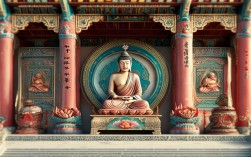

佛教晚课系列是汉传佛教寺院及在家居士日常修行的重要组成,承载着“暮省过愆、策励身心、回向众生”的核心精神,其起源可追溯至唐代,古德为令行者“日间觉照、夜间省思”,将暮时修行系统化,形成以诵经、礼忏、回向为核心的仪轨体系,晚课不仅是对当日修行的归纳,更是通过经典的力量净化心灵,将功德回向法界,体现佛教“自觉觉他”的根本宗旨。

晚课的核心仪轨流程

佛教晚课的流程严谨而有序,不同宗派(如禅宗、净土宗)略有差异,但核心框架一致,通常包含以下环节:

准备阶段:净心与威仪

正式开始前,行者需排班列队,法器(如引磬、木鱼、铛子、铙钹)准备就绪,主法者(或领修者)举腔唱“香云盖”,大众合掌,观想佛菩萨放光加持,身心清净,随后礼佛三拜,至诚恭敬,收摄散乱心,进入修行状态。

赞佛:称颂佛德,感念恩德

赞佛是晚课的开端,通过唱诵赞偈表达对佛菩萨的崇敬,常见赞偈有《炉香赞》《宝鼎赞》等,如“炉香乍爝,法界蒙薰……”既赞佛德,又以香云供养十方诸佛,随后唱《戒定真香》,以“戒定真香,焚起冲天上”祈求三宝加持,为后续诵经奠定基础。

诵经:契入经典,法义熏修

诵经是晚课的核心,经典选择多侧重“忏悔、发愿、度生”主题,净土宗常诵《佛说阿弥陀经》《般若波罗蜜多心经》,禅宗则多诵《普门品》《大悲咒》等,诵经时需“心眼观照,口耳相传”,一字一句专注念诵,以经典法义对治妄念,培养定力。

忏悔:发露罪业,誓断恶因

“忏”者,“陈露先恶”;“悔”者,“改往修来”,晚课中通过唱诵《八十八佛大忏悔文》或《三十五佛名礼忏文》,向诸佛菩萨发露身、口、意所造诸罪,以“我昔所造诸恶业,皆由无始贪嗔痴……”等偈文,激发忏悔心,誓愿未来不再造作。

回向:功德普施,自利利他

回向是佛教修行的关键环节,将诵经、忏悔的功德“回向”给法界一切众生,晚课常以“愿以此功德,庄严佛净土……上报四重恩,下济三途苦”为回向文,使个人修行功德转化为众生解脱的资粮,体现“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的大乘精神。

结束:威仪具足,法喜充满

最后唱《韦陀赞》或《大慈菩萨赞》,礼佛三拜,主法者举腔“南无般若波罗蜜多”,大众应和,有序退场,整个过程庄严肃穆,从“净心”到“回向”,形成完整的修行闭环。

晚课诵持经典概览

晚课所诵经典各有侧重,以下为常见经典及其意义:

| 经典名称 | 诵持意义 | |

|---|---|---|

| 《佛说阿弥陀经》 | 介绍西方极乐世界依正庄严,阿弥陀佛四十八大愿 | 净土宗核心经典,引导众生发愿往生净土,成就菩提 |

| 《般若波罗蜜多心经》 | 宣说“色不异空,空不异色”的般若空理,揭示诸法实相 | 开启智慧,破除我执,以空性智慧照见五蕴皆空 |

| 《蒙山施食仪》 | 施食饿鬼、亡灵,诵经咒、甘露水,令其离苦得乐 | 大慈悲心的实践,超度幽冥众生,体现“无缘大慈,同体大悲” |

| 《大悲咒》 | 观世音菩萨说,含八十四句,能除一切灾难,成就一切善愿 | 消业障、增福慧,持咒时与观音菩萨悲心相应,得护法加持 |

| 《礼佛大忏悔文》 | 忏悔过去、未来三世罪业,称念八十八佛名号 | 清净业障,培植福报,为修行扫除障碍 |

晚课的功德与精神内涵

佛教认为,晚课的功德不仅在于形式上的仪轨,更在于心性的转化,通过诵经,能以法义对治烦恼;通过忏悔,能净化累劫业障;通过回向,能拓展心量,培养慈悲,晚课与早课(侧重“发心”)相辅相成,形成“晨钟暮鼓”的修行节奏:清晨以“精进”策励日间行持,夜晚以“省思”净化当日心行,使佛法真正融入生活,成为“烦恼即菩提”的修行契机。

对在家居士而言,晚课不必完全照搬寺院仪轨,可简化为诵持经典(如《心经》《大悲咒》)、礼佛忏悔、回向众生,重点在于“至诚心”与“持续力”,日积月累,不仅能增长定慧,更能在生活中以平常心面对顺逆,以慈悲心对待众生,真正实现“人间佛教”的生活化修行。

相关问答FAQs

Q1:在家居士没有太多时间,如何简化晚课修行?

A:在家居士可根据自身情况简化晚课,核心是“抓住重点”,建议流程为:① 净心(合掌静坐3分钟,观想佛菩萨);② 诵经(选1-2部短经典,如《心经》《阿弥陀经》);③ 忏悔(默念“往昔所造诸恶业……”);④ 回向(诵“愿以此功德……”),每次15-20分钟即可,关键是每日坚持,以“至诚心”为要,不必执着于形式复杂。

Q2:晚课中的“蒙山施食”有何特殊意义??

A:“蒙山施食”是晚课中的重要仪式,源于唐代甘露寺法师蒙山所集施食仪轨,通过诵咒、变食、召请等,饿鬼、亡灵等众生可得以饮食,消除饥渴之苦,种下善根,未来得度,其意义不仅在于超度,更在于行者通过“布施”破除贪吝心,培养对众生的平等慈悲,体现佛教“自他两利”的修行理念,对在家居士而言,可简化为诵《蒙山施食仪》中的核心咒语(如《变食咒》《甘露咒》),至诚回向,同样能得功德。