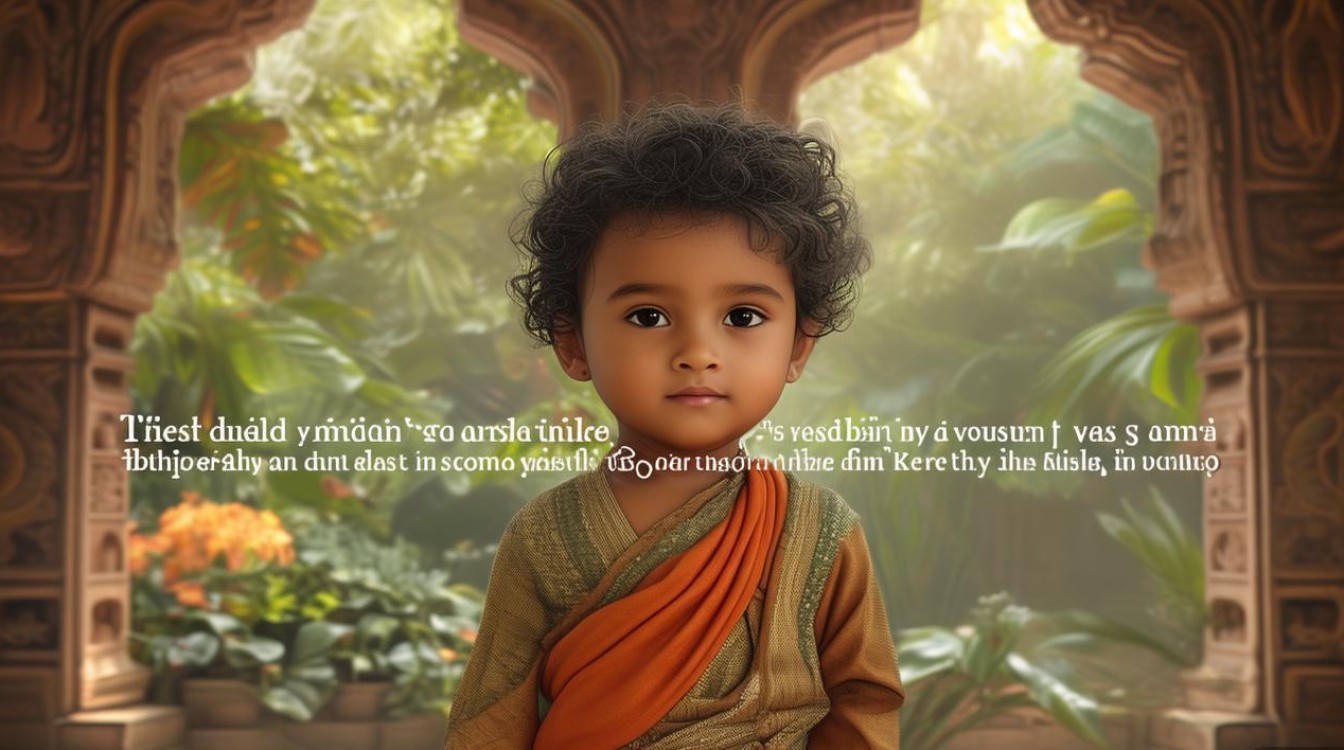

天竺,即古印度,作为佛教的发源地,其文化土壤中孕育的佛教思想不仅深刻影响了成人的精神世界,更以独特的方式浸润着孩童的成长轨迹,从经典教义到社会生活,从教育体系到艺术表达,佛教与孩童的互动构成了天竺文明中一幅充满温情与智慧的图景,展现了宗教对个体生命早期阶段的关怀与塑造。

经典中的孩童形象:佛法的隐喻与传承

佛教经典中塑造了大量孩童形象,这些形象不仅是故事的主角,更是佛法义理的生动载体,在《善生经》中,佛陀为善生童子开示“礼敬六方”的伦理准则,教导孩童以恭敬心对待父母、师长、沙门等,将佛教的“孝道”与“社会和谐”理念融入孩童的日常行为规范,这一场景凸显了佛教对孩童道德启蒙的重视,认为孩童时期培养的善念是未来解脱的基石。

《杂阿含经》记载了七岁沙弥均提的故事:均提虽年幼,却以智慧辩驳外道,使众人折服佛陀的正法,佛陀因此赞叹“童子无染,其心纯真”,强调孩童未被世俗污染的心性更易契合佛法,这一形象打破了“修行需年长”的刻板印象,传递出“人人皆有佛性,不分年龄”的核心思想,为孩童参与修行提供了经典依据。

《佛说父母恩难报经》则通过描绘孩童为病中父母侍汤药的情节,将“报恩”思想与佛教的“慈悲”教义结合,经中称“母悲垂泣,水滴如乳”,孩童的纯孝行为被视为菩萨行的雏形,暗示孩童的天然善念与佛性本具相通,这些经典中的孩童形象,既是佛法的诠释者,也是未来传承佛法的希望。

佛教教育体系:孩童成长的“佛法摇篮”

在天竺佛教社会中,寺院不仅是僧侣修行的场所,更是孩童接受教育的重要机构,被称为“童子僧”的孩童自幼入寺,在僧侣的指导下学习三藏经典、戒律仪轨以及世俗知识,这种教育模式源于佛陀“有教无类”的主张,认为所有孩童,无论出身,都应享有学习佛法的权利。

根据《十诵律》记载,童子僧的日常作息严格而有序:清晨需随僧众早课诵经,白天学习巴利文佛典、梵文语法与数学,午后参与寺院劳作(如整理经书、清扫庭院),傍晚则由阿阇梨(导师)讲解《法华经》《优婆塞戒经》等浅显经典,内容以“因果报应”“慈悲不杀”为核心,这种“修行与学习并重”的模式,既培养了孩童的宗教信仰,也赋予其基本的生存技能。

玄奘在《大唐西域记》中提到,那烂陀寺作为天竺最高佛教学府,设有专门的“童子院”,招收数百名孩童学习,这些孩童多来自贫寒家庭,寺院为其提供衣食住处,形成“教育慈善”的早期形态,佛教还强调“家庭教育”的重要性,《法句经》中“若人寿百岁,不知妙善道,不如生一日,解了妙法要”的偈语,被父母用来教导孩童珍惜年少修行时光。

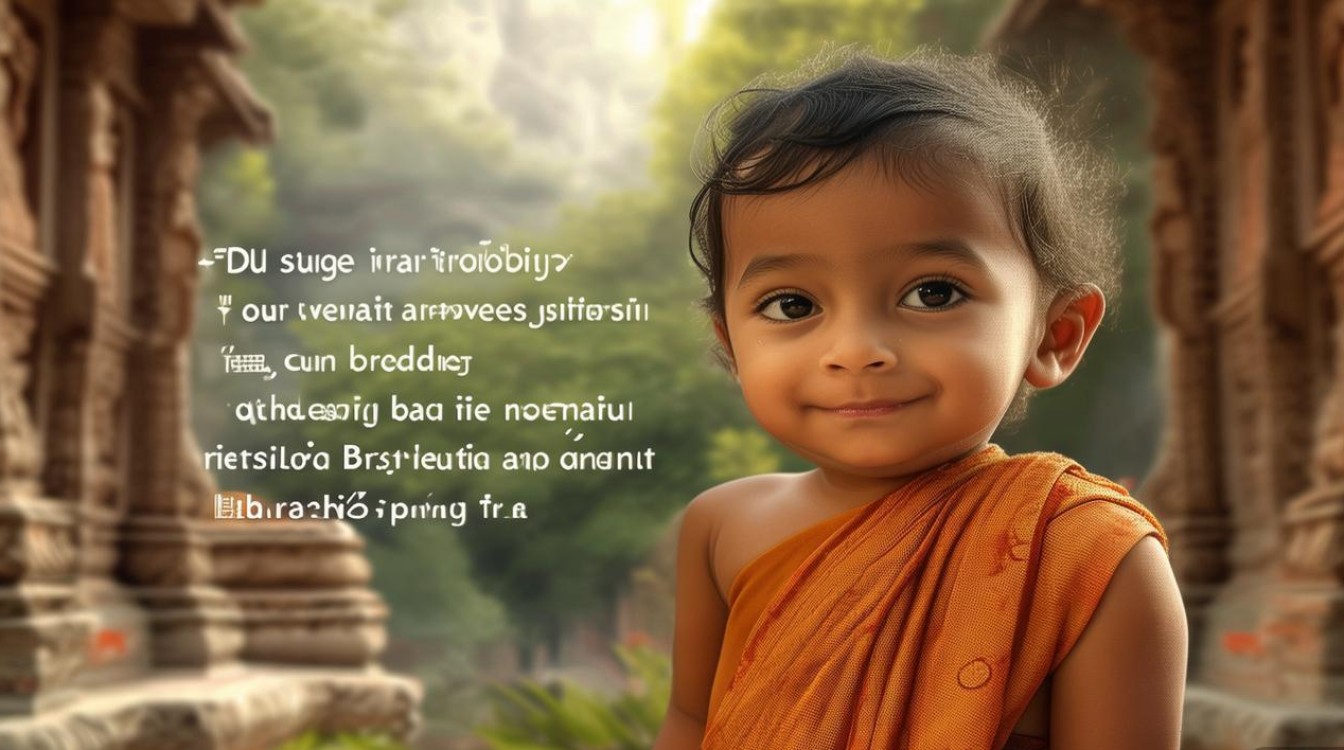

社会生活中的佛教与孩童:慈悲实践与节日浸润

在天竺社会,佛教对孩童的关怀不仅体现在教育上,更融入日常生活的方方面面,寺院常设“孤陀罗”(意为“养育孩童之处”),收养弃儿与孤儿,僧侣担任养护者,教授佛法与技艺,这种实践源于佛教“护生”思想,认为救助孩童是积累功德的重要方式。

佛教节日更是孩童参与宗教生活的契机,在“浴佛节”(卫塞节)当天,孩童会提着盛有香汤的铜罐,为佛像沐浴,象征洗去无明烦恼;在“夏安居”期间,寺院会举办“童子法会”,孩童通过背诵经文、供养僧团,培养对三宝的恭敬心,据《摩诃僧祇律》记载,孩童参与法会可获“未来聪慧”的福报,这一观念激励着家长积极带领子女参与。

佛教的“因果”思想深刻影响了天竺父母的教育方式。《佛说业报差别经》中“杀生得短命报,放生得长寿报”的教诲,被父母用来教导孩童爱护生命,不杀昆虫、不伤动物,这种教育使孩童从小树立“众生平等”的观念,形成温和的性情。

佛教艺术中的孩童:视觉化的佛法教育

天竺佛教艺术(如阿旃陀石窟、桑奇大塔)中,孩童形象频繁出现,成为传播佛法的重要视觉媒介,在佛传故事浮雕中,释迦牟尼太子童年学射时,一箭穿七靶的场景被刻画得栩栩如生,象征其“降伏烦恼”的宿命;在本生故事中,“慈力王施血济子”的描绘展现了“舍己为人”的菩萨行,孩童既是受救助者,也是慈悲精神的传递者。

这些艺术作品通过直观的图像,将抽象的佛法义理转化为孩童易懂的故事,阿旃陀石窟第17窟的“童子礼佛图”,描绘孩童合掌向佛像礼拜的虔诚姿态,其纯真的表情感染着观者,潜移默化中强化了孩童对佛法的信仰。

天竺佛教经典中的孩童形象与核心寓意

| 经典名称 | 孩童形象 | 核心寓意 |

|---|---|---|

| 《善生经》 | 善生童子 | 孝亲持戒,伦理为本 |

| 《杂阿含经》 | 七岁沙弥均提 | 童真无染,精进可成 |

| 《佛说父母恩难报经》 | 奉亲病童 | 感恩父母,慈悲为怀 |

| 《法华经·提婆达多品》 | 龙女(化现童女) | 众生皆可成佛,无分年龄 |

相关问答FAQs

Q1:古代天竺佛教为何如此重视孩童教育?

A1:天竺佛教重视孩童教育源于三大理念:一是“佛性本具”,认为孩童虽年幼,但心性纯真,未被欲望污染,更易接受佛法;二是“未来传承”,孩童是教法延续的关键,早期教育可培养其成为佛法的弘扬者;三是“慈悲实践”,通过教育引导孩童行善,既是对其个体的护持,也是对社会和谐的贡献,寺院提供的免费教育让贫寒家庭子女获得成长机会,体现了佛教的平等精神。

Q2:佛教经典中的孩童形象对现代儿童教育有何启示?

A2:佛教经典中的孩童形象为现代教育提供了三方面启示:一是“品德优先”,如善生童子的孝道、均提沙弥的智慧,启示教育应注重道德与品行的培养;二是“尊重天性”,佛教肯定孩童的纯真与潜力,反对过早施加功利化压力,主张顺应天性引导;三是“生活化教育”,通过节日、艺术等形式将价值观融入生活,使教育更生动有效。“因果”“慈悲”等思想可帮助儿童建立同理心与责任感,对当代德育仍有借鉴意义。