玄中寺位于山西省吕梁市交城县西北的石壁山山麓,作为中国佛教净土宗的发源地,被誉为“净土宗祖庭”,其历史可追溯至北魏延兴二年(472年),这座千年古刹不仅承载着深厚的佛教文化底蕴,更以寺内供奉的菩萨造像闻名于世,成为信众心中的精神圣地,玄中寺的菩萨信仰与净土宗的教义紧密相连,既有对传统佛教菩萨精神的继承,又融入了中国化的文化内涵,形成了独特的宗教艺术与文化符号。

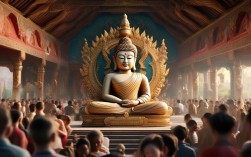

玄中寺的菩萨信仰以“西方三圣”——阿弥陀佛、观音菩萨、大势至菩萨为核心,这组造像不仅是净土宗“念佛往生”教义的具象化表达,更是佛教艺术与中国传统审美融合的典范,阿弥陀佛作为“西方极乐世界”的教主,象征着无量光与无量寿,其造像在玄中寺的主殿——七佛殿中居中供奉,面相丰满圆润,神态慈悲庄严,结跏趺坐于莲台之上,双手结定印与说法印,象征其愿力与智慧,莲台雕刻精细,层层叠叠,既象征净土的清净无染,也暗喻众生从烦恼中解脱的过程,据寺内碑文记载,现存阿弥陀佛像为明代重塑,但保留了唐代造像“丰满为相,气韵生动”的风格,其衣纹流畅自然,衣褶处线条圆润,展现出唐代佛教艺术的雍容气象。

观音菩萨与大势至菩萨作为阿弥陀佛的胁侍,分立两侧,共同构成“西方三圣”的庄严场景,观音菩萨以“大慈大悲”著称,其造像在玄中寺中多呈“水月观音”姿态——半跏趺坐,身姿略侧,头戴宝冠,宝冠中常化现阿弥陀佛小像,象征其与净土宗的渊源,右手持莲花,左手结与愿印,眼神低垂,俯视众生,传递出“悲悯济世”的情怀,大势至菩萨则以“智慧第一”为特点,其造像姿态与观音菩萨相似,但手持莲花(或法器),宝冠中亦常化现阿弥陀佛,象征其以智慧引导众生往生净土,这两尊胁侍菩萨的造像在细节上各具特色:观音菩萨面容柔和,衣饰飘逸,凸显女性的慈悲柔美;大势至菩萨则神情刚毅,衣纹挺括,体现男性的坚定智慧,两者一悲一智,相辅相成,共同诠释了净土宗“悲智双运”的核心教义。

除西方三圣外,玄中寺还供奉有文殊菩萨、普贤菩萨、地藏菩萨等,这些菩萨造像分布在大雄宝殿、千佛殿等不同殿宇中,共同构成了完整的菩萨信仰体系,文殊菩萨象征“般若智慧”,其造像多骑青狮,手持智慧剑,代表以智慧斩断烦恼;普贤菩萨象征“行愿”,造像多骑白象,手持如意,代表以实践践行菩萨道;地藏菩萨则以“地狱不空,誓不成佛”的大愿著称,造像多呈比丘相,手持锡杖与明珠,彰显其救度众生出离苦海的悲愿,这些菩萨虽尊格不同,但都围绕“庄严国土,利乐有情”的佛教宗旨,与净土宗的“现世安乐、往生净土”理念相互呼应,形成了玄中寺菩萨信仰的多元格局。

从艺术风格来看,玄中寺的菩萨造像融合了不同时代的审美特征,北魏时期的造像受印度犍陀罗艺术影响,面容清瘦,衣纹紧贴身体,呈现出“秀骨清像”的特点;唐代造像则转向丰满圆润,注重动态与神韵的表达,体现了盛唐气象;宋元时期的造像更趋写实,细节刻画精细,菩萨的面容、服饰、姿态都贴近生活,具有世俗化的倾向;明清时期的造像则色彩艳丽,装饰繁复,金身彩绘与石雕、木雕相结合,营造出庄严华丽的视觉效果,这种艺术风格的演变,不仅反映了不同时代的审美风尚,也展现了佛教艺术在中国本土化过程中的包容与创新。

从文化内涵来看,玄中寺的菩萨信仰深刻体现了中国佛教“人间化”的特点,净土宗强调“即生往生”,主张通过念佛修行,在现世就能获得阿弥陀佛的接引,往生西方极乐世界,这一教义与普通民众对“现世安乐”的渴望高度契合,使得菩萨信仰从“出世”走向“入世”,观音菩萨的“寻声救苦”信仰,在玄中寺的信众中深入人心,人们相信只要虔诚念诵观音名号,就能在危难中得到庇护;阿弥陀佛的“接引”信仰,则为众生提供了死后往生净土的希望,缓解了对死亡的恐惧,这种贴近民生的信仰体系,使得玄中寺的菩萨信仰超越了单纯的宗教崇拜,成为民间社会精神生活的重要组成部分。

从历史传承来看,玄中寺的菩萨信仰与净土宗的发展脉络紧密相连,北魏时期,高僧昙鸾在玄中寺弘扬净土教义,著《往生论注》,奠定了净土宗的理论基础;唐代道绰、善导师徒相继在此弘法,进一步完善了净土宗的修行体系,使玄中寺成为全国净土宗的中心,在这一过程中,菩萨信仰作为净土宗教义的核心载体,通过造像、经典、仪式等形式得以广泛传播,善导大师所著《观无量寿经疏》,详细描述了“观想念佛”的修行方法,其中对观音、大势至菩萨的观想,直接影响到了玄中寺菩萨造像的创作,可以说,玄中寺的菩萨信仰既是净土宗发展的产物,又反过来推动了净土宗的传播与弘扬,形成了“教以像显,像以教传”的良性循环。

在当代,玄中寺的菩萨信仰依然具有重要的文化价值与社会意义,作为全国重点文物保护单位和汉族地区佛教全国重点寺院,玄中寺不仅是佛教信众朝拜的圣地,也是研究中国佛教史、艺术史、文化交流史的重要场所,寺内举办的“净土文化节”“佛教艺术展”等活动,不仅传承了菩萨信仰的文化内涵,也促进了佛教文化与当代社会的融合,玄中寺的菩萨造像以其精湛的艺术魅力,吸引了众多游客与学者前来参观研究,成为展示中华优秀传统文化的重要窗口。

玄中寺主要菩萨造像一览表

| 菩萨名称 | 尊格地位 | 造像特征 | 象征意义 |

|---|---|---|---|

| 阿弥陀佛 | 西方极乐世界教主 | 面相丰满,结跏趺坐,双手结定印与说法印,坐于莲台 | 无量光、无量寿,接引众生往生净土 |

| 观音菩萨 | 阿弥陀佛左胁侍,大慈大悲 | 水月观音相,半跏趺坐,手持莲花,头戴宝冠(内化现阿弥陀佛) | 悲悯济世,寻声救苦,满足众生愿望 |

| 大势至菩萨 | 阿弥陀佛右胁侍,大智大慧 | 姿态与观音相似,手持莲花(或法器),宝冠内化现阿弥陀佛 | 以智慧引导众生,破除无明烦恼 |

| 文殊菩萨 | 诸佛母,般若智慧象征 | 骑青狮,手持智慧剑,面容庄严 | 代表般若智慧,斩断烦恼,觉悟人生 |

| 普贤菩萨 | 行愿第一,大行象征 | 骑白象,手持如意,身姿稳重 | 践行菩萨道,以行动利益众生 |

| 地藏菩萨 | 地狱不空誓不成佛 | 比丘相,手持锡杖与明珠,面容慈悲 | 救度众生出离苦海,彰显大愿精神 |

相关问答FAQs

Q1:玄中寺的菩萨信仰与其他佛教宗派的菩萨信仰有何不同?

A1:玄中寺的菩萨信仰以净土宗为核心,特别强调“念佛往生”的实践路径,这与禅宗“明心见性”、唯识宗“转识成智”等宗派有明显区别,具体而言,玄中寺的菩萨信仰更注重“他力救度”——通过信奉阿弥陀佛的愿力,配合念佛法门,往生西方极乐世界,而非仅靠自身修行,观音菩萨在玄中寺不仅是“慈悲”的象征,更是“念佛助念”的护法,引导众生专念弥陀名号;而其他宗派可能更侧重观音菩萨的“施无畏”或“智慧”内涵,玄中寺的菩萨造像多与“净土庄严”的教义结合,如莲台、宝相、光明等元素,突出极乐世界的清净美好,这与密宗的“本尊观想”或天台宗的“一念三千”等修行方式也形成对比。

Q2:玄中寺的菩萨造像在艺术史上有什么特点?

A2:玄中寺的菩萨造像艺术特点可概括为“融合性与时代性”,从地域文化看,它既保留了印度佛教造像的“相好庄严”特征,又融入了中国传统审美中的“神韵生动”——如唐代造像的丰满圆润、衣纹流畅,体现了“以形写神”的艺术追求;从材料工艺看,造像涉及石雕、木雕、泥塑、彩绘等多种形式,其中石雕造像多采用本地“石壁山青石”,质地坚硬,细节刻画精细,如莲瓣的层次、衣褶的转折,展现出古代工匠的高超技艺;从风格演变看,北魏的“秀骨清像”、唐代的“丰腴华贵”、宋元的“写实细腻”、明清的“绚丽繁复”,清晰勾勒出佛教艺术中国化的历史轨迹,玄中寺菩萨造像的“组合布局”也独具匠心——西方三圣居中,文殊、普贤分列两侧,形成“中正对称、主次分明”的空间结构,既符合佛教仪轨,又体现了中国传统建筑的审美秩序,成为宗教艺术与建筑艺术结合的典范。