神仙、神明、菩萨、佛祖是人类在历史长河中,为探索生命意义、解释自然现象、寄托精神向往而形成的超自然信仰形象,它们分属不同的文化体系与宗教传统,既有各自独特的内涵与外延,又在民间信仰中相互交织,共同构成了人类精神世界的多元图景。

神仙:道法自然的超越者

“神仙”一词源于中国本土文化,最早可追溯至先秦时期的神话传说与道家思想。《山海经》中记载的“不死之国”“不死民”,以及《庄子·逍遥游》中“肌肤若冰雪,绰约若处子,不食五谷,吸风饮露”的“神人”,为神仙信仰提供了原始雏形,汉代以来,道教形成并系统化神仙体系,将“神仙”定义为“得道者”——通过修炼超越生死、逍遥自在的存在。

神仙的核心特质是“长生久视”与“道法自然”,道教认为,人通过炼丹、行气、存思等方术,或积功累德,可突破凡躯局限,达到“与道合真”的境界,神仙体系层级分明:最高者为“三清”(元始天尊、灵宝天尊、道德天尊),象征道的本源与演化;其次为“四御”(玉皇大帝、紫微北极大帝等),统御天地万神;下层则有“八仙”(吕洞宾、铁拐李等)、“雷公”“电母”等,分管不同领域,民间英雄人物如关公、妈祖,因被赋予护佑众生的神力,也被纳入神仙体系,成为“人神”的代表。

神仙的职能兼具“宇宙秩序维护者”与“凡间度化者”双重角色:玉皇大帝总管三界十方,太上老君炼丹济世,八仙各显神通度化凡人,体现了道教“天人合一”“济世度人”的核心思想。

神明:万物有灵的守护者

“神明”是一个更宽泛的概念,涵盖民间信仰中的一切超自然存在,其核心是“万物有灵”的自然崇拜与祖先崇拜,与神仙的系统性、宗教性不同,神明更贴近日常生活,源于古人对自然现象(如风雨雷电、山川湖海)的敬畏,以及对祖先灵魂的信仰。

神明的种类庞杂,职能具体而微,自然神方面,有掌管风雨的“龙王”、守护山林的“山神”、庇佑农业的“土地公”、守护家庭的“灶王爷”;人格神方面,有驱邪避凶的“门神”、保佑航海的“妈祖”、掌管文运的“文昌帝君”;祖先神则包括被后人祭祀的先贤英杰(如大禹、屈原),这些神明没有统一的教义体系,其形象与职能随地域、民族、时代的变迁而演变,共同构成了“泛神论”的民间信仰网络。

神明的信仰逻辑是“交换”:凡人通过祭祀、祈祷、供奉等方式向神明表达敬畏,神明则赐予平安、丰收、健康等现实福祉,这种“实用理性”使神明深入民间生活的方方面面,成为连接人与超自然力量的纽带。

菩萨:慈悲济世的觉悟者

“菩萨”是佛教特有的概念,梵语为“菩提萨埵”,意为“觉悟的有情”或“求道的大心众生”,在大乘佛教中,菩萨是修行者的最高目标之一,其核心特质是“上求佛道,下化众生”——虽已觉悟宇宙真理,但为救度众生,自愿推迟进入涅槃,生生世世在六道中轮回。

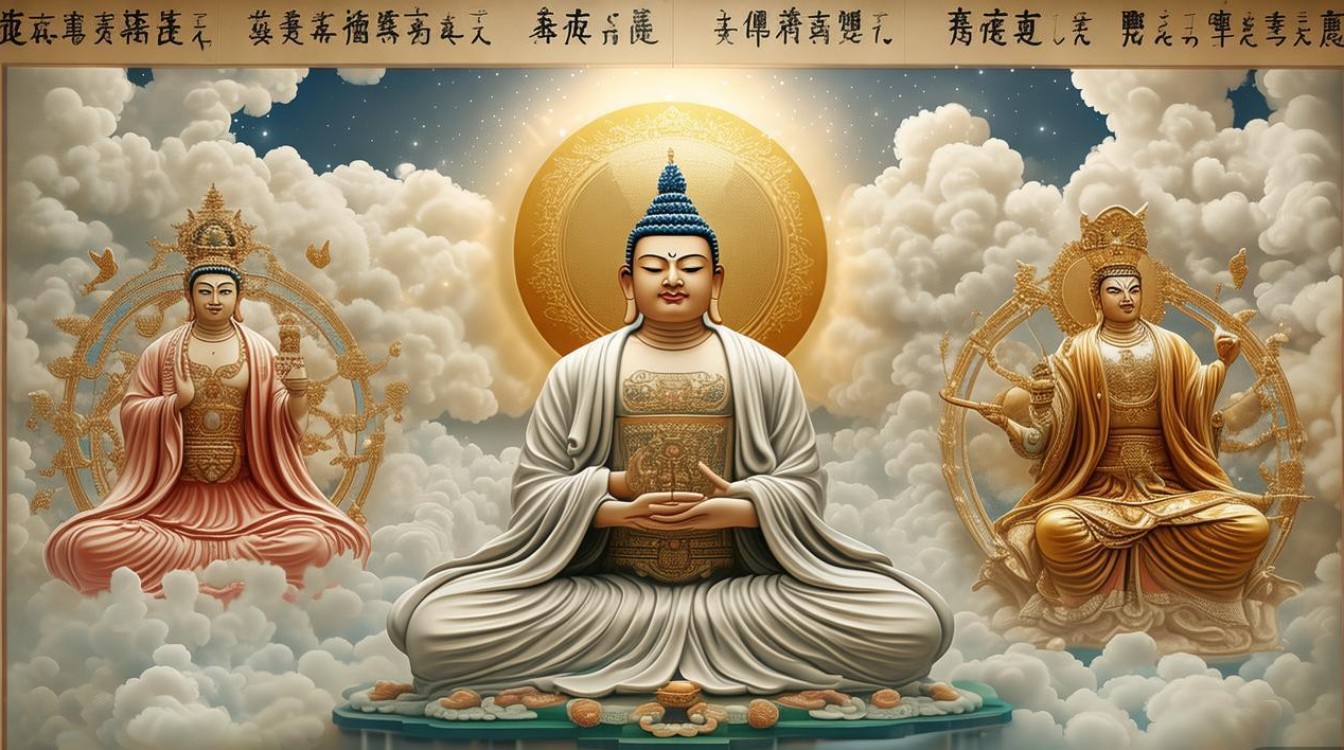

菩萨的修行以“六度波罗蜜”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)为准则,以“慈悲”为根本精神,常见的菩萨及其象征意义包括:观音菩萨(大悲,寻声救苦,象征慈悲)、文殊菩萨(大智,慧剑断烦恼,象征智慧)、普贤菩萨(大行,愿行无尽,象征实践)、地藏菩萨(大愿,地狱不空誓不成佛,象征救度),菩萨的形象既有庄严的法相(如头戴宝冠、身披璎珞),也有贴近众生的化身(如观音菩萨的千手千眼、白衣观音),体现了佛教“悲智双运”“随机度化”的教义。

与佛祖不同,菩萨是“果位未满”的修行者,其职能是通过教化与神通,帮助众生消除烦恼、积累福德,最终引导众生走向觉悟。

佛祖:圆满觉悟的终极者

“佛祖”特指佛教创始人释迦牟尼佛,以及佛教中达到“圆满觉悟”的存在。“佛”意为“觉悟者”,指断除一切烦恼、具足一切智慧、圆满一切功德的圣者,在佛教中,佛是“三觉圆满”(自觉、觉他、觉行圆满)的终极境界,是宇宙真理的显现者。

释迦牟尼佛原名悉达多·乔达摩,古印度释迦族人,因目睹生老病死的痛苦,放弃王位出家修行,最终在菩提树下悟道,成“佛”,其核心教义包括“四圣谛”(苦、集、灭、道)、“八正道”“缘起性空”等,旨在引导众生认识生命实相,解脱生死轮回,除释迦牟尼佛外,佛教还有“三世佛”(过去燃灯佛、现在释迦牟尼佛、未来弥勒佛)、“三身佛”(法身毗卢遮那佛、报身卢舍那佛、应身释迦牟尼佛)等概念,体现了佛法的永恒性与普遍性。

佛祖的职能是“说法度生”——通过讲经说法揭示宇宙人生的真相,为众生指出解脱之道,佛教认为,人人皆有佛性,通过修行皆可成佛,这体现了佛法的平等性与终极关怀。

异同比较:不同信仰体系的精神内核

为更清晰地理解四者的区别与联系,可从所属体系、核心特质、代表形象与主要职能四个维度进行比较:

| 维度 | 神仙 | 神明 | 菩萨 | 佛祖 |

|---|---|---|---|---|

| 所属体系 | 道教、民间信仰 | 民间信仰(泛神论) | 佛教(大乘) | 佛教 |

| 核心特质 | 长生逍遥、道法自然 | 万物有灵、现实庇佑 | 慈悲济世、觉悟度化 | 圆满觉悟、终极真理 |

| 代表形象 | 三清、八仙、关公 | 土地公、妈祖、龙王 | 观音、文殊、地藏 | 释迦牟尼、弥勒佛 |

| 主要职能 | 维护宇宙秩序、度化世人 | 保佑具体生活事务 | 教化众生、解危救难 | 宣说佛法、引导解脱 |

文化交融:信仰的共生与演变

在历史发展中,神仙、神明、菩萨、佛祖并非截然对立,而是在文化交融中相互影响,佛教传入中国后,为适应本土文化,观音菩萨逐渐被赋予“送子”“消灾”等职能,形象也从男性演变为女性,与道教“慈航道人”的形象融合;民间信仰中的妈祖,既被道教封为“天妃”“天后”,也被佛教视为护法神,形成了“儒释道三教合一”的信仰现象,这种融合反映了人类对“超越性”的共同追求:无论是神仙的逍遥、神明的庇佑,还是菩萨的慈悲、佛祖的觉悟,本质上都是对生命意义、宇宙秩序的精神探索,以及对美好生活的向往。

相关问答FAQs

问题1:民间为何常将“神仙”“菩萨”“佛祖”混为一谈?

解答:这种现象源于中国民间信仰的“三教合一”特征,长期的历史发展中,儒、释、道三教相互渗透,佛教的菩萨、道教的神仙、民间的神明在功能上出现重叠(如都具备保佑平安、度化众生的职能),且民众更关注信仰的“实用性”而非教义差异,关公既是道教“关圣帝君”,也是佛教“伽蓝菩萨”,民间则直接称其为“关公”;观音菩萨在民间被称作“观音大士”,与道教的“慈航道真人”形象混同,这种混用体现了民间信仰“多元一体”的包容性,以及对“超自然力量”的普遍敬畏。

问题2:菩萨和佛的区别是什么?为什么说“佛是觉悟的圆满者,菩萨是觉悟的修行者”?

解答:在佛教教义中,“佛”与“菩萨”的核心区别在于“觉悟的圆满度”,佛是“三觉圆满”的终极境界:自觉(自身觉悟宇宙真理)、觉他(帮助他人觉悟)、觉行圆满(福慧双足,无丝毫欠缺),佛是“究竟涅槃”者,不再受生死轮回束缚,如释迦牟尼佛,而菩萨是“上求佛道,下化众生”的修行者:虽已“自觉”(断除烦恼,获得智慧),但为救度众生,自愿“留惑润生”(保留细微烦恼,不取涅槃),在六道中不断轮回度化众生,菩萨的修行目标是“成佛”,因此是“未圆满的觉悟者”,观音菩萨虽具大神通,但仍是“菩萨”果位,需继续修行直至成佛;而阿弥陀佛、药师佛等已圆满成佛,是“佛祖”身份。