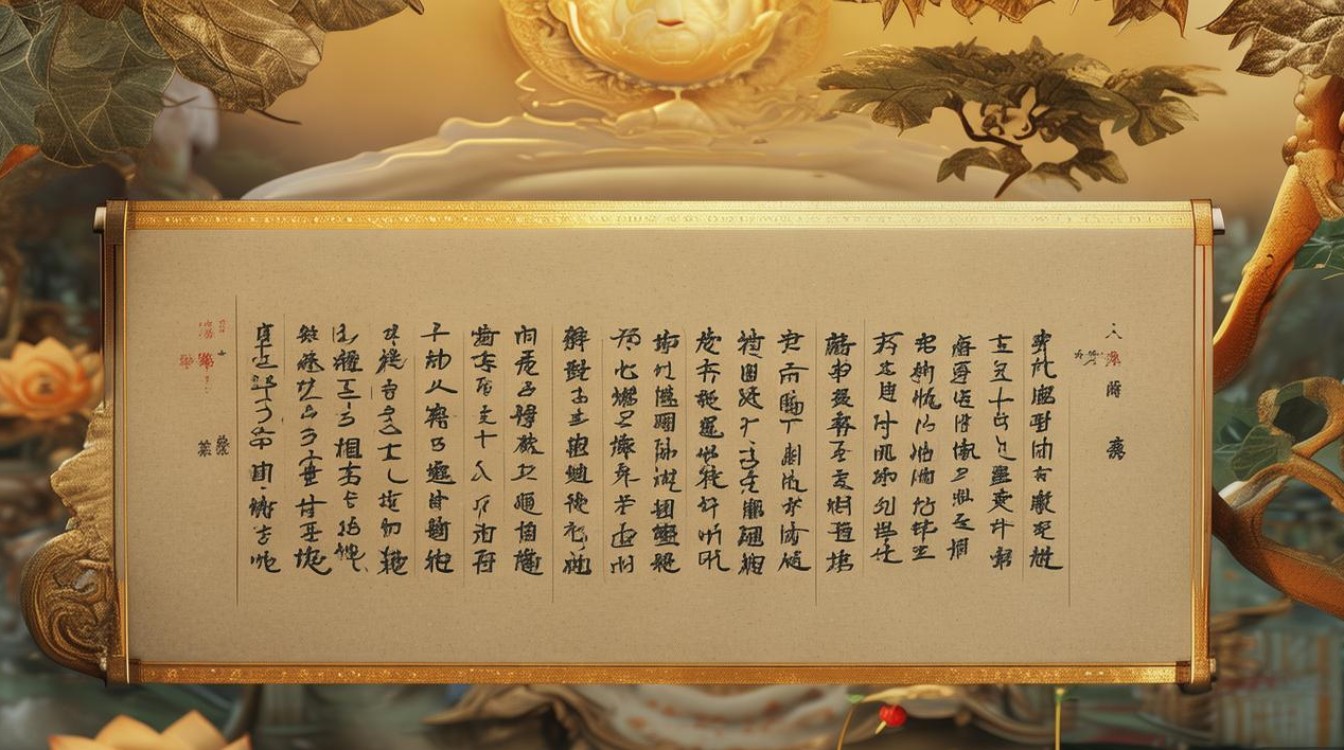

《般若波罗蜜多心经》作为佛教经典中篇幅最短、内涵却最为深奥的典籍之一,常被修行者持诵、研习,其作用不仅体现在精神层面的智慧启迪,更渗透到日常生活的心灵滋养与实践指导中,它以“观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄”开篇,直指宇宙人生的本质,为众生提供了一条从烦恼走向解脱、从迷惑走向觉悟的路径。

从智慧开启的角度看,《心经》的核心在于“照见五蕴皆空”,这里的“空”并非虚无主义,而是破除人们对“色、受、想、行、识”五蕴的执着——五蕴构成了一切众生身心现象,若执着于其“实有”,便会生出贪爱、嗔恨、愚痴等烦恼,进而引发痛苦,通过观修“空性”,修行者能逐渐理解事物因缘和合、无常无我的本质,从而超越二元对立的分别心,开启般若智慧,这种智慧能让人在顺境中不骄纵,在逆境中不沉沦,以清醒的认知面对世间万变,如同明灯照亮无明黑暗的心灵。

在心灵净化层面,《心经》的“心无挂碍,无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想”直接指向内心的自由,现代人常被外界的名利、得失、人际关系所困扰,内心充满焦虑、不安与恐惧。《心经》引导人们放下对“我”的执着——这个“我”并非实有,而是由五蕴暂时聚合的假象,当“我执”松动,内心的挂碍自然减少,持诵《心经》的过程,本身就是一种专注与观照,通过反复念诵“揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃”,能让散乱的心逐渐安定,杂念减少,最终达到“心无挂碍”的清净状态,这种清净心不仅能缓解心理压力,更能培养慈悲与包容,让人以更平和的心态对待他人与世界。

作为修行指南,《心经》为不同根基的众生提供了实践路径,对初学者而言,持诵《心经》是积累福德、与经典结缘的方式;对深入修行者,“行深般若波罗蜜多时”则强调在禅定中观照空性,将智慧落实于每一个起心动念,经中“无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法”的“无我”“无相”观,并非否定感官与外境的存在,而是提醒人们不被外境所转,保持内心的觉知,这种修行方式不限于寺院或禅修室,而是可以在日常生活中践行——吃饭时知道“食不语”,工作时专注当下,待人时放下评判,便是将《心经》的智慧融入行住坐卧。

从现实意义来看,《心经》的作用具有普适性,它不仅能帮助佛教徒坚定信仰、深化修行,也能为非佛教徒提供心灵成长的启示,在物质日益丰富的今天,人们的精神却常感空虚,而《心经》的“空性”观恰是对治“贪欲”的良药——当我们明白一切外境如梦幻泡影,便不会过度追求物质享受,转而关注内心的充实与成长。“度一切苦厄”的承诺,给予身处困境的人们希望:痛苦并非永恒,通过智慧观照,完全可以超越苦难,获得内心的安宁与自在。

以下表格归纳了《心经》的核心作用及其具体表现:

| 核心作用 | 具体表现 | 实践方法 |

|---|---|---|

| 破除无明,开启智慧 | 理解五蕴皆空,超越二元对立,看透事物本质 | 观修“色不异空,空不异色” |

| 净化心灵,降伏烦恼 | 减少贪嗔痴,消除内心挂碍,达到平静安详 | 持诵经文,专注观照自心 |

| 指导修行,趋向解脱 | 明确修行方向,在日常生活中践行无我无相,积累福德智慧资粮 | 结合禅定,落实六度波罗蜜 |

| 涵养慈悲,利益众生 | 以无我之心待人,放下执着,包容差异,践行菩萨道 | 在利他中观修空性,自利利他 |

相关问答FAQs

问:普通人持诵《心经》真的能获得利益吗?具体有哪些?

答:普通人持诵《心经》确实能获得多方面利益,从短期看,持诵时的专注能帮助缓解焦虑、散乱,让心绪安定;长期坚持则能潜移默化地改变心性,减少对外在的执着,提升对事物的洞察力,面对工作压力时,《心经》的“空性”观能让人明白得失无常,从而放下过度担忧;遭遇人际矛盾时,“心无挂碍”的智慧能帮助包容他人,减少冲突,持诵经典也是一种文化熏陶,能让人在浮躁中沉淀内心,培养平和、慈悲的心态。

问:《心经》中的“空”很容易让人误解为消极避世,如何正确理解?

答:“空”并非否定事物的存在,而是破除对事物“实有”的执着,任何事物都是因缘和合而生,没有固定不变的“自性”,如同水中的月亮,看似存在,实则只是因缘暂现的影像。《心经》讲“空”,是为了让人不被外境所缚——不执着于“我”的得失,不沉迷于名利的追求,反而能以更积极的心态面对生活:因为明白“无常”,所以珍惜当下;因为懂得“无我”,所以更能利他,这种“空”不是消极避世,而是超越后的自在与担当,正如菩萨“以无所得故,菩提萨埵”,在无我中利益一切众生。