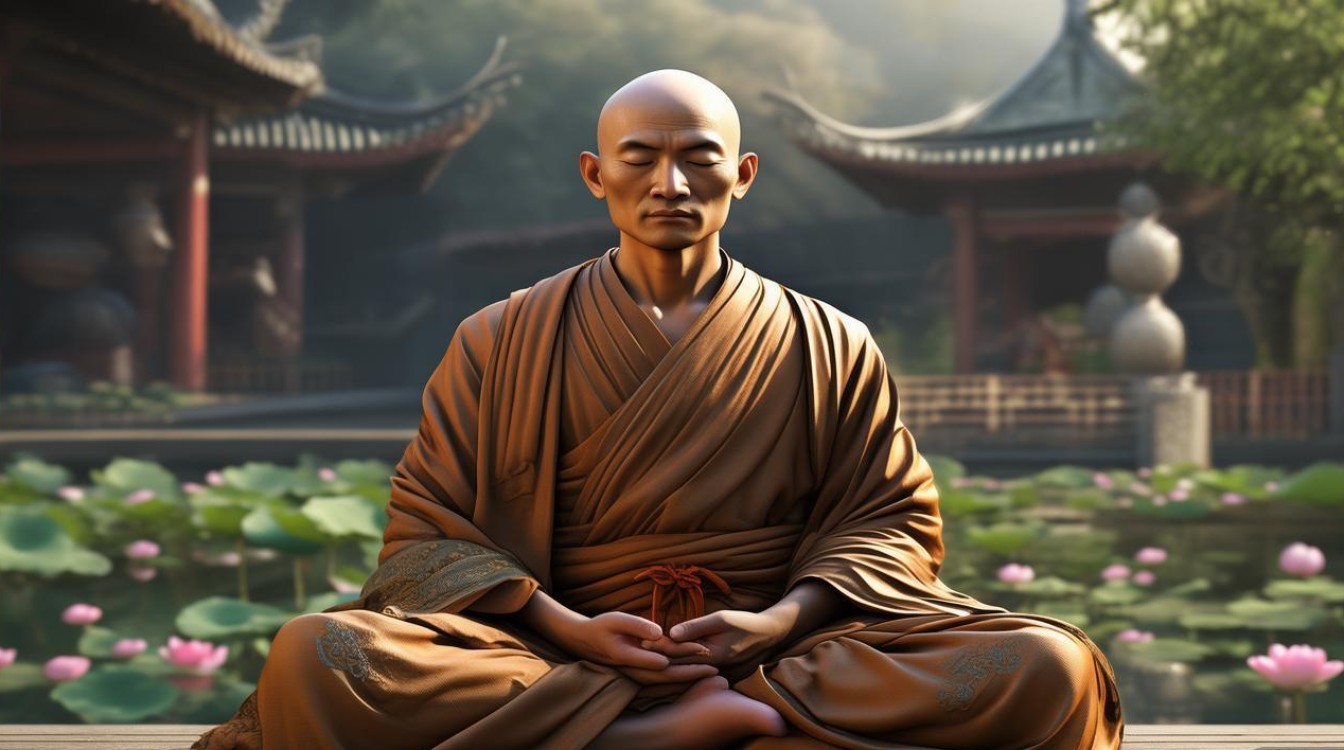

心觉法师的打坐修行,融合了汉传佛教禅宗的明心见性与南传佛教的内观智慧,历经数十年的实证与体悟,形成了独具特色的修行体系,在他看来,打坐并非简单的身体静止,而是“身、心、息”三者调和的过程,是通往明心见性、安顿生命的必经之路,法师常说:“打坐如磨镜,尘埃去而镜自明,心念息而性自现。”

打坐前的准备:筑基净境,调和身心

心觉法师强调,打坐前的准备是修行的重要基石,需从环境、身体、心念三方面着手,环境宜选择安静、通风、整洁的处所,避免强光与噪音干扰;身体需放松卸力,可先做简单的热身,如转动颈肩、活动四肢,确保气血畅通;心念则需“放下万缘”,通过深呼吸3-5次,将注意力从外界收回,安住于当下,法师特别提醒,饮食不宜过饱或过饥,衣着宽松舒适,以减少身体的束缚感。

以下是打坐前准备的详细要点:

| 准备维度 | 要点说明 | |

|---|---|---|

| 环境选择 | 安静、通风、整洁处所 | 避免强光、噪音,可设香炉或静心音乐辅助 |

| 身体调整 | 热身活动、放松卸力 | 转动颈肩、活动四肢,确保气血畅通,避免久坐僵硬 |

| 心念收摄 | 深呼吸3-5次、放下万缘 | 将注意力从外界收回,不追忆过去、不忧虑未来 |

| 饮食衣着 | 七分饱、宽松舒适衣物 | 避免过饱昏沉、过饥散乱,减少身体束缚 |

打坐中的核心方法:调息、观心、明性

心觉法师的打坐以“调息为入门,观心为过程,明性为目标”,初学者宜从“数息法”入手,将注意力集中在呼吸上,从1数至10,杂念起时重新计数,逐步训练专注力;待呼吸平稳后,可转修“随息法”,只观照呼吸的出入,不刻意控制,让心念如“雁过寒潭,不留痕迹”;进而修“观心法”,了知念头的生起与消散,如“观云卷云舒”,不执着、不评判,最终达到“念起即觉,觉之即无”的清明状态。

法师指出,打坐中易出现“昏沉”与“掉举”两种障碍:昏沉时可用“提法”,轻抬眉间或挺直脊柱,增强清明力;掉举时则用“降法”,将注意力下沉至下腹(丹田),或观想呼吸“如溪水流入大海”,收摄散乱心,他强调:“修行不在于断念,而在于觉知;不在于追求境界,而在于安住当下。”

打坐后的涵养:觉知延伸,生活即修行

心觉法师认为,打坐的终极意义在于“在生活中落实”,下坐后不宜立即起身,需先轻轻活动四肢,将觉知从内收转为外放,保持“绵密观照”的状态:行走时知“行”,吃饭时知“吃”,与人交谈时知“语”,久而久之,打坐中的清明状态会延伸到日常,形成“动中禅”的修行,达到“行住坐卧皆是禅”的境界。

打坐的意义:明心见性,安顿生命

在法师看来,打坐是对治现代人“心浮气躁、焦虑不安”的良方,通过持续的修行,能逐步减少对“我执”的攀缘,看清念头与情绪的虚幻性,从而生起“平等心”与“慈悲心”,他曾开示:“心若安好,世界便好;念若清净,烦恼自消。”打坐不仅是个人解脱的途径,更是传递宁静与智慧的方式,让生命在喧嚣中找到内在的归宿。

相关问答FAQs

Q1:初学者打坐时杂念纷飞,总是无法专注,怎么办?

A:心觉法师开示,杂念是心的常态,不必抗拒,初学者可采用“数息法”收摄心神,专注呼吸计数(1至10),杂念起时温柔地拉回注意力,不自我批评,随着练习深入,专注力会逐步提升,也可结合“听息法”(专注呼吸的声音)辅助,关键是“持续练习,保持耐心”,如同“磨镜”,日久自能渐显清明。

Q2:打坐时身体容易疼痛或麻木,是否需要强忍?

A:法师强调,打坐应以“舒适自然”为原则,不必强求特定姿势,若身体出现疼痛或麻木,可缓慢调整姿势,或先散盘、单盘过渡,避免勉强导致受伤,疼痛时可用“观照法”觉察感受,不抗拒、不排斥,了知“痛觉”也是无常的身心现象,久而久之对身体觉知的敏锐度会提升,疼痛感也会减轻,若持续不适,可咨询有经验的师父调整方法。