诸佛菩萨并非宗教意义上主宰万物、赏善罚恶的“神”,这一认知是理解佛教核心教义的关键,在佛教体系中,“神”通常指具超自然力量、能创造或主宰世界的存在,而诸佛菩萨的本质是“觉悟者”——他们通过自身的修行断除无明烦恼,证得宇宙人生的实相,最终达到“自觉觉他、觉行圆满”的境界,这种本质上的差异,决定了佛菩萨与“神”在来源、特质、对众生的态度以及解脱路径上的根本不同。

佛教中的“神”:仍在轮回中的众生

佛教承认宇宙中存在各类“天神”(如梵天、帝释天等),但将他们归为“六道轮回”中的“天道”众生,天道虽福报殊胜,寿命绵长,仍未跳出“分段生死”,仍受业力束缚,需继续轮回,如《长阿含经》记载,帝释天曾因前业福尽而堕入地狱,可见天神并非永恒主宰,更非解脱的终极目标,佛教的“天神”更接近于“高级生命”,而非创造万物的至高神,这与一神教中“唯一神”的概念截然不同——佛菩萨不是凌驾于众生之上的主宰,而是从众生中修行成就的榜样。

佛菩萨的本质:觉悟而非神性

“佛”是“佛陀”的简称,意为“觉者”——自觉(觉悟自身佛性)、觉他(觉悟众生)、觉行圆满(福慧双足),菩萨则是“菩提萨埵”的简称,意为“觉悟的有情”,以“上求佛道、下化众生”为己任,两者的核心特质是“智慧”与“慈悲”,而非“神力”。

- 智慧:佛菩萨的智慧是“般若智”,能洞彻“诸法空相”(《心经》),明白一切现象皆因缘和合、无自性,无“我”、无“主宰”,如《金刚经》所言“凡所有相,皆是虚妄”,佛菩萨不会执着于“神”的形象或权力,而是超越一切二元对立。

- 慈悲:佛菩萨的慈悲是“无缘大慈,同体大悲”,视众生如己身,因众生与佛“心、佛、众生三无差别”(《坛经》),本质皆是“具足如来智慧德相”的未觉悟者,他们的慈悲不是“赐予福报”,而是引导众生认识自身佛性,通过自力解脱。

佛菩萨与众生:平等而非主宰

大乘佛教强调“众生皆有佛性”,一切众生本具成佛的可能。《法华经》中“开示悟入佛之知见”,即佛菩萨的使命是帮助众生开启内在的觉悟潜能,而非代替众生解脱,这与“神”与“被造物”的主从关系完全不同:

- 佛菩萨是“导师”而非“救世主”:如释迦牟尼佛在菩提树下悟道后,并未用神力改变世界,而是四处讲经四十九年,教导众生“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”,强调解脱需靠自身修行。

- 众生是“未觉悟的佛”:禅宗六祖惠能言“何期自性,本自清净;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本无动摇;何期自性,能生万法”,众生与佛菩萨的差距仅在于“迷”与“悟”,本质无别。

佛菩萨的“神通”:修行成就的自然显现,而非主宰工具

佛菩萨虽具“六神通”(天眼通、天耳通、他心通、宿命通、神足通、漏尽通),但“神通”并非佛教修行的核心目标,更不是“神力”的体现。《楞严经》明确告诫:“若以变化心,通达于妙用,则是众生用,非求佛用也。”佛菩萨的神通是修行“定慧”成就后的自然反应,如同火有光、水湿性,本质是“慈悲”与“智慧”的辅助,而非用来控制众生或彰显神权。

佛陀曾用神通降伏外道,但更多时候是通过“应机说法”引导众生——对贪欲重者讲“不净观”,对嗔心重者讲“慈悲观”,对愚痴者讲“因缘法”,始终强调“依法不依人”,引导众生回归自心,这与“神”通过神力赏善罚恶、掌控命运的逻辑截然不同。

佛菩萨的“愿力”:引导众生自度,而非代替众生造业

佛教强调“因果业力”,众生当下的遭遇皆是自身业力的显现,佛菩萨无法代替众生“消业”或“赐福”,但佛菩萨会以“愿力”加持众生,如阿弥陀佛的四十八大愿、观音菩萨的“寻声救苦”,这种愿力本质是“慈悲的缘起”,通过激发众生自身的善根,帮助其走出困境。

众生念诵观音菩萨名号,感应的是观音菩萨“与乐拔苦”的慈悲心,而非向“神”祈求福报,若将佛菩萨视为“万能神”,认为烧香拜佛就能消灾免难,恰恰违背了佛教“因果自负”的根本教义,也矮化了佛菩萨作为“觉悟导师”的价值。

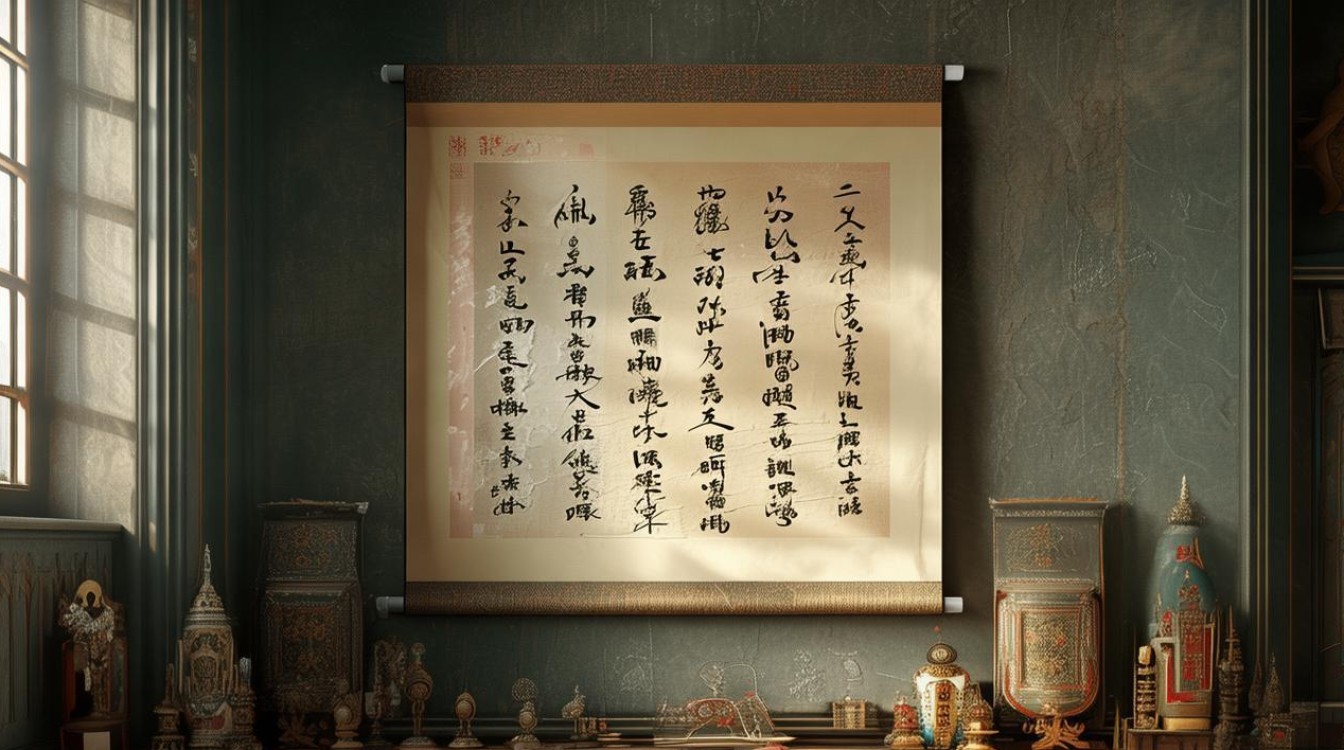

“神”与“佛菩萨”的核心区别

| 维度 | 宗教中的“神” | 佛教中的“佛菩萨” |

|---|---|---|

| 本质 | 创造者、主宰者,超然于万物之上 | 觉悟者,从众生中修行成就,与众生本质平等 |

| 来源 | 先于万物存在,自有永有 | 众生通过“戒定慧”修行,断惑证悟而成 |

| 与众生关系 | 主宰与被造物,绝对权威 | 导师与学人,引导众生自悟自度 |

| 核心特质 | 全能、全知、绝对权力 | 智慧(洞见实相)、慈悲(同体大悲) |

| 解脱路径 | 依赖神力“救赎” | 依靠自身修行,断除无明,证得佛性 |

| 对“业力”态度 | 可代替众生消除业障,赐予福报 | 无法代消代受,以愿力激发众生善根,自力解脱 |

诸佛菩萨不是神,他们是觉悟的榜样,是“众生皆有佛性”的实证者,他们的伟大不在于创造世界或主宰命运,而在于以无尽的智慧与慈悲,引导众生认识生命的实相,通过自身修行断除烦恼、超越轮回,佛教的本质是“心性之学”,而非“神权之教”——成佛不是成为“神”,而是回归本自具足的清净佛性,实现“心无挂碍,无有恐怖”的究竟解脱,理解这一点,才能真正把握佛教“诸恶莫作,众善奉行,自净其意”的核心精神,走上自觉觉他的修行之路。

FAQs

问1:为什么民间信仰中常把佛菩萨当作“神”来祈求?

答:这一现象源于佛教传播中的“文化适应”与“世俗化误解”,在佛教传入中国后,为贴近本土文化,部分民间信仰将佛菩萨与民间“神灵”(如土地公、城隍)的形象融合,形成“佛道不分”的现象,部分信徒对佛教教义理解不深,将“祈求佛菩萨保佑”等同于“向神祈求”,忽视了佛教“自力解脱”的核心,佛教强调“佛在灵莫求,灵在汝心头”,真正的“感应”是众生通过修行与佛菩萨的慈悲愿力相应,而非依赖外在“神力”。

问2:佛菩萨有“超自然能力”,这与“神”有何不同?

答:佛菩萨的“超自然能力”(神通)是修行成就后的“自然属性”,如同火有光、水湿性,本质是“定慧”的显现,而非“主宰工具”,佛菩萨的天眼通能洞见三世因果,但他不会因此“操控”因果;他心通能知晓众生心念,但他不会因此“代替”众生做决定,而“神”的超自然能力常与“权力”绑定,用于创造、主宰或审判,这与佛菩萨“无我”的境界截然不同,佛教中,神通是“善巧”,而非“究竟”,核心仍是“慈悲”与“智慧”的引导。