演通法师书法,是当代佛教书法艺术中独具一格的存在,其笔墨既承袭千年书道正脉,又融汇禅宗教义精髓,以“字载道,墨传心”为要,在方寸宣纸间构筑起佛法与艺术的圆融之境,作为深修佛法的禅门行者,演通法师的书法不仅是笔墨技法的展现,更是修行境界的物化,其“以书入禅,以禅润书”的创作理念,使其作品兼具艺术之美与哲思之深,成为连接世俗与佛性、传统与现代的文化桥梁。

生平与修行:笔墨皆从禅定出

演通法师自幼浸润传统文化,弱冠之年出家,于禅宗道场精修“止观”法门,数十年如一日的坐禅、诵经、阅藏,使其内心沉淀下澄澈空明的智慧,他认为“书法乃无声之说法,丹青是无言之教相”,遂将修行体验融入笔墨,以书法作为弘法利生的方便法门,不同于专业书家的技法至上,演通法师的创作始终以“心”为源:在禅定中观照万物,于静虑中挥毫泼墨,笔下线条的刚柔、墨色的浓淡、章法的疏密,皆是其对“无常”“无相”“圆融”等佛法的直观体悟,他曾言:“心若澄明,则笔底自生清净意;心若安定,则字里行间皆菩提。”这种“以心运笔,以笔写心”的创作路径,使其书法超越了单纯的技艺层面,升华为修行境界的显现。

书法风格:静气中见力度,圆融中显个性

演通法师的书法以行楷为根基,兼及行草、隶书,风格上“静而不板,动而不躁”,形成独特的“禅意书风”,其作品可从三方面细品:

(一)用笔:刚柔相济,含筋抱骨

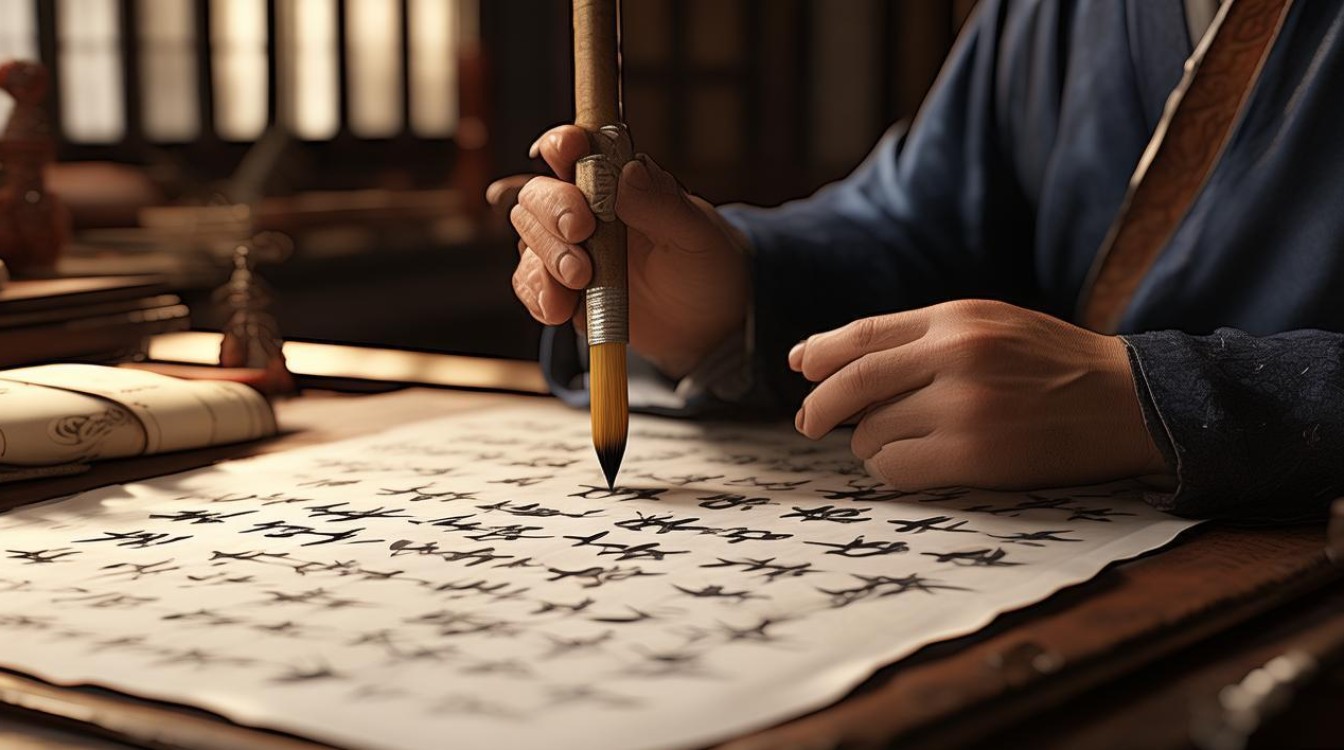

用笔上,法师深得“屋漏痕”“折钗股”之妙,线条如老藤盘结,内含劲道;又如溪水潺潺,自然流畅,起笔藏锋含蓄,不事张扬;行笔提按分明,既有碑学的雄浑骨力,又有帖学的灵动气韵;收笔或轻顿回锋,或戛然而止,留有余韵,例如其书写的《心经》,线条圆融而不失张力,如“般若”之智,通达无碍;又如“波罗蜜”之境,厚重深远。

(二)结字:平正中见险绝,自然中寓巧思

结字上,法师追求“既知平正,务追险绝;既能险绝,复归平正”的境界,单字多取欹侧之势,但整体重心安稳,如僧人打坐,虽姿态放松而根基稳固;字与字之间顾盼生姿,行气贯通,既有“计白当黑”的空间意识,又暗合佛教“万法归一,一法摄万”的圆融思想,其楷书端庄如佛相,行草洒脱似禅风,字里行间可见“不即不离”“不执不废”的中道智慧。

(三)章法:疏密有致,留白即禅

章法上,法师善用“疏可走马,密不透风”的对比,更以“留白”营造空灵之境,作品中大面积的留白并非虚空,而是“无画处皆成妙境”,如同禅宗的“不立文字,直指人心”,引导观者从笔墨之外体悟“空性”,其手卷、册页作品尤重整体气韵,字随势生,形随意转,如行云流水,自然天成,恰似“佛法在世间,不离世间觉”的生活禅意。

以下表格概括演通法师书法的核心艺术特点:

| 艺术维度 | 具体表现 | 内涵诠释 |

|---|---|---|

| 用笔 | 刚柔相济,藏锋露锋结合,提按顿挫富有节奏 | 修行“定慧等持”:定如磐石,慧如活水 |

| 结字 | 欹侧中求平稳,方正中见灵动,结构内紧外松 | 佛法“中道”智慧:不执两端,圆融无碍 |

| 章法 | 疏密对比强烈,留白营造空灵,行气贯通 | 禅宗“空观”境界:色即是空,空即是色 |

艺术与文化价值:传承中的创新,弘法中的载体

演通法师的书法不仅是对传统书法的继承,更是佛教艺术在当代的创造性转化,他打破了“佛门书法必古朴”的刻板印象,将现代审美融入古典笔墨:在形式上,尝试条幅、扇面、斗方等多种载体,偶以朱砂、泥金写经,增添庄严感;在内容上,除经典佛语外,亦书原创禅诗,如“一笔落下春山绿,万法归心月满天”,将修行体验转化为富有诗意的文字。

其文化价值更体现在“以书弘法”的实践中:通过书法展览、义卖捐助、公益教学等方式,让书法成为连接佛教与社会的纽带,法师常说:“书法是渡船,众生通过笔墨登岸,见自本性。”其作品被海内外寺院、文化机构收藏,不仅提升了佛教书法的艺术地位,更让更多人通过笔墨感受佛法的慈悲与智慧,实现“艺术化育人心,佛法净化心灵”的双重价值。

相关问答FAQs

问:演通法师书法与古代高僧书法(如弘一法师)相比,有何独特之处?

答:弘一法师书法以“朴拙空灵”著称,线条简淡,结字疏朗,体现“绚烂之极归于平淡”的境界,重在“减法”;演通法师书法则在“静气”中见“力度”,行楷兼具碑骨帖韵,线条更具弹性与节奏感,章法上留白与紧凑结合,更显“通达圆融”的生命气象,堪称“减法中见加法”,二者风格不同,但都以书法载道,弘一法师是“出世之书”,演通法师则兼具“入世之怀”,更强调书法与当代生活的连接。

问:普通人如何欣赏演通法师书法中的“禅意”?

答:可从“三步走”:一是观“形”,看线条的流动与结字的平衡,体会“静中有动”的韵律,如“屋漏痕”般的线条暗合“行住坐卧皆是禅”的生活状态;二是品“意”,结合书法内容(如“应无所住而生其心”),理解文字背后的佛法智慧,感受“不执着、不分别”的禅心;三是悟“境”,感受书法传递的“空灵”“平和”之气,在日常中保持“观照”的心态,此即“禅在当下,不离笔墨”的真谛。