智祥法师的书法,是禅心与笔墨交融的艺术结晶,是当代佛教书法中独具一格的存在,他以其深厚的佛学修养为根基,以传统书法技法为载体,在笔墨的流转间传递着禅的智慧与宁静,形成了“静穆中见灵动,古朴中含生机”的独特艺术风貌。

生平与修行:书法背后的禅心积淀

智祥法师自幼研习书画,青年时期出家,先后于多处名刹参学,师从多位高僧大德,不仅精研佛经教义,更对传统书法进行了系统研习,他早年遍临王羲之、颜真卿、怀素等经典碑帖,打下了坚实的笔墨功底;中年以后,将书法修行融入日常禅修,提出“以书载道,以悟传心”的理念,认为书法不仅是艺术表达,更是禅修的途径——通过笔墨的专注与观照,达到“心手相应、物我两忘”的境界。

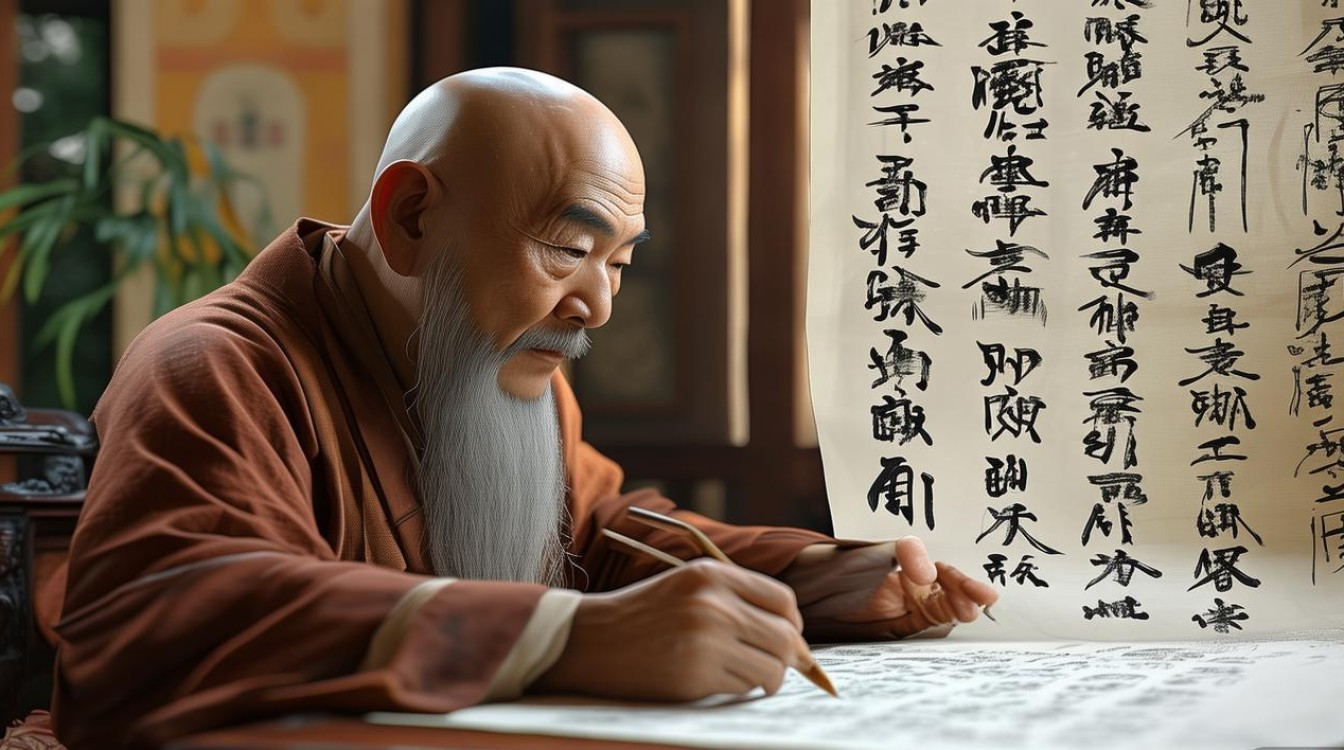

日常中,法师常于清晨或静夜抄写佛经,笔下的每一个字都像是禅修的足迹:落笔前凝神静气,运笔时专注于呼吸与笔触的配合,收笔时则将心境归于空明,这种“修行与艺术一体”的实践,使他的书法超越了单纯的技巧层面,成为“心画”的直接体现——字里行间流淌的,是对佛法的体悟,对众生的慈悲,以及对生命本真的洞察。

书法风格解析:古法与禅意的融合

智祥法师的书法,以楷书、行书为根基,兼及草书、隶书,风格上呈现出“守正创新”的特点:既有对传统法度的严谨遵循,又有禅宗思想赋予的自由与灵动。

用笔:刚柔相济,含蓄内敛

法师用笔讲究“屋漏痕”“折钗股”的古法,线条圆劲含蓄,不事雕琢却暗藏筋骨,楷书中,他取法颜真卿的雄浑与欧阳询的严谨,笔画沉稳厚重,如磐石般安定;行书中,则融合王羲之的飘逸与苏东坡的朴拙,提按转折间自然流畅,如行云流水,尤为难得的是,他的用笔“藏多于露”,少有锋芒毕露的张扬,却能在含蓄中透出力量,恰如禅宗“不立文字,直指人心”的含蓄智慧。

结体:自然天成,疏密有致

结体上,法师打破传统书法的刻意布局,追求“因字立形,随势生姿”的自然之境,他善于根据字的笔画多少调整疏密,结构紧凑的字如“佛”“禅”,重心下沉,显得庄重安稳;结构疏朗的字如“空”“静”,笔画舒展,留白处如虚空般辽远,这种“疏可走马,密不透风”的结体,暗合禅宗“色即是空,空即是色”的辩证思维,字形的虚实变化中,蕴含着对“有”与“无”的深刻体悟。

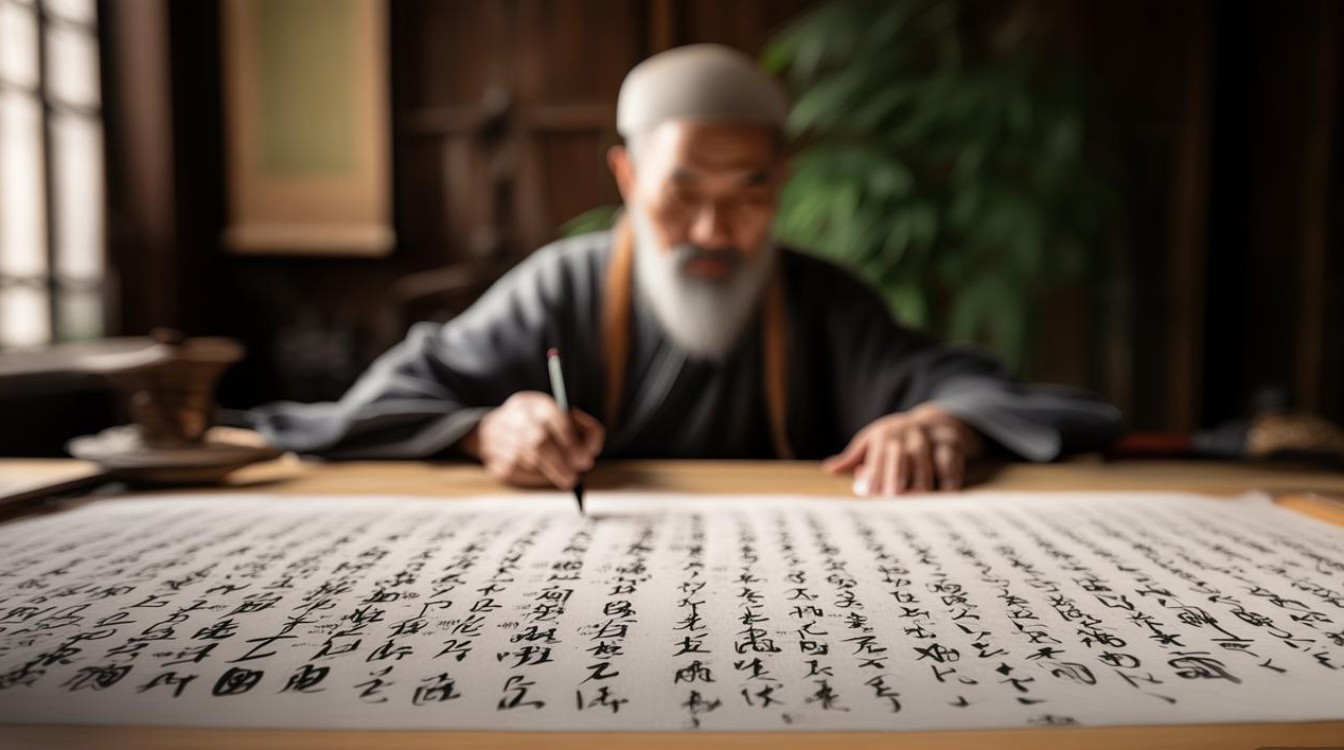

章法:虚实相生,气韵贯通

章法布局是法师书法的一大亮点,他善于运用留白,作品中常有“大留白”与“小疏密”的结合:整幅作品字距疏朗,行距开阔,形成“虚空”般的整体氛围;单个字内部则通过笔画的穿插、避让形成“小疏密”,使画面在宁静中充满节奏感,这种“以虚显实、以实补虚”的章法,恰似禅修中“观照内心”的过程——在空寂中觉察生机,在纷繁中归于本真。

意境:静穆空灵,禅意盎然

智祥法师书法的核心在于“意境”,他的作品不追求视觉上的冲击力,而是通过笔墨传递一种“静穆”的力量,无论是抄写《心经》《金刚经》等佛经,还是创作禅诗偈语,字里行间都透露出“心无挂碍”“安然自在”的禅者心境,观其书法,如入古刹听禅,浮躁的心绪会随着笔墨的流淌逐渐沉静,最终感受到一种超越言语的平和与智慧。

以下为智祥法师不同书体风格对照表,便于直观理解其艺术特点:

| 书体 | 用笔特点 | 结体特征 | 意境表达 | 代表作品举例 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 圆劲含蓄,藏锋为主 | 重心下沉,端庄稳重 | 庄严静穆,如佛之安详 | 《心经》(楷书册页) |

| 行书 | 流畅自然,提按分明 | 疏密有致,随形生姿 | 灵动飘逸,如禅之机锋 | 《春有百花》(行书条幅) |

| 草书 | 简约奔放,一气呵成 | 连绵不断,气势贯通 | 纵横自在,如心之无碍 | 《禅偈》(草书手卷) |

艺术成就与文化价值:书法弘法的当代实践

智祥法师的书法不仅是个人修行的体现,更是佛教文化当代传播的重要载体,他的作品曾多次在国内外展览,被多家美术馆、博物馆收藏,同时通过抄经书法班、公益讲座等形式,让更多人感受“书法即修行”的魅力。

在文化价值层面,法师的书法打破了“宗教艺术”与“世俗艺术”的界限,以雅俗共赏的语言,将禅的智慧融入日常生活,对于大众而言,他的书法既是可欣赏的艺术品,也是“静心”的媒介——在笔墨的临摹与品读中,人们得以暂时脱离喧嚣,回归内心的宁静,对于佛教文化而言,他以书法为桥,让古老的禅宗思想以更具亲和力的方式走进当代社会,实现了“以艺弘法”的深远意义。

相关问答FAQs

Q1:智祥法师的书法与其他僧人书法(如弘一法师)有何不同?

A:弘一法师的书法以“朴拙圆满,浑然天成”著称,带有浓厚的“出世”意味,线条简约至极,意境空寂悠远;而智祥法师的书法则在“出世”与“入世”之间取得平衡,既有禅意的空灵,又不失传统书法的笔墨趣味——他的线条更丰富多变,结体更具节奏感,风格上更显“温润如玉”的儒雅气质,体现了“禅在世间”的当代修行理念。

Q2:普通人如何欣赏智祥法师书法中的“禅意”?

A:欣赏智祥法师的书法,可从三个层面入手:一是“观线条”,感受其用笔的“含蓄与力量”,体会“刚柔相济”的禅理;二是“看留白”,关注作品中的虚实布局,理解“虚空不碍万有”的禅意;三是“品心境”,将自身代入书法创作时的宁静状态,通过笔墨的流动感受“心无挂碍”的禅者心境,不必深究书法技巧,只需在静观中让心与笔墨共鸣,便能体会到其中的禅意之美。