在佛教文化中,“招财”并非单纯追求物质财富的积累,而是强调通过正信、正行培养福报,最终实现“福慧双修”的生命境界,所谓“招财佛与菩萨”,多是佛教中象征福报圆满、慈悲济世、能满众生善愿的圣者形象,他们的“招财”本质是引导众生树立正确的财富观——财富是福报的显现,需以清净心、利他心获取与使用,而非沉迷贪欲,以下从核心形象、象征意义、供奉要点等维度展开说明。

招财佛:圆满觉者中的福报象征

佛教中“佛”指圆满觉悟者,其福报自然具足,故部分佛陀形象也被赋予“招财”内涵,核心代表为黄财神与弥勒佛。

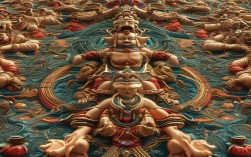

黄财神:藏传佛教的护法与财宝圆满者

黄财神是藏传佛教五大财神之首,藏名“藏拉色波”,为释迦牟尼佛化身,护持佛法与众生财富,其形象特点鲜明:身披黄色袈裟(象征地大,表财富稳固),右手持摩尼珠(表圆满财富),左手持吐宝鼠(表财富无尽、鼠能藏宝),头戴五佛冠(表五智圆满),坐于莲花宝座上,脚下踩财宝与吐宝鼠。

黄财神的“招财”并非给予世俗财富,而是护持修行者及信众的“正财”——通过正当途径获得的财富,且财富需用于弘法利生、利益众生,而非满足私欲,供奉黄财神需持“清净心”,若以贪婪心求财,反失福报。

弥勒佛:笑口常开中的“量大福大”

汉传佛教中,弥勒佛以“布袋和尚”形象深入人心,其“大肚能容,容天下难容之事;开口便笑,笑世间可笑之人”的偈语,道出了财富与心量的关系:心量越大,福报越广,弥勒佛的“招财”,本质是教导众生“修心”——放下贪婪、嗔恨、计较,以宽容、乐观、喜舍之心处世,自然福报增长,所谓“人为善,福虽未至,祸已远离;人为恶,祸虽未至,福已远离”,弥勒佛的形象正是通过“心量大”引导众生积累福报,财富不过是福报的附属。

招财菩萨:慈悲利他中的善愿满足者

“菩萨”指“上求佛道,下化众生”的修行者,其“招财”更侧重“满足众生善愿”,通过慈悲与智慧,引导众生以正当方式获得所需财富,并用于利益他人。

观世音菩萨:寻声救苦的“满愿第一”

观世音菩萨以“大慈大悲,寻声救苦”著称,在《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》中明确提到:“若有众生,多于淫欲,常念恭敬观世音菩萨,便得离欲;若多�恚,常念恭敬观世音菩萨,便得离嗔;若多愚痴,常念恭敬观世音菩萨,便得离痴……若求男得男,求女得女,求三尊得三尊,求长寿得长寿。”“求财得财”虽未明说,但“求善愿皆得”已包含财富需求——前提是“善愿”,即求财需发利他心,而非为己贪欲。

观世音菩萨的“招财”,是通过“慈悲”与“智慧”满足众生正当需求:若因生活困顿求财,菩萨会引导其通过布施、精进积累福报;若因弘法利生求财,菩萨则会护持其善愿成就。

地藏菩萨:拔苦与乐中的“衣食丰足”

地藏菩萨以“地狱不空,誓不成佛”的大愿闻名,其核心是“拔苦与乐”,而“乐”包含物质丰足,在《地藏菩萨本愿经》中,地藏菩萨曾发愿:“若未来世,有善男子善女人,衣食不足,乃至疾病、灾厄、横事,但能至心称念我名,礼拜供养,一切皆得解脱。”这里的“衣食丰足”即基础财富保障,地藏菩萨的“招财”更侧重“救苦救难”,帮助众生摆脱贫困、疾病等障碍,安心修行。

供奉地藏菩萨需学习其“孝亲尊师、代众生苦”的精神,财富用于孝养父母、帮助贫苦,而非享乐,如此方能感应菩萨加持。

准提菩萨:密宗的“满愿成就者”

准提菩萨是密宗重要护法,梵名“准提佛母”,意为“清净”,有“有求必应”的功德,其形象为多臂(十八臂),手持法器(如金刚杵、宝瓶、莲花等),象征“满足众生一切善愿”,准提菩萨的“准提咒”能消除业障、增长福慧,尤其对求财、求智慧、求子等善愿有殊胜加持。

准提菩萨的“招财”强调“清净心”——通过持咒、观修净化内心,去除贪嗔痴,以清净心感召财富,且财富需用于“清净”之事(如供养三宝、布施众生)。

供奉的正确心态与方式

供奉招财佛菩萨,核心是“修心”而非“交易”,需把握以下要点:

| 供奉要点 | 具体说明 |

|---|---|

| 供品清净 | 以鲜花、水果、清水、香灯为主,避免杀生(如用肉食供奉),体现“慈悲护生” |

| 心态虔诚 | 不存“供奉了就必须给我钱”的功利心,而是以学习圣者精神(如慈悲、喜舍)为目标 |

| 行为配合 | 财富需通过“正命”(正当职业)获得,并以“布施”(财布施、法布施、无畏布施)回馈社会 |

| 时间规律 | 可选择斋日(如农历初一、十五)、佛菩萨圣诞日(如观音菩萨圣诞为农历二月十九)供奉 |

相关问答FAQs

Q1:供奉招财佛菩萨是否就能“一夜暴富”?

A:佛教认为,财富是“福报”的显现,福报需通过“布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧”六度波罗蜜积累,供奉招财佛菩萨的核心是“培养正念”——通过学习圣者的慈悲与智慧,放下贪婪,以利他心处世,福报具足时,财富会自然增长,但“暴富”往往伴随风险(如因意外之财起贪心造恶业),不如循序渐进积累“正财”,更利于长远福报。

Q2:招财佛菩萨与民间财神(如赵公明、关公)有什么区别?

A:本质区别在于“财富观”与“目的”,佛教招财佛菩萨的财富是“工具”,目的是通过物质丰足更好地修行、利益众生(如黄财神护持佛法,观音菩萨满足所求以度化),强调“福慧双修”;民间财神多为世俗信仰,侧重“求财”本身,供奉目的多为个人或家族财富积累,更贴近世俗需求,两者无高下之分,但佛教更注重财富背后的精神价值——财富需用于“利他”,而非“利己”。