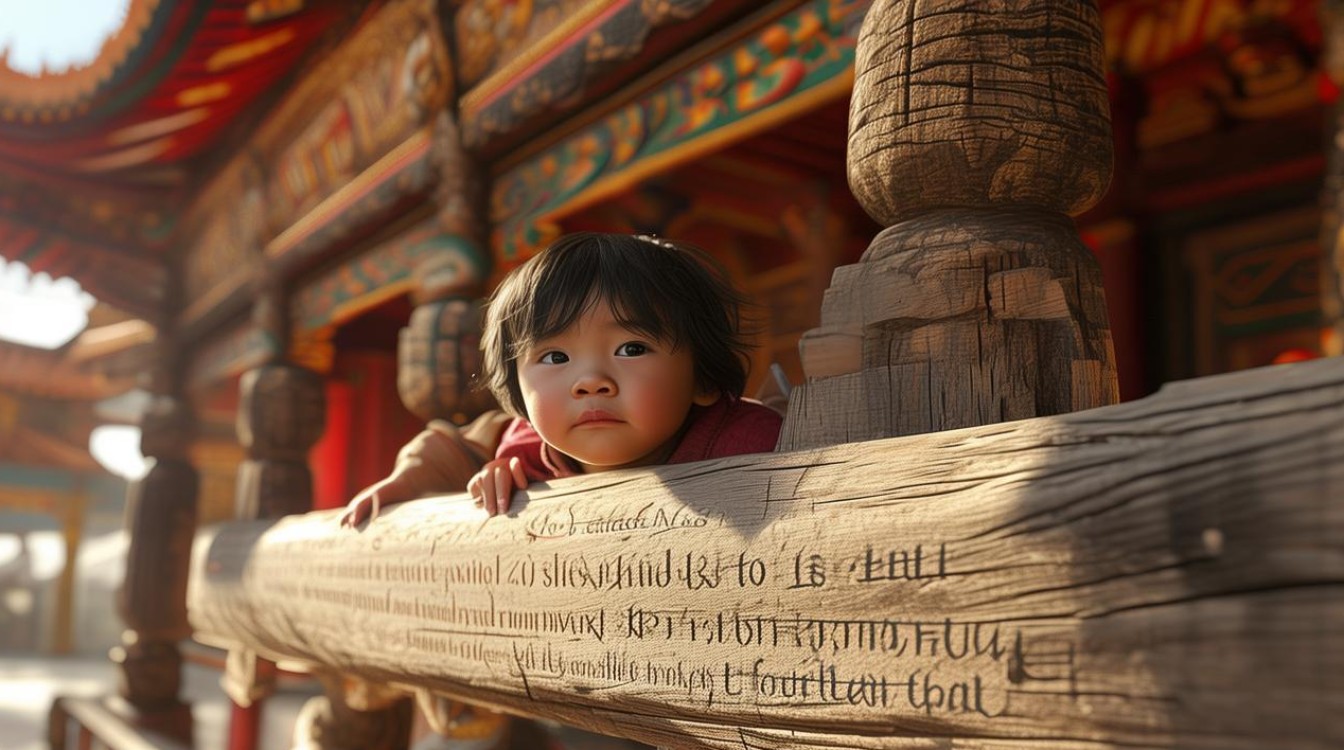

寺庙上梁是佛教建筑营造中的重要仪式,象征寺庙主体结构完成,也寄托着信众对平安、祥瑞的期盼,在这一传统民俗中,存在“小孩不能睡觉”的禁忌,这一说法流传已久,背后蕴含着民间信仰、文化观念与生活智慧的交织,要理解这一禁忌,需从寺庙上梁仪式的文化内涵、民间对“魂魄”“阳气”的认知,以及孩童在仪式中的象征意义等多重维度展开。

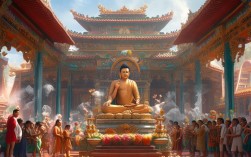

寺庙上梁仪式本身具有强烈的神圣性,从择日开始,僧人、工匠与信众便会通过占卜选定吉日,避开“月破”“劫煞”等凶煞之日,确保仪式在“天地清宁”之时进行,仪式当天,梁木的挑选、雕刻、祭拜均有严格讲究:梁木多选用香樟、银杏等名贵木材,寓意“驱邪避秽”“吉祥长寿”;工匠会在梁木上雕刻“八卦”“莲花”等图案,并书写“上梁大吉”“国泰民安”等朱砂字,赋予梁木“镇宅安神”的灵性,随后,僧人会诵经祈福,以香烛、三牲、水果祭拜土地神、鲁班先师等神明,祈求梁木稳固、寺庙建成之后香火鼎盛、护佑众生,在这一过程中,“上梁”不仅是物理结构的搭建,更是“人神沟通”的桥梁——通过仪式,建筑的“物质性”被赋予“精神性”,成为连接凡俗与神圣的载体。

而“小孩不能睡觉”的禁忌,正是在这一神圣仪式背景下产生的民间实践,具体而言,这一禁忌主要针对仪式当天(尤其是上梁、抛梁的关键时段),家中有小孩的会被长辈反复叮嘱“不能睡觉”,甚至会被带到仪式现场,保持清醒状态,为何孩童的“清醒”如此重要?民间流传着多种解释,核心均围绕“魂魄”“阳气”与“灵气”的认知展开。

其一,源于“魂魄未全”的敬畏,传统观念认为,孩童(尤其是3岁以下的幼儿)“魂魄未全”,魂魄尚未稳固,易受外界“邪气”侵扰,而寺庙上梁仪式中,工匠的斧凿声、僧人的诵经声、人群的喧闹声,以及高空作业的“惊气”,都可能被视为“动土惊煞”,若孩童在此时睡觉,魂魄易“离体”外出,被“惊煞”冲撞,轻则惊吓生病,重则“魂飞魄散”,反之,保持清醒时,魂魄“依附于身”,能抵御外界干扰,仪式中的“煞气”也可能影响仪式的“灵性”——孩童魂魄弱,若被煞气冲撞,不仅自身受损,还可能“污染”仪式的“清净”,导致祈福效果大打折扣。

其二,基于“阳气镇守”的信仰,在五行学说中,孩童属“阳”,尤其是男孩,被称为“纯阳之体”,阳气旺盛;女孩则被视为“阴柔之体”,但相较于成人,阳气仍强于阴气,民间认为,寺庙上梁虽是“吉事”,但高空作业、动土施工难免带有“煞气”(如工匠的“杀气”、施工的“动土气”),需要阳气旺盛者“镇守”以平衡,孩童的“纯阳”之气被视为天然的“镇煞”力量,其清醒状态能最大程度释放阳气,驱散“煞气”,确保仪式“顺遂无虞”,若孩童睡觉,阳气内收,镇守之力减弱,不仅无法“镇煞”,还可能因“阴气过盛”而招致邪祟,影响寺庙的“风水”与“灵气”。

其三,关乎“人气添福”的象征意义,寺庙作为“护佑众生”的场所,其“灵性”不仅来自神明的加持,也需“人气”激活——即信众的参与、祈愿与生命力,孩童是“人气”的象征,代表着家族的延续与未来的希望,其清醒参与仪式被视为“添福添寿”的吉兆,抛梁环节中,工匠会向人群抛掷馒头、糖果等物品,象征“福梁高照”,此时若孩童清醒伸手接住,寓意“接福纳吉”,能为家庭带来好运;若孩童睡觉,则被视为“无心接福”,错失“灵气”,甚至可能因“不敬”而招致“福气流失”,孩童的笑声、哭声(即使是无意中的)也被视为“生气”的体现,能驱散仪式中的“阴霾”,让寺庙的“气场”更加祥和。

不同地区对“小孩不能睡觉”的禁忌细节略有差异,但核心逻辑一致,江南地区讲究“童子抱梁”,即让年幼的男孩在仪式开始前抱一抱梁木,寓意“梁木稳固,孩童安康”;闽南地区则要求孩童穿红衣、戴红帽,以“红色”增强阳气,同时避免睡觉;北方部分地区认为,女孩“阴气重”,若必须参与,需在手腕系红绳,以“平衡阴阳”,这些细节均体现了民间对“孩童-仪式-吉祥”三者关联的细致考量,通过具体行为强化“禁忌”的神圣性与有效性。

从文化功能看,“小孩不能睡觉”的禁忌不仅是信仰层面的实践,更承担着社会教育与文化传承的作用,通过让孩童参与仪式(保持清醒、接抛梁物品、摸梁木等),长辈会在潜移默化中传递“敬畏自然、祈福平安”的传统观念,让孩子在参与中感受寺庙的“神圣性”与文化的“厚重感”,这一禁忌也强化了家族与社区的凝聚力——仪式当天,邻里会相互提醒“小孩别睡觉”,共同参与到“祈福”的集体行动中,形成“人人参与、人人共享”的文化氛围。

从现代视角看,“小孩不能睡觉”的禁忌更多是文化传统的延续,其背后“魂魄”“阳气”等观念虽无科学依据,但其中蕴含的“对生命的敬畏”“对和谐的追求”“对未来的期盼”等文化内核,仍具有积极意义,在当代社会,若家庭或社区重视传统文化,可通过让孩子适度参与仪式(如接抛梁物品、听僧人讲经)来感受文化氛围,既尊重传统,又不强求“不睡觉”的极端形式,让传统习俗在现代社会中焕发新的生命力。

相关问答FAQs

问:寺庙上梁时小孩必须保持清醒,如果因为年龄小不小心睡着了,传统中有什么化解方法吗?

答:传统中若小孩不小心睡着,家人会立即轻拍叫醒,并让其摸一摸梁木(或事后由工匠用红绳系一小块梁木给小孩佩戴),同时念“童子开光,百煞退散”等吉祥话,寓意“惊魂归位,驱邪纳吉”,部分地区还会请僧人诵一段《小儿安魂经》,进一步“净化”邪气,确保小孩平安,核心是通过“唤醒”“触摸”“念咒”等行为,象征性地将“离体”的魂魄“召回”,并赋予梁木的“灵气”以护佑孩童。

问:“小孩不能睡觉”的禁忌在现代还有必要遵守吗?

答:从科学角度看,这一禁忌并无直接依据,更多是文化传统的延续,但在现代,若家庭或社区重视传统文化,可通过让孩子参与仪式(如接抛梁馒头、摸梁木、听祈福故事)来感受文化氛围,既尊重传统,又不强求“不睡觉”的极端形式,核心在于理解其背后“祈福平安、敬畏生命、文化传承”的美好内涵,而非拘泥于“必须清醒”的形式本身,让传统习俗在现代社会中以更灵活、更具人文关怀的方式存在。