南无药王菩萨是佛教中象征消除众生病苦、护佑身心健康的慈悲菩萨,其“生日”在佛教传统中被称为“圣诞日”,并非世俗意义上的出生纪念日,而是佛教徒通过诵经、祈福、行善等方式纪念菩萨示现救度众生、彰显慈悲精神的重要日子,据佛教经典记载,药王菩萨的圣诞日为农历四月二十八日,这一日不仅承载着深厚的宗教文化内涵,更寄托了人们对健康、平安与吉祥的祈愿。

药王菩萨的形象在佛教经典中有多重体现,最广为人知的出自《法华经·药王菩萨本事品》,经中记载,药王菩萨前世曾为一切众生喜见菩萨,为供养佛陀,燃身供佛,以“身燃千灯”的至诚之心表达对佛法的敬仰,并发下宏大誓愿:“愿我来世得菩提时,若诸有情,众病逼切,无救无归,无医无药,无舍无宅,乃至为他之所触恼,或闻病苦之声,若见病苦之色,若复为己身,遭受病苦,但能念我,称我名字,我以威神力,加持有情,皆得安隐,众病消除了。”这一誓愿彰显了药王菩萨“舍己为人、慈悲济世”的精神内核,使其成为佛教中“医药救度”的象征,除《法华经》外,《药师经》中也提及药王菩萨作为药师佛的胁侍,协助东方净琉璃世界教主药师佛,救度众生免受疾苦之厄,进一步强化了其与“医药、健康”的关联。

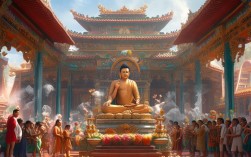

农历四月二十八日的药王菩萨圣诞日,自古以来便是佛教寺院与民间信众的重要纪念日,在这一日,各地寺院通常会举行盛大的法会,内容包括诵持《法华经·药王菩萨本事品》《药师经》等经典,举行药王菩萨圣像开光、祈福消灾法会,以及为信众免费提供义诊、赠药等公益活动,这些活动不仅是对药王菩萨慈悲精神的践行,更是佛教“慈悲喜舍”理念的现实体现,在汉传佛教传统中,部分寺院还会在圣诞日举办“斋僧”“放生”等仪式,通过布施与护生积累功德,祈愿菩萨加持众生远离病痛、身心康泰。

民间对药王菩萨的信仰则融合了地域文化与民俗传统,在中国古代,医药行业常将药王菩萨视为行业守护神,许多药铺会在农历四月二十八日悬挂药王圣像,焚香祭祀,祈求医术精进、药到病除,一些地区还会举办“药王庙会”,通过戏曲表演、药材展销、传统医术展示等活动,传承中医药文化,同时强化信众对药王菩萨的信仰认同,这种“宗教信仰+民俗文化”的融合,使得药王菩萨圣诞日不仅是宗教纪念日,更成为承载传统文化、促进社会公益的重要载体。

药王菩萨的精神内涵对现代社会具有深刻的启示意义,在物质文明高度发展的今天,人们对健康的追求不仅局限于身体层面,更延伸至心理与精神的疗愈,药王菩萨“消除病苦、普度众生”的愿力,与现代医学“生物-心理-社会”的整体健康观不谋而合,其“燃身供佛”的舍己精神,则启示人们应具备无私奉献、关爱他人的社会责任感,许多佛教团体与公益组织在药王菩萨圣诞日期间开展的义诊、健康讲座、心理疏导等活动,正是将菩萨精神转化为现实关怀的体现,为构建和谐社会、传递人间大爱贡献力量。

以下为药王菩萨圣诞日相关信息的简要梳理:

| 项目 | 内容说明 |

|---|---|

| 圣诞日 | 农历四月二十八日 |

| 核心经典 | 《法华经·药王菩萨本事品》《药师经》 |

| 主要精神 | 慈悲济世、舍己为人、消除众生病苦 |

| 传统习俗 | 寺院诵经祈福、圣像开光、义诊赠药、民间庙会、行业祭祀 |

| 现代意义 | 传承中医药文化、倡导健康理念、践行公益慈善、促进身心和谐 |

相关问答FAQs

问:药王菩萨与药师佛有何区别?

答:药王菩萨与药师佛虽均与“医药救度”相关,但身份与经典背景不同,药师佛(全称“药师琉璃光如来”)是东方净琉璃世界的教主,于《药师经》中发下十二大愿,誓愿满足众生世间(健康、安乐)与出世间(解脱、成佛)的愿望,是佛教中“药师法门”的根本尊;药王菩萨则是《法华经》中记载的菩萨,以“燃身供佛”和“誓愿救度病苦”著称,更多体现为“慈悲实践者”的形象,在汉传佛教中,药王菩萨常作为药师佛的胁侍,协助救度众生,二者共同构成佛教“医药护佑”信仰体系,但侧重点不同:药师佛侧重“愿力成就”,药王菩萨侧重“实践奉献”。

问:普通人如何在日常生活中学习药王菩萨的精神?

答:学习药王菩萨精神并非要求“燃身供佛”等极端行为,而是践行其“慈悲济世、关爱他人”的核心内涵,具体可从以下几方面入手:一是培养“利他心”,在他人遭遇病痛或困难时,主动伸出援手,如帮助照顾病人、参与公益义诊、为贫困者捐赠医药用品等;二是注重“身心健康”,不仅关注自身身体保养,更保持积极乐观的心态,通过修行(如诵经、禅修)净化心灵,提升精神境界;三是传承“医药智慧”,学习中医药等传统医学知识,了解养生保健方法,既为自身健康积累福报,也为他人提供健康指导;四是践行“惜福护生”,珍惜生命资源,拒绝杀生,倡导绿色生活,以行动护佑众生远离疾苦,通过这些日常实践,将药王菩萨的慈悲精神融入生活,实现个人与社会的和谐共生。