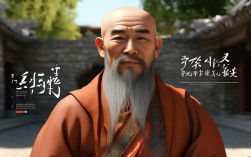

东北慈敏法师,生于1918年,辽宁沈阳人,俗姓王,幼年家境贫寒,自体弱多病,父母为其许愿佛前,祈求平安,12岁时,于沈阳般若寺依修亮法师剃度出家,法名慈敏,字慧照,修亮法师为临济宗第四十二代传人,慈敏法师随师习禅,诵持《金刚经》《华严经》,晨钟暮鼓间奠定坚实佛学根基,1935年,赴江苏镇江金山寺受具足戒,亲近慈舟法师学习《楞严经》,后又参学于宁波天童寺,虚云老和尚曾以“心平何劳持戒,行直何用修禅”相勉,使其顿悟心性之要。

1948年,慈敏法师回到东北,时值战乱,寺院多遭损毁,他于长春般若寺旧址结茅而居,领众修行,每日带领僧众耕种自给,同时为附近村民讲经说法,以“诸恶莫作,众善奉行”为要,引导信众正信正行,1956年,他被推选为辽宁省佛教协会筹备委员,参与恢复东北地区佛教活动,改革开放后,1983年,慈敏法师主持沈阳慈恩寺重建工作,历时十年,大雄宝殿、藏经楼等相继落成,使千年古刹重光,他主张“佛法不离世间觉”,倡导僧众参与社会服务,1985年发起“慈济功德会”,组织信众捐资助学、扶贫济困,累计帮助贫困学生千余人,援建希望学校5所。

在弘法理念上,慈敏法师强调“禅净双修,定慧等持”,他认为禅宗直指人心,净土宗普摄群机,二者相辅相成,日常修行中,他注重“在生活中参禅,在做事中悟道”,要求僧众“农禅并重”,将劳动与修行结合,他常开示信众:“心净则国土净,一念善心起,万般福报生。”著有《慈敏法师开示录》《金刚经浅释》等,语言朴实,贴近生活,深受大众喜爱,1990年,他创办东北佛学院,培养青年僧才,至今已有数百名毕业生弘法于各地。

法师一生持戒精严,简朴低调,常年身着补衲僧衣,饮食简单粗淡,却常将信众供养用于寺院建设与慈善,他常说:“出家人是众生的仆人,要能为众生背业担苦。”2005年,慈敏法师于沈阳慈恩寺安详示寂,世寿88岁,僧腊76载,圆寂前,他留下“念佛往生,西方见”的遗偈,四众弟子感念其恩德,称其为“东北佛教的复兴者”“众生的善知识”。

以下是慈敏法师重建及参与管理的主要寺院信息:

| 寺院名称 | 地点 | 建立或重建时间 | 主要贡献 |

|---|---|---|---|

| 慈恩寺 | 辽宁沈阳 | 1983-1993 | 重建大雄宝殿、藏经楼,恢复丛林规制 |

| 般若寺 | 吉林长春 | 1949-1956 | 结茅修行,领众自给,保存佛法传承 |

| 菩提寺 | 黑龙江哈尔滨 | 1995-2000 | 创办佛学院,培养青年僧才 |

相关问答FAQs

问:东北慈敏法师的修行法门有何特点?

答:慈敏法师主张“禅净双修,定慧等持”,融合禅宗的直指人心与净土宗的持名念佛,他强调“在生活中参禅”,认为日常劳动、待人接物皆是修行道场,倡导“农禅并重”,要求僧众通过耕种培养定力,同时以《金刚经》的“无住生心”为心要,达到“烦恼即菩提”的境界,他注重经典学习与实修结合,常以《楞严经》《法华经》的义理引导信众明心见性,使修行既契理契机,又贴近生活。

问:慈敏法师如何践行“人间佛教”理念?

答:慈敏法师将佛法与现实生活紧密结合,践行“人间佛教”主要体现在两方面:一是社会服务,1985年发起“慈济功德会”,组织信众捐资助学、扶贫济困、援建希望学校,将“慈悲喜舍”落实为具体行动;二是弘法通俗化,他讲经不用深奥术语,而是以家常话阐释佛理,例如教导信众“工作尽心是持戒,待人宽厚是布施”,让佛法成为日常生活的指南,他认为“佛在世间求,不离世间觉”,主张通过改善人心净化社会,使佛法成为利益众生的现实力量。