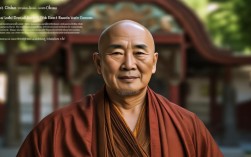

德明法师,俗名张明,1965年出生于江苏省南京市一个书香世家,自幼受家庭熏陶,饱读诗书,尤对儒释道经典怀有浓厚兴趣,1983年,于镇江金山寺礼上觉下贤法师剃度出家,法号德明,取“德被众生,明心见性”之意,出家后,法师严持戒律,精进修行,先后依止多位高僧大德参学,在佛学义理、禅修实践、文化传承等方面均有深厚造诣,成为当代佛教界兼具修行底蕴与文化素养的代表性人物之一。

出家与修行历程

德明法师的修行之路,以“解行并重、定慧等持”为根本宗旨,1985年,于南京栖霞寺受具足戒,后考入中国佛学院苏州灵岩山分院系统学习佛法,期间深入研习《大藏经》,兼通中观、唯识、天台、华严等宗义,并以禅宗为归旨,1989年毕业后,法师赴浙江普陀山法雨寺参学,担任知客僧,负责寺院日常事务管理,在此期间锻炼了慈悲利生、接引学人的能力。

1992年,德明法师闭关于九华山百岁宫,潜心参究“念佛者是谁”话头,三年后出关,心境豁然开朗,对“心佛众生,三无差别”的深义有了切身体悟,此后,他先后驻锡安徽九华山、江苏常州天宁寺、苏州寒山寺等名刹,历任知客、监院、首座等职,既重视丛林清规的传承,又注重适应现代社会弘法需求,提出“人间佛教”的生活化实践理念,主张“以出世心做入世事”,将佛法智慧融入日常生活的点点滴滴。

弘法事业与文化贡献

2000年起,德明法师开始专注于弘法利生事业,先后创办“德明佛学讲堂”“禅修中心”等平台,定期开设《金刚经》《心经》《六祖坛经》等经典讲座,以通俗易懂的语言阐释深奥佛理,吸引了众多信众与社会人士参与,他尤其注重对青年学子的引导,发起“青年佛学夏令营”,通过禅修、抄经、讲座、公益实践等形式,帮助年轻人在浮躁的时代中找到心灵的安宁与生命的方向。

在文化传承方面,法师致力于佛教经典与现代文化的融合创新,他主持编纂《中国禅宗语录选注》(上下册),对历代禅宗祖师的法语进行白话翻译与现代解读,为禅学研究提供了重要参考;他推动“佛教艺术进校园”,通过书法、绘画、音乐等艺术形式传播佛教文化,认为“艺术是佛法的无言说法”,能让更多人在美的熏陶中感受慈悲与智慧,法师还积极参与国际佛教文化交流,多次应邀赴东南亚、欧美等地讲学,促进中外佛教文化的对话与互鉴。

社会服务与慈善实践

德明法师秉持“慈悲济世”的佛教精神,长期投身于社会慈善事业,2008年汶川地震后,他发起“德明爱心基金”,组织信众捐款捐物,并亲自带队赴灾区开展心理疏导与灾后重建工作;2020年新冠疫情爆发期间,他带领寺院僧众及志愿者,为一线医护人员捐赠防护物资与生活用品,并开设“线上祈福共修”活动,为众生祈愿平安。

法师还特别关注弱势群体,在江苏、安徽等地捐建多所“德明希望小学”,资助贫困学生完成学业;定期组织“敬老爱老”活动,为孤寡老人送去温暖与关怀,他认为“慈善是佛教徒的实践修行”,通过具体的利他行为,践行“无缘大慈,同体大悲”的菩萨道精神。

现任职务与影响

德明法师担任苏州寒山寺方丈、中国佛教协会常务理事、江苏省佛教协会副会长、苏州市政协常委等职务,尽管身兼数职,他仍坚持每日早晚课诵、坐禅、诵经,保持个人修行的不辍,他常说:“弘法是家务,修行是本分,二者不可偏废。”在信众心中,德明法师是一位兼具智慧与慈悲的善知识,他以“简单、朴实、接地气”的弘法风格,让更多人感受到佛法的真实利益,也为当代佛教的现代化发展探索出了一条切实可行的道路。

以下是德明法师修行与弘法事业的重要时间节点概览:

| 时间 | 事件概要 | 地点/相关机构 |

|---|---|---|

| 1983年 | 于镇江金山寺出家,礼上觉下贤法师为师 | 镇江金山寺 |

| 1985年 | 于南京栖霞寺受具足戒 | 南京栖霞寺 |

| 1987-1989年 | 就读中国佛学院苏州灵岩山分院 | 苏州灵岩山分院 |

| 1992-1995年 | 闭关于九华山百岁宫 | 九华山百岁宫 |

| 2000年 | 创办“德明佛学讲堂” | 江苏常州 |

| 2008年 | 发起“德明爱心基金”,参与汶川救灾 | 四川汶川 |

| 2015年 | 担任苏州寒山寺方丈 | 苏州寒山寺 |

| 2020年 | 组织抗疫慈善与线上共修活动 | 苏州及全国多地 |

相关问答FAQs

问:德明法师的弘法理念是什么?这一理念如何体现在他的实践中?

答:德明法师的弘法理念核心是“人间佛教·生活禅”,主张“佛法在世间,不离世间觉”,认为佛法不应脱离现实生活,而应融入日常,解决现代人的心灵困惑,在实践中,他通过三个方面践行这一理念:一是将深奥的佛理转化为通俗易懂的语言,如在讲座中用“工作禅”“家庭禅”的概念,引导信众在职场、家庭中修习专注与慈悲;二是推动慈善公益,将佛法利他精神转化为具体的扶贫、助学、救灾等行动;三是创新弘法形式,如利用新媒体平台开设线上课程,让更多人便捷接触佛法,实现“随缘弘法,应机说法”。

问:德明法师如何看待佛教与现代科技、社会发展的关系?

答:德明法师认为,佛教教义与现代社会发展并不矛盾,反而可以相互促进,他指出,科技是工具,本质是中性的,关键在于使用者是否以慈悲心为出发点,互联网弘法能突破时空限制,让偏远地区的人也能闻到佛法,这是“方便法门”;但同时也需警惕过度依赖科技导致的心浮气躁,强调“科技越发达,越要回归内心的宁静”,在社会发展方面,他主张佛教应积极参与社会建设,通过道德教化、心理疏导、慈善服务等方式,为构建和谐社会贡献力量,但始终坚持“以戒为根,以慧为本”,不随波逐流,保持佛教的本怀与精神内核。