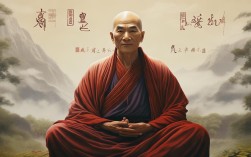

一城法师,俗名李明城,1965年生于江苏苏州,19岁于苏州寒山寺披剃出家,师从临济宗第四十八代传人净明长老,后入中国美术学院书法系研修,师从王冬龄、陈振濂等名家,以“禅书”创作闻名于世,被学界誉为“当代禅书艺术的革新者”,其书法将禅宗“明心见性”的修行智慧与传统笔墨精神相融,形成“静穆中见流动,简淡中寓深意”的独特风貌,作品兼具宗教的庄严与艺术的灵动,成为佛教文化传播与书法艺术创新的重要载体。

笔墨心迹:一城法师书法的艺术特质

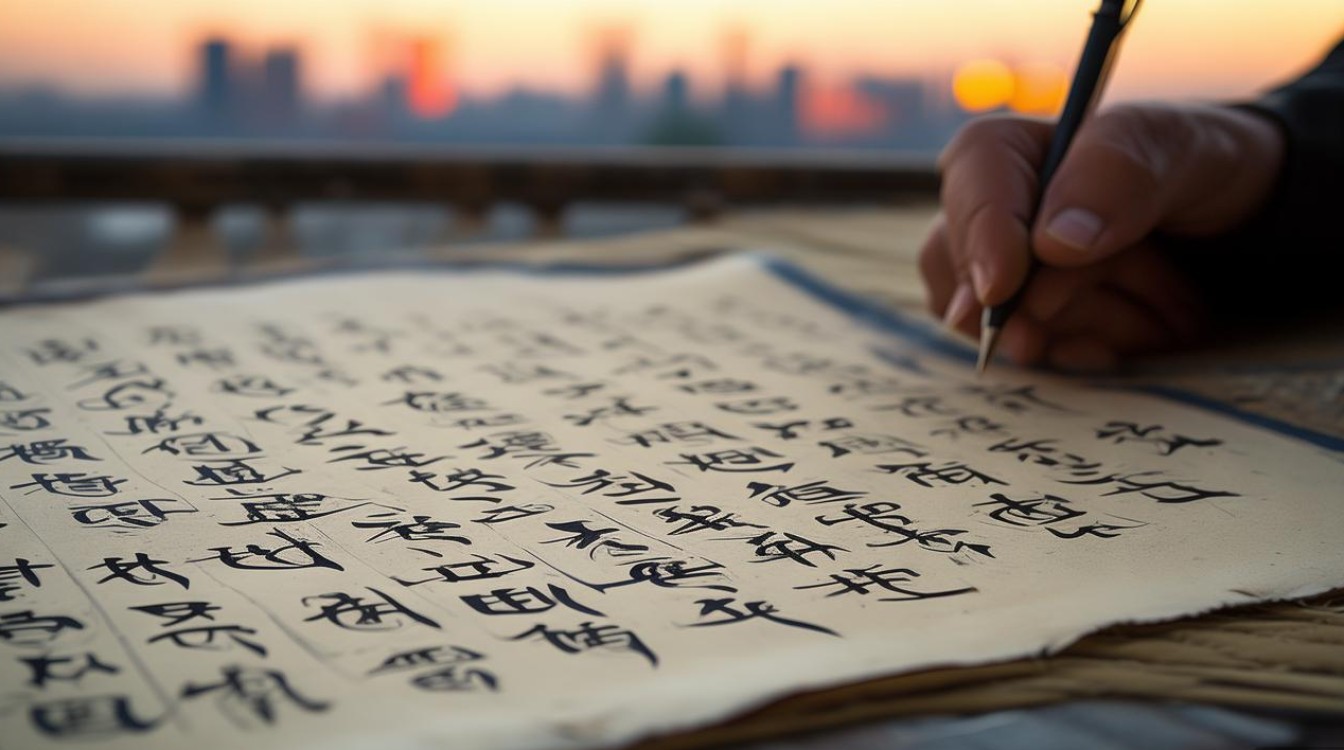

一城法师的书法,以“禅”为魂,以“书”为用,在笔墨间构建起“即心即佛”的精神世界,其艺术特质可从用笔、结体、意境三方面细察。

用笔:自然天成,刚柔相济

法师深谙“屋漏痕”“锥画沙”等传统笔法,却不受法度束缚,追求“无意于佳乃佳”的创作状态,其用笔以中锋为主,辅以侧锋取势,提按转折间藏锋与露锋交替,如书写《心经》“观自在菩萨”五字,“观”字起笔藏锋如禅定入静,行笔渐次铺毫似观照外境,至“萨”字收笔轻顿若返观内照,一气呵成中暗合“色即是空,空即是色”的禅理,枯笔处如“枯藤老树”,喻示万法无常;润笔处如“春雨润物”,象征慈悲喜舍,刚柔之间尽显笔墨的生命力。

结体:奇正相生,疏密有致

法师打破唐楷的严谨法度与行书的流畅定式,以“奇正相生”为结体原则,字形或疏可走马,如“云”字左右开张,留白处似云卷云舒;或密不透风,如“佛”字中宫收紧,笔画密集处如经卷罗列,这种疏密变化并非刻意设计,而是源于内心“无住生心”的状态——书写“空”字时,刻意放大左部“穴”框,右部“工”则收缩,形成“大空中有小实”的视觉张力,恰似“真空妙有”的禅宗境界。

意境:禅机蕴藉,心手双畅

法师书法的核心在于“字外之意”,其作品多书佛经偈语、禅诗警句,如“菩提本无树,明镜亦非台”“应无所住而生其心”,文字内容与笔墨形式相辅相成:书“无树”时,以枯笔飞白表现枝干的嶙峋,暗喻“执着即虚妄”;写“明镜”时,以圆润的笔触勾勒字形,象征“心镜本明”的本性,观者不仅可见笔墨之美,更能透过字形体悟“不立文字,直指人心”的禅机,这正是法师“以书载道”的创作追求。

融古铸今:一城法师书法的传承与创新

一城法师的书法并非无源之水,而是在传承中创新,在守正中开新。

传承:溯源传统,师法先贤

其书法远溯魏晋钟王的“自然天真”,近承弘一法师“朴拙圆满”的禅书风骨,弘一法师以“平淡、恬静、冲逸”为书风,一城法师则在此基础上融入碑学的雄强与帖学的灵动,如书写《六祖坛经》“不是风动,不是幡动,仁者心动”时,既有魏碑的方劲骨力,又有行书的流畅气韵,既弘一法师的“静穆”多了几分“生动”,更契合禅宗“活泼泼”的生命精神。

创新:融合时代,拓展边界

法师不拘泥于传统书写的范式,尝试将现代艺术的构成意识融入书法创作,其“少字数禅书”作品,如“禅”“悟”“空”等单字创作,通过字形的大小、墨色的浓淡、留白的处理,形成类似现代抽象画的视觉冲击;在章法上,借鉴日本“少字数书道”的简洁构图,却保留汉字的象形特质,如书写“禅”字时,将“示”字旁与“单”字部通过笔断意连,既保留汉字结构,又形成“禅”的视觉符号,让传统书法在当代语境中焕发新生。

艺以载道:一城法师书法的社会影响

一城法师的书法不仅是艺术创作,更是传播佛教文化、涵养社会心性的重要媒介。

文化传播:架起传统与现代的桥梁

其作品被寒山寺、灵隐寺、少林寺等名刹收藏,多次受邀在法国卢浮宫、日本东京国立博物馆等国际艺术场馆举办“禅意书法展”,向世界展现中国书法的禅意精神,出版的《一城法师书法集》《禅书与修行》等著作,既收录了经典作品,又阐释了“书法即修行”的理念,让更多人理解“笔墨是心性的流露”这一深层内涵。

修行实践:以书悟道的当代路径

法师提出“以书载道,以道润心”的理念,认为书法是“看得见的禅修”,他创办的“禅书研习班”,倡导“每日静书一刻钟”,通过专注书写收摄心神,培养觉知力,学员反馈,临摹其作品时,笔画的提按转折能帮助人放下杂念,进入“心手合一”的状态,这正是法师将书法从“艺术技巧”升华为“修行法门”的实践价值。

一城法师书法艺术特色解析

| 维度 | 特点 | 代表作品示例 |

|---|---|---|

| 用笔 | 屋漏痕笔法,刚柔并济 | 《心经》册页(小楷) |

| 结体 | 奇正相生,疏密有致 | 《六祖坛经》条幅(行书) |

| 章法 | 计白当黑,虚实相生 | 《春有百花》禅诗中堂(榜书) |

| 意境 | 禅意融通,心手双畅 | 《金刚经》“应无所住”四字屏 |

相关问答FAQs

问题1:一城法师书法中的“禅意”如何通过笔墨形式具体体现?

解答:一城法师书法的禅意主要体现在三个层面:一是用笔的“自然天成”,如“屋漏痕”“锥画沙”等笔法,避免刻意安排,追求如水流云行的自然状态,暗合禅宗“任运自然”的修行观;二是结体的“虚实相生”,通过字形疏密、留白的处理,营造“计白当黑”的意境,如“空”字的大量留白,象征“真空妙有”的禅理;三是内容的“以书载道”,书写的佛经偈语与笔墨形式统一,如“应无所住”的行书作品,笔势流动中体现“无所执著”的心态,观者在欣赏时不仅能感受书法美感,更能体悟其中禅机。

问题2:普通人若想通过一城法师的书法入门禅修,有哪些具体方法?

解答:普通人可从“观”“临”“悟”三步入手,第一步“观”,静心欣赏其作品,先看整体意境,感受字形大小、墨色浓淡带来的节奏感,再细看笔触,体会“屋漏痕”的含蓄与“锥画沙”的力度,在观照中收摄心神;第二步“临”,选择简单字帖如《心经》小楷,专注临摹,注意用笔的提按转折和结体的疏密变化,在临写过程中培养专注力,体会“一笔一画皆是修行”;第三步“悟”,结合书写内容,如临“菩提本无树”时,思考“无树”的禅意,将书法实践与内心观照结合,达到“以书悟道”的效果,不必追求技法完美,重在过程中的专注与觉察。