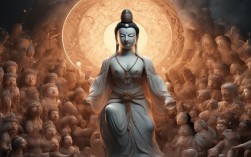

在佛教的璀璨星空中,地藏菩萨以其“地狱不空,誓不成佛;众生度尽,方证菩提”的宏深誓愿,成为众生心中最温暖的存在,不同于其他菩萨常以“大悲”“大智”示人,地藏菩萨更被亲切地称为“慈父”,这份“父爱”超越了血缘与时空,是对一切苦难众生的深沉守护、不舍救度与智慧引导,如大地般广博,如父母般慈悲。

地藏菩萨的“慈父”之名,首先源于其“如父守护”的根本大愿,在《地藏菩萨本愿经》中,地藏菩萨的前世曾是婆罗门女、光目女,为救度堕入恶道的母亲,发下度尽一切罪苦众生的弘誓;也曾是国王、长者,见众生沉沦,舍身护法,誓愿“令是罪苦众生,速得解脱,安隐涅槃”,这种“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的发心,恰如世间父母对子女的无私守护——父母宁可自己受苦,也要为孩子铺就平安之路;地藏菩萨则宁愿“久处地狱”,也不愿任何一个众生在恶道中受煎熬,他的愿力不是空洞的口号,而是融入生命骨髓的担当:如同父亲为家庭遮风挡雨,地藏菩萨以愿力之“地”,承载着一切众生的罪苦与迷茫,为众生撑起一片离苦得乐的希望天空。

这种“慈父”之爱,更体现在对“逆子”般的恶众的包容与不舍,世间父母对犯错的孩子,即便屡教不改,仍会含泪等待、耐心引导;地藏菩萨对造作恶业、堕入地狱的众生,亦怀有“不舍一人”的深悲,经中记载,地藏菩萨曾化身“光目女”,其母生前喜食鱼鳖,杀业深重,死后堕于恶道,光目女为救母亲,供养罗汉,得知母亲因功德得脱地狱,未来转为梵志,寿命百岁,却仍发愿:“愿我未来之世,成就佛道,劫数之中,有地狱名,其间众生,悉令解脱。”即便母亲已得短期安乐,他仍着眼长远,誓度一切罪苦众生——这份“不放弃任何一个”的执着,恰如父亲对“浪子”的呼唤:无论你走多远、错多深,家永远在,爱永远在,地藏菩萨的慈悲,正是对“恶道众生”这“迷途之子”的无尽等待,他以“地狱不空”的誓愿告诉众生:只要你肯回头,地狱亦可作归途。

地藏菩萨的“慈父”智慧,还在于其“如父教导”的善巧方便,父亲对子女的爱,不仅是物质上的供养,更是精神上的引导,教其明辨是非、行善止恶;地藏菩萨度化众生,亦以“因果教育”为核心,令众生知因识果,改过迁善。《地藏经》中,地藏菩萨反复强调“能作功德,至心恭敬,读诵是经”或“塑画地藏形像,乃至转读、供养、赞叹”,皆可令“罪障消灭、解脱忧苦”,这不是简单的“交易”,而是如父亲般教导子女:“种善因得善果,造恶业必遭恶报”,引导众生从“心”上断恶修善,从根本上离苦得乐,他还以“地狱变相”等苦相警醒众生,以“人天善道”的安乐果报激励众生,如同父亲既会严厉指出孩子的错误,也会耐心肯定孩子的进步——这种“恩威并施”的教导,正是慈悲与智慧的融合,帮助众生在迷茫中找到方向,在懈怠中生起精进。

为更直观展现地藏菩萨“慈父”特质的丰富内涵,以下通过经典故事与慈父体现的对应关系进行梳理:

| 经典故事 | 情节概要 | 慈父特质体现 |

|---|---|---|

| 婆罗门女救母 | 婆罗门女为救堕入地狱的母亲,变卖家产供养觉华定自在王佛,因诚心感应,于梦中得见母亲,知其因功德得脱,更发愿度尽地狱众生 | “不舍一子”的守护之爱:如父母为子女倾尽所有,不计回报 |

| 光目女救母 | 光目女的母亲死后堕恶道,光目女请罗汉入梦,得知母亲转生为婢女之子,寿命短促,遂发大誓愿:“愿我之母,永脱地狱,乃至菩提,不受诸苦”,并誓度一切罪苦众生 | “代子受苦”的牺牲之爱:如父母为子女承担后果,甘愿付出 |

| 地藏化身救度 | 地藏菩萨曾化身为婆罗门、长者、国王等,方便教化恶道众生,或以财布施,或以法布施,令其改过向善,脱离苦海 | “循循善诱”的教导之爱:如父母因材施教,用最适合的方式引导子女成长 |

地藏菩萨的“慈父”形象,之所以能在众生心中扎根,正是因为它超越了宗教的符号,成为人性中最深沉的慈悲的投射,在这个充满焦虑与迷茫的时代,我们或许都曾有过“迷失”的时刻——被业力束缚,被苦难逼迫,觉得前路无光,但地藏菩萨以“慈父”的身份告诉我们:无论你身处何种“地狱”(物质的困境、心灵的煎熬、罪业的果报),只要你能生起一念善心、发出一声求助,他的愿力便会如大地般托举你,如慈父般牵引你,他的“慈父之爱”,不是居高临下的施舍,而是与众生同在的陪伴;不是短暂的安慰,而是永恒的守护。

相关问答FAQs

Q1:地藏菩萨被称为“慈父”,与佛教中其他菩萨的慈悲有何不同?

A1:地藏菩萨的慈悲更侧重于“救度恶道众生”与“不舍一人”的深悲,观音菩萨以“大悲”著称,重在“寻声救苦”,对苦难众生即时拔苦;文殊菩萨以“大智”为要,重在引导众生开悟;弥勒菩萨以“欢喜”为相,重在教众生慈心待人,而地藏菩萨的“慈父”慈悲,以“地狱不空,誓不成佛”的愿力为核心,其特点是“长时守护”与“包容恶业”——如同父亲对“问题子女”的不放弃,即使众生堕入最恶道,他也愿意长久等待、耐心救度,这种慈悲更具“承担性”与“持久性”,是“众生度尽”的终极担当。

Q2:普通人如何向地藏菩萨学习“慈父”精神,在生活中践行慈悲?

A2:学习地藏菩萨的“慈父”精神,可从“守护、包容、教导”三方面入手:

- 守护之心:如父亲守护家庭,守护身边人的善念与平安,对家人多一分关怀,对弱者多一分援手,在他人需要时伸出援手,不冷漠、不退缩。

- 包容之德:如父亲包容子女的过错,对他人少一分苛责,多一分理解,面对他人的误解或伤害,不记仇、不报复,尝试以善意化解矛盾,给对方改过的机会。

- 教导之智:如父亲教导子女明辨是非,在日常生活中践行“因果教育”,通过自身的言行引导他人向善,比如劝人戒杀放生、孝亲尊师,或分享善知识,帮助他人树立正确的价值观,从根本上减少恶业的造作。

即便不能“度尽众生”,也能在自己的“方寸之地”种下慈悲的种子,让地藏菩萨的“慈父”精神在生活中流转。