在佛教的智慧体系中,“勇敢”并非世俗意义上对抗外力的无畏,而是面对内心烦恼、生死迷障时的坚定觉悟与慈悲担当,这种勇敢源于对生命实相的了悟,是“破我执、除无明”的勇猛精进,也是“上求佛道、下化众生”的悲愿践行,而作为佛教“身密”核心的手印,正是将这种内在勇敢外化为修行法门的重要载体——通过特定的手势沟通佛菩萨的愿力,在身、语、意的三密相应中,唤醒修行者本具的勇气与定力。

佛教所倡导的勇敢,首先是对治“心魔”的觉悟勇,佛陀在菩提树下面对“魔军”的诱惑与恐吓,并非以武力对抗,而是以“降伏其心”的定力破除无明,这种“知苦断集”的智慧之勇,是佛教勇敢的根本,是“难行能行”的担当勇,如地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的宏愿,面对众生的苦难与自身的修行障碍,以“我不入地狱谁入地狱”的悲愿,将勇猛心融入利他行,展现的是慈悲与智慧交融的勇敢,是“破邪显正”的智慧勇,面对外道邪说或内心的邪见,以正知正见为剑,斩断疑惑,如《维摩诘经》所言“游戏无畏”,于生死烦恼中自在无碍。

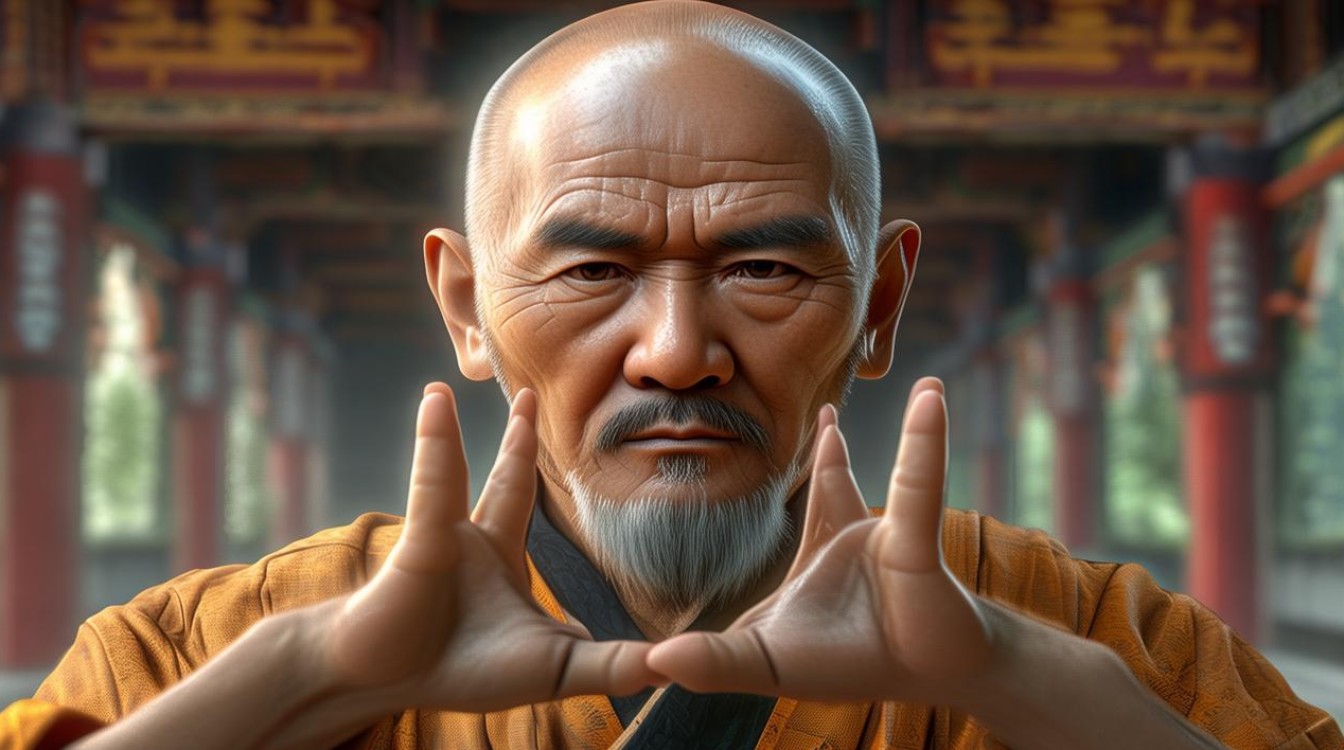

手印作为修行者与佛菩萨愿力连接的桥梁,其本质是通过手势的“身密”引导“意密”,在观想中激发内在的勇敢特质,佛教认为,身、语、意三密不可分割,特定的手印配合咒语与观想,能形成强大的能量场,帮助修行者转化心性。“无畏印”以右手掌心向外、五指上舒之姿,象征佛菩萨施予众生“远离一切恐怖”的愿力,修行者结此印时,不仅是在向外传递无畏,更是在提醒自己:面对烦恼时,当以“心无挂碍”的智慧破除恐惧,这是从“外施无畏”到“内生勇猛”的转化。

为进一步理解手印与勇敢的关联,以下列举几种相关手印的具体象征:

| 手印名称 | 手势描述 | 象征意义 | 与勇敢的关联 |

|---|---|---|---|

| 无畏印 | 右手掌心向外,五指向上伸直 | 施予众生无畏,远离恐惧 | 提醒修行者以智慧破除内心恐惧,面对烦恼时保持定力,是“破障之勇”的外化。 |

| 金刚印 | 双手交叉,拇指相触置于胸前 | 金刚不可摧,象征坚固菩提心 | 以“金刚心”对治无明,破除修行中的懈怠与障碍,展现“难行能行”的勇猛精进。 |

| 期克印 | 食指、中指伸直,拇指压无名指与小指 | 降伏魔障,破除外道邪见 | 以智慧之“箭”射破烦恼魔军,是“破邪显正”之勇的体现,帮助修行者坚定正念。 |

| 狮吼印 | 握拳,拇指压于食指根部 | 狮子吼震慑邪见,彰显佛法威猛 | 象征修行者勇敢宣扬正法,不畏外道诘难,以“狮子奋迅三昧”破除众生疑惑。 |

通过这些手印的修持,修行者得以将抽象的“勇敢”转化为具体的身心实践——在结印的专注中培养定力,在观想的意境中强化愿力,最终达到“外离相而内不乱”的勇敢境界,这种勇敢,不是鲁莽的冲动,而是觉悟后的从容担当,是佛教智慧赋予生命的真正力量。

FAQs

Q1:佛教中的勇敢与世俗所说的“勇敢”有何本质区别?

A:世俗勇敢多指向对抗外力、保护自身的无畏,而佛教勇敢源于对生命实相的了悟,核心是“破我执、除无明”的智慧勇与“利众生、担苦难”的悲愿勇,前者依赖外在条件,后者回归内心觉悟,前者可能伴随执着,后者则体现无我的自在。

Q2:普通人是否可以通过手印修行培养勇敢?需要注意什么?

A:可以,手印修行并非密宗专属,普通人通过了解手印象征意义(如无畏印的“破恐惧”),配合简单的手势与呼吸专注,即可在日常生活中培养定力与勇气,但需注意,手印需以正知正念为导,避免执着于“形式”,重点是通过手势引导心性转化,最终达到“心无畏”的境界。