佛教对生命的尊重是其核心教义之一,主张“众生平等,皆有佛性”,认为一切生命都经历轮回,且每个生命的存在都有其因果因缘,基于这一立场,佛教将堕胎视为严重的杀生行为,认为这种行为会切断众生的生命历程,造下深重的恶业,而民间常说的“堕胎讨债”,实则是佛教因果观的一种通俗化表达,并非指胎儿主动“报复”,而是强调行为背后必然伴随的业力果报,这种果报可能以多种形式显现,影响当事人乃至相关者的身心与命运。

从因果业力角度看,佛教认为“善恶业力如影随形,造业必受报”,堕胎行为中,胎儿因被中断生命,会产生强烈的嗔恨与痛苦,这种心识会形成“恶业种子”,存储在阿赖耶识(心识的仓库)中,未来因缘成熟时,这种种子可能成熟为果报,比如母亲或相关者可能遭遇健康问题、家庭失和、心理障碍,甚至在与子女相关的缘分中遇到障碍——这便是“讨债”的通俗理解,本质是业力自然运作的结果,而非主观的“复仇”,需要明确的是,佛教的因果并非简单的“一对一报复”,而是复杂业网交织的呈现,个体可能因过去世或今生的其他业力,共同导致当下的果报。

具体而言,堕胎的业力果报可能体现在多个层面,从身体健康看,部分女性堕胎后可能出现妇科疾病、情绪失调乃至身体虚弱,佛教认为这是杀生业力对身心系统的干扰;从心理层面,愧疚、焦虑、恐惧等情绪可能长期困扰当事人,形成“心债”;从家庭关系看,夫妻矛盾、子女缘浅等问题,也可能与业力牵绊有关,尤其需要注意的是,若堕胎后缺乏对生命的敬畏与忏悔,反而继续造作恶业(如邪淫、伤害他人),则会加重业力成熟的速度与强度。

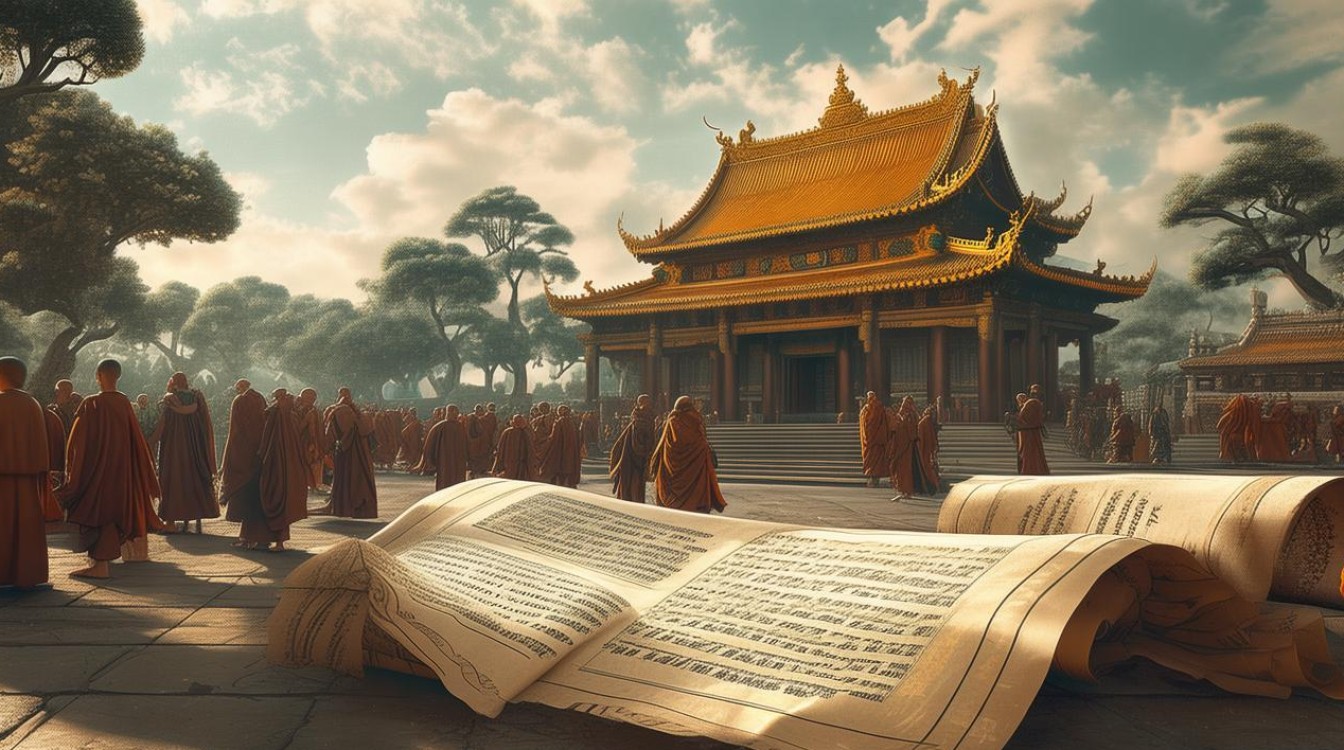

为化解堕胎带来的负面影响,佛教强调“忏悔”与“修行”并重,忏悔并非简单的口头道歉,而是“发露往罪、断恶修善、誓不复造”的完整过程:需真诚承认过错,对胎儿生起慈悲心,通过念佛、诵经、放生、布施等方式回向功德,帮助亡者离苦得乐,同时以善行对治恶业,念诵《地藏经》或阿弥陀佛名号,可借助佛力净化业障;放生生命则能培养慈悲心,弥补杀生之业,佛教鼓励当事人正视因果,将愧疚转化为行善的动力,在日常生活中践行不杀生、不邪淫等戒律,从根源上减少恶业滋生的土壤。

以下为堕胎业力果报与化解方法的简要对照:

| 果报层面 | 可能表现 | 化解方法 |

|---|---|---|

| 身体健康 | 妇科疾病、体虚、免疫力下降 | 忏悔、放生、持戒、念佛诵经 |

| 心理情绪 | 焦虑、愧疚、恐惧、失眠 | 修习慈悲观、心理咨询、行善安心 |

| 家庭关系 | 夫妻失和、子女缘浅、家庭矛盾 | 布施家庭功德、和合眷属修行 |

| 业力成熟 | 意外障碍、福报减退、缘分不顺 | 深忏悔、广行善、回向功德 |

相关问答FAQs

Q1:堕胎后一定会被“讨债”吗?果报是否无法避免?

A:佛教的因果是“缘起性空”的,业力虽不虚,但并非固定不变的宿命,若能真诚忏悔、断恶修善,通过修行改变心念与行为,可显著削弱乃至转化恶业果报,有人堕胎后积极行善、念佛,身心反而获得安宁,家庭关系也逐渐改善,这正是“转重罪为轻报”的体现,果报是否显现、显现程度如何,取决于后天的忏悔与修行力度。

Q2:佛教如何看待堕胎者的忏悔?普通人该如何有效化解业力?

A:佛教认为忏悔是净化业障的关键,其核心在于“四力”:追悔力(对恶业的深刻认知与愧疚)、对治力(通过念佛、诵经、行善等方式对治恶业)、遮止力(发誓不再造恶)、依止力(依靠佛菩萨的慈悲愿力),普通人可从以下步骤入手:真诚向胎儿忏悔,承认其生命价值;通过念诵《地藏经》《阿弥陀经》或持咒积累功德;将功德回向给被中断的生命,愿其脱离恶趣;在日常生活中践行慈悲,保护生命、利益他人,以善行巩固忏悔成果,重要的是持续坚持,而非一蹴而就。