佛教变文是唐代至宋初流行于中国民间的佛教通俗讲唱文学,是佛教传播本土化与民间文艺结合的产物,它以佛经故事为核心,融合民间说唱艺术,将深奥的教义转化为大众易于接受的叙事文本,在推动佛教普及、塑造民间信仰及促进俗文学发展等方面发挥了重要作用。

佛教变文的起源与背景

佛教自汉代传入中国后,为扩大影响力,需适应本土文化语境,魏晋南北朝时期,“唱导”制度兴起,僧侣通过“谈无常、说因果”吸引听众;唐代俗讲活动空前繁荣,寺院中设有“俗讲座”,僧侣以通俗语言演绎佛经,辅以图画(“变相”)增强感染力,变文正是这一过程的产物,其名称“变”源于“转变”,即“转变佛经为俗讲”,或指配合“变相”图的讲唱形式,敦煌遗存中的《目连变文》《降魔变文》等,即为现存典型文本。

佛教变文的艺术特点

佛教变文的艺术特色体现在语言、叙事与形式三方面:

语言通俗化:变文采用口语与韵文结合的“散韵相间”体,散文部分叙述情节,韵文(七言、五言或杂言)铺陈描写、抒发情感,如《伍子胥变文》中“子胥出逃”一段,散文交代事件,韵文渲染悲愤,贴近民众听觉习惯。

叙事戏剧化:变文注重情节冲突与人物塑造,常将佛经故事改编为“英雄叙事”或“家庭伦理剧”,如《目连变文》以“目连救母”为主线,增加地狱场景、母子对话等细节,强化“因果报应”的冲击力;而《降魔变文》通过六师外道与佛陀斗法的夸张情节,将佛理转化为具象化冲突,增强趣味性。

形式图文结合:变文讲唱时需配合“变相图”(即连环画式佛经插画),敦煌莫高窟的“变相图”与变文文本内容高度对应,如《王昭君变文》配图可清晰展现“昭君出塞”“胡汉和亲”等场景,形成“听—看”结合的沉浸式体验。

佛教变文的题材与内容

佛教变文的题材广泛,大致可分为三类:

一是佛经故事改编,将《法华经》《贤愚经》等中的经典叙事本土化,如《维摩诘经变文》以“维摩诘示疾”为主线,融入中国士大夫的生活场景,塑造“在家修行”的维摩形象,拉近与听众的距离。

二是高僧传记演义,以玄奘取经为题材的《大唐三藏取经诗话》虽非严格变文,但继承了变文“取经—降妖”的叙事框架,为后世《西游记》提供原型。

三是民间传说融合,变文常吸收中国本土故事元素,如《伍子胥变文》结合历史人物与民间传说,将伍子胥逃亡的经历与“冤魂复仇”的佛教观念结合,形成“历史—宗教”的双重叙事。

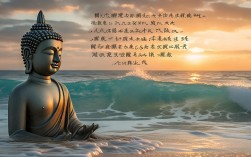

其核心主题始终围绕“因果轮回”“慈悲普渡”“善恶有报”,如《父母恩重经讲经文》强调父母恩重,劝诫孝道;《地狱变文》通过描绘刀山火海等场景,警示世人持戒修身。

佛教变文的影响与价值

佛教变文的意义远超宗教传播范畴:

在宗教层面,它使佛教从“士人佛学”走向“民间佛教”,通过故事化、情感化的表达,让“六道轮回”“因果报应”等观念深入大众,成为民间信仰的重要组成部分。

在文学层面,变文的散韵相间体、叙事结构及人物塑造方式,直接影响后世话本、章回小说,如《三国志平话》《水浒传》中“韵文+散文”的形式,与变文一脉相承;而“取经”“降魔”等题材的演变,更是俗文学史上的经典案例。

在文化层面,变文是唐代多元文化的缩影,它融合佛教、道教、儒家思想及民间艺术,反映唐宋时期社会生活、伦理观念与审美趣味,为研究古代民间文化提供了珍贵文本。

佛教变文题材代表作品简表

| 题材类型 | 代表作品 | |

|---|---|---|

| 因果报应类 | 《目连变文》 | 目连为救堕地狱的母亲,遍游地狱、天堂,最终依靠佛法超度亡魂,宣扬孝道与因果。 |

| 菩萨本生类 | 《降魔变文》 | 佛陀弟子舍利弗与六师外道斗法,以佛法神通降服妖魔,彰显佛法威严。 |

| 高僧事迹类 | 《玄奘取经诗话》 | 以玄奘西行取经为线索,融入“深沙神”“猴行者”等虚构角色,为《西游记》雏形。 |

| 历史演义类 | 《伍子胥变文》 | 伍子胥逃亡途中经历磨难,最终复仇雪恨,结合历史事件与民间“冤魂”信仰。 |

相关问答FAQs

Q1:佛教变文与敦煌变文是什么关系?

A:敦煌变文是佛教变文的重要遗存,特指1900年敦煌莫高窟藏经洞出土的唐代至宋初变文写本,由于敦煌地处丝绸之路要冲,这些写文保存了变文的原始形态,是研究佛教变文最核心的文献,但佛教变文的概念更广,除敦煌遗存外,宋代以后仍有类似讲唱文本(如《大唐三藏取经诗话》),敦煌变文”是“佛教变文”的子集,特指敦煌出土的部分。

Q2:佛教变文对后世文学有哪些具体影响?

A:佛教变文的影响主要体现在三方面:一是叙事形式上,其“散文叙事+韵文抒情”的结构被话本、戏曲继承,如《三国演义》中“诗曰”的韵文段落;二是题材拓展上,“取经”“降魔”等母题成为后世文学经典原型,《西游记》中的孙悟空形象即脱胎于变文中的“猴行者”;三是语言风格上,变文的白话化表达推动了中国文学从“雅言”向“俗语”的转变,为宋元市民文学奠定语言基础。