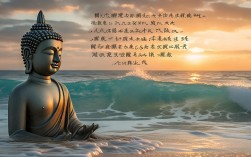

佛教经典中,以“梦”为喻阐释诸法空性的思想贯穿始终,《大梦经》(或称《梦经》)虽非主流三藏经典,但其“如梦观”核心与《金刚经》“一切有为法,如梦幻泡影”、《楞严经》“当知梦中幻相,即是无明根本”一脉相承,是佛教对生命实相的重要开示,该经以“众生皆在梦中,唯有觉者醒”为总纲,通过剖析梦境与世间的相似性,引导修行者超越无明,证悟真如。

经中言,梦境由心识攀缘六尘而生,如人日有所思夜有所梦,众生则因无明熏习,执着于“我”与“我所”,将心识变现的幻境当作真实,如同梦中不知是梦,众生亦不知身处大梦之中,故轮回不息,百年人生,梦中经历生老病死、爱恨嗔痴,醒后方知虚妄;众生在三界中,贪恋财色名利,却不知皆是心识幻化,恰如百年大梦,唯有觉者观破梦境,方能解脱。

为阐明“世间如梦”,经中以“长梦喻”对比梦境与世间现象,如下表所示:

| 梦境特征 | 世间对应 | 佛法阐释 |

|---|---|---|

| 梦中人物非实,唯心所现 | 众生执着“我”,有五蕴和合之身 | “我”为五蕴假名,无独立自性,如梦中“我”般虚妄 |

| 梦中情境无常,刹那生灭 | 世事变迁、生老病死 | 诸法因缘生,刹那不住,如梦境乍现即逝 |

| 梦中苦乐真实,醒后皆空 | 世间感受苦乐,执着即生烦恼 | 受皆苦,乐亦苦(坏苦),如梦中喜忧醒后消散 |

| 醒时梦影消,知梦是幻 | 证悟后轮回止,见真如本性 | 破无明,转迷为觉,如梦醒知空,不再执着 |

修行破梦,需从“觉悟梦之虚妄”与“觉醒梦之根本”入手,前者观照世间如梦,对名利、情爱等减少执着,如《坛经》言“本来无一物,何处惹尘埃”;后者观照能梦之心,了知心性本空,如《心经》“色不异空,空不异色”,当心识清净,不再攀缘外境,便能如梦醒般,超越生死轮回,证悟“不生不灭,不垢不净”的真如境界。

FAQs

-

问:《大梦经》是否属于佛教核心经典?与其他经典有何关联?

答:《大梦经》未列入汉传佛教《大藏经》或南传三藏,但其核心思想与《金刚经》《楞严经》《坛经》等高度一致,是“如梦观”的通俗阐释,佛教经典常以“梦”为喻,强调“色即是空,空即是色”,《大梦经》可视为对这一思想的具象化开示,帮助修行者理解“世间如梦,应无所住而生其心”。 -

问:普通人如何通过“如梦观”在生活中实践?

答:日常可从“观梦”与“观心”入手:睡前观照梦境虚妄,醒后反思梦中执着与醒后执着的相似性;日间遇事时,观照“此事在十年、百年后是否仍如梦中情境般重要”,减少对名利得失的执着,核心是培养“不二心”,知梦中梦外皆幻,唯有觉性真实,逐步放下对“实有”的执着,心境自然安宁。