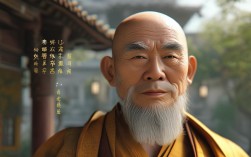

慧律法师作为当代影响深远的佛教导师,其弘法风格以契理契机、直指人心著称,始终强调修行需从根本处着手,将深奥的佛法义理融入日常生活的实践,他常说:“佛法不是学问,是生命的觉醒。”在他看来,真正的修行并非远离尘世,而是在红尘中炼心,在每一个起心动念处观照自性,以下从修行基石、心性调伏、智慧开启、慈悲实践四个维度,详细阐释慧律法师对修行者的核心要求,并以表格归纳关键要点,最后附上常见问题解答,为有志于修学者提供清晰指引。

修行的基础在于“持戒”,这是慧律法师反复强调的根本,他认为,戒律如同航船的舵,若无戒摄心,修行便如无舵之舟,极易在烦恼的波涛中迷失,持戒并非压抑人性,而是通过“止持”(戒除恶业)与“作持”(积极行善)的双重规范,让身心安稳,为定慧增长奠定土壤,持守五戒中的“不杀生”,不仅是断绝杀戮的行为,更要培养对众生的慈悲心;“不妄语”则要求言语真实,从源头上断除欺骗与绮语,让心口相应,慧律法师特别指出,持戒的“戒相”需灵活理解,核心是“护心”——不令心念染贪嗔痴,而非机械地执着于形式,为救急而开许的“开缘”,正是体现戒律“慈悲为本”的精神,若一味死守条文,反而可能落入“戒禁取见”的误区。

在心性调伏上,慧律法师主张“观照当下”,以“念起即觉,觉之即无”的功夫降伏妄念,他认为,众生的痛苦源于“攀缘心”——对过去追悔、对未来忧虑,唯独不在当下安住,他常以“如人饮水,冷暖自知”比喻观照的重要性:当贪念生起时,不跟随、不批判,只是单纯地觉察“哦,这是贪念”;当嗔心涌动时,同样以旁观者的身份观照“哦,这是嗔心”,如此反复练习,妄念如浮云般生灭,而心如虚空,不被扰动,他特别强调“历事炼心”,即在日常工作与人际交往中修心:被人误解时,观照“嗔心起”而安住;遇到顺境时,观照“贪心起”而觉知,真正的修行人,不是在佛堂里打坐时的平静,而是在烦恼现前时依然能保持觉知的清醒。

智慧的开启,离不开“闻思修”三慧的次第第进,慧律法师认为,闻法是“种善根”,需以恭敬心听经闻教,树立正知见;思法是“灌溉善根”,对所闻义理反复思维,如“择法觉支”般去伪存真;修法是“收获果实”,将思维所得落实到心行,通过禅观体证空性,他常以“地图与行走”为喻:闻法如同获得地图,思法是研究路线,修法则是亲自踏上旅程,唯有三者结合,才能从“知解”走向“实证”,他特别警惕“口头禅”的陷阱——虽能滔滔不绝讲经说法,却不在心行上落实,如同“说食数宝”,终究与解脱无缘,他鼓励修行人每天抽出时间“止观双运”:以止(专注一境)凝心,以观(慧观心性)破惑,逐渐体证“诸法因缘生,诸法因缘灭”的缘起法,最终明心见性,彻悟自性本具的佛性。

慈悲的实践,是慧律法师对修行者的终极要求,他指出,佛法的核心是“慈悲”,而慈悲的起点是“同体大悲”——了知一切众生与自己本为一体,苦乐相连,他常说:“修行不是为了自己了脱,而是为了帮助众生离苦得乐。”这种慈悲并非抽象的概念,而是体现在日常生活中的“四摄”:布施(给予物质与精神帮助)、爱语(说柔软语、爱语)、利行(做利益众生的事)、同事(与众生同甘共苦),对家人多一份耐心,是“慈悲”;对陌生人伸出援手,是“慈悲”;甚至对伤害自己的人,也以“无缘大慈,同体大悲”的心包容,慧律法师特别强调“慈悲需有智慧”,若没有智慧的摄持,慈悲可能变成“溺爱”或“滥情”,比如对恶人的纵容,反而可能助长其恶行,真正的慈悲是“智慧与悲力双运”,既能拔众生苦,亦能引导众生向善。

为更直观呈现慧律法师修行核心要点,以下以表格形式归纳关键内容:

| 修行方向 | 核心方法 | 实践意义 |

|---|---|---|

| 持戒 | 止持恶业、作持善行 | 安稳身心,为定慧增长奠基 |

| 观心 | 念起即觉、觉之即无 | 降伏妄念,让心如虚空不被扰动 |

| 闻思修 | 听经闻教、思维义理、落实心行 | 从知解走向实证,体证空性 |

| 慈悲 | 四摄法(布施、爱语、利行、同事) | 拔众生苦,与众生同体大悲 |

相关问答FAQs

问1:修行中妄念纷飞,总是无法专注观照,该怎么办?

慧律法师开示:妄念如浮云,天空如本心,云来云去,天空从未改变,观照妄念时,不必刻意“断除妄念”,只需“知道妄念来了”——就像看到天上的云,知道“这是云”,不跟随、不评判,妄念自然会消散,初学者可先从“数息”或“念佛”入手,借助一句佛号或呼吸的专注,让心慢慢安定;待心稍定后,再转而观照“谁在念佛?”“谁在数息?”,逐步体认能观所观的空性,关键在于“持续练习”,妄念多时,正是用功的好机会,生欢喜心而非烦恼心,久而久之,念起即觉的功夫自然成熟。

问2:日常工作繁忙,如何平衡修行与生活,避免“修行是修行,生活是生活”的割裂感?

慧律法师强调:修行与生活本是一体,所谓“烦恼即菩提,生死即涅槃”,工作时,专注尽责是“持戒”(不偷懒、不敷衍),待人接物时,心怀慈悲是“利他”,遇到挫折时,观照“无常”是“智慧”,面对顺境时,了知“缘起”是“觉悟”,不必刻意安排“修行时间”,把每一个当下都当作道场:吃饭时知道“我在吃饭”,走路时知道“我在走路”,说话时知道“我在说话”——这就是“活在当下”的修行,若能将佛法义理融入生活,工作越忙碌,反而越能锻炼心力,所谓“大隐隐于市”,真正的修行人,红尘即是道场,生活就是修行。