佛教中的“所住”一词,既指向物质层面的修行居所,也蕴含精神层面的心灵安住,是佛教修行体系中的重要概念,从佛陀时代的简陋栖身之所,到后世恢弘的寺院丛林,再到内心的正念安住,“所住”的形态随时代演变,但其核心始终指向“离苦得乐”的修行目标,体现了佛教“依住而解脱”的智慧。

物质之“所住”:从自然栖身到道场庄严

佛教的“所住”最早源于佛陀及其弟子的修行需求,在佛教创立初期,僧团遵循“日中一食,树下一宿”的戒律,居所极为简陋,据《四分律》记载,佛陀常带领弟子“住阿兰若”,“阿兰若”意为“寂静处”,多指远离城镇的森林、树下、山洞或石窟,这种居所选择并非苦行,而是为了远离世俗干扰,契合“少欲知足”的修行原则,佛陀在菩提树下入定七日,证悟无上正觉;在鹿野苑初转法轮时,弟子们居住在简陋的茅棚中,以草为席、以石为枕,形成了最早的僧团“所住”形态。

随着佛教发展,信众供养逐渐增多,僧团开始拥有固定的修行道场,部派佛教时期,“伽蓝”(寺院)成为重要的“所住”形式,如印度那烂陀寺、祇园精舍等,不仅是僧侣居住的场所,更发展为集修行、讲学、译经于一体的综合性佛教中心,中国佛教传入后,“寺院”与本土建筑文化融合,形成了独特的丛林制度,唐代百丈怀海禅师创立《百丈清规》,明确寺院“所住”的功能分区:佛殿供奉诸佛,象征“佛住”;法堂讲经说法,象征“法住”;僧房供僧侣安修,象征“僧住”;此外还有库房(管理)、厨房(饮食)等,形成“伽蓝七堂”的布局,使寺院成为“三宝”住持的圣地。

不同类型的“所住”各有侧重:若“茅蓬”多隐于山林,适合个人静修;“兰若”通常为小型独修处,远离喧嚣;“丛林”则规模宏大,强调僧团和合共修;都市寺院虽处红尘,却以“庄严国土,利乐有情”为宗旨,成为接引众生的道场,这些物质“所住”虽形态各异,但本质均为修行者“借假修真”的工具,正如《维摩诘经》所言“心净则国土净”,外在环境是否清净,取决于内心的修行程度。

精神之“所住”:从依住三宝到心无所住

佛教更强调“所住”的精神内核——即内心的“安住”,佛陀曾说:“自依止,法依止,莫异依止。”(《杂阿含经》)修行者当以“法”为究竟所住,而非执着于外在物质,这种精神“所住”可分为三个层次:

其一,依住三宝,确立信仰根基。 “三宝”(佛、法、僧)是佛教修行的根本所依,佛为导师,指引解脱方向;法为药方,对治众生烦恼;僧为伴侣,护持修行道业,初学者需先“依住”三宝,通过皈依建立信仰,如同航船依靠灯塔与罗盘,方能于烦恼大海中找到方向,佛陀在世时,弟子们“皈依佛、皈依法、皈依僧”,以佛陀为精神所住;佛陀涅槃后,则以“法住世”为慰藉,《大般涅槃经》载:“佛涅槃后,以法为身,法住世间,即佛住世。”

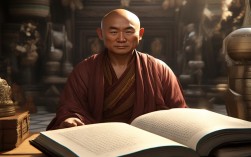

其二,安住正念,守护当下心念。 大乘佛教尤其重视“心无所住”的修行。《金刚经》云:“应无所住而生其心。”“无所住”并非否定“所住”,而是不执着于一切外在境界(如名利、得失、苦乐),安住”于正念——即对当下身、受、心、法的觉察,禅宗二祖慧可向达摩祖师求安心,祖师曰:“将心来,与汝安。”慧可良久曰:“觅心了不可得。”祖师曰:“我与汝安心竟。”(《坛经》)此公案揭示:真正的“所住”是心无所住,当烦恼心息灭,当下即是安心之处,修行者通过修习“止观”(止息散乱、观察实相),让心念安住于呼吸、佛号或真理,如如不动,不为外境所转。

其三,安住慈悲,践行菩萨道。 大乘佛教的“所住”最终指向“利乐有情”,菩萨虽“安住”于涅槃寂静,却“不舍众生”,以慈悲心为所住,在世间度化众生。《华严经》中“菩萨清凉月,常游毕竟空,众生心垢净,菩提影现中”,说明菩萨虽安住空性,却因众生清净而现前慈悲,这种“所住”超越了个人解脱,将“自利”与“利他”融为一体,正如地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的大愿,其“所住”是众生苦难的道场。

“所住”的修行意义:借假修真,心能转境

无论是物质“所住”还是精神“所住”,其本质均为修行“借假修真”的方便,物质“所住”为修行提供外在环境,帮助远离诱惑;精神“所住”则直指内心,通过“安住”而降伏烦恼,若执着于物质“所住”,如过分追求寺院华丽、环境寂静,反而会增长贪着;若只谈“心无所住”而放弃修行道场,则易陷入空谈,失去增上缘。

佛教强调“心能转物,物随心转”,佛陀在世时,虽住简陋的竹林精舍,却因内心证悟真理而“常寂光中”;后世高僧虽处都市,却能“烦恼即菩提”,在红尘中修行,可见,“所住”是否清净,关键在于心是否清净。《阿含经》中记载,舍利弗在阿那律陀的茅蓬外赞叹:“此房虽小,而甚安隐。”阿那律陀答:“心无所住,处处安隐。”这正说明:真正的“所住”不在外境,而在内心的觉悟程度。

不同历史时期佛教“所住”形态对比

| 历史时期 | 主要“所住”形式 | 特点与意义 |

|---|---|---|

| 早期佛教 | 阿兰若(树下、石窟) | 远离尘嚣,少欲知足,契合头陀苦行精神,利于专注修行。 |

| 部派佛教时期 | 伽蓝(精舍、寺院) | 信众供养,固定道场,集居住、讲学、译经于一体,成为三宝住持中心。 |

| 大乘佛教时期 | 丛林、茅蓬、兰若 | 丛林强调僧团和共修,茅蓬/兰若适合个人静修,兼顾出世与入世的修行需求。 |

| 现代佛教 | 都市寺院、佛学院、网络道场 | 适应现代生活,都市寺院接引众生,佛学院培养僧才,网络道场打破时空限制。 |

相关问答FAQs

问:佛教修行是否必须远离尘世,居住在山林寺院中?

答:并非必须,佛教“所住”的核心是“心净”,而非环境清净,佛陀在世时,既有住山林的修行者,也有住舍卫城的居士;《维摩诘经》中维摩诘居士虽处都市,却“心净国土净”,成为在尘出尘的典范,现代修行者可选择寺院共修,也可在日常生活中“安住”正念——工作时专注敬业,生活中慈悲待人,内心保持寂静,便是“人间佛教”的实践,关键不在于居住何处,而在于是否以“法”为依,不执着于外境。

问:“应无所住而生其心”中的“无所住”与“所住”是否矛盾?

答:不矛盾。“无所住”是破除对一切外境(物质、感受、心念)的执着,“所住”是修行过程中需要安住的对象(如正念、慈悲、真理),二者是“破”与“立”的关系:先破除“执着于相”的错误所住(如执着于财富、地位、苦乐),再安住于“无住之住”——即不执着任何境界却又能清晰觉察当下的“正念”,正如《坛经》所言“外离相为禅,内不乱为定”,“无所住”是心不执着,“生其心”是生起觉悟的慈悲心,二者统一于修行的全过程。