寺庙里的供奉,从来不是冰冷的塑像与缭绕的香火,而是一个个鲜活的故事在时光里的沉淀,每一尊佛像前,或许都藏着一段尘缘;每一缕香烟中,或许都裹着一份祈愿,这些故事或关乎神佛的慈悲,或关乎凡人的坚守,或关乎因果的轮回,像散落在时光长河里的珍珠,串联起寺庙的温度与信仰的力量。

在江南水乡的一座古寺里,供奉着一尊笑眯眯的“布袋和尚”像,传说这尊像的原型是晚年的契此和尚,他身材肥胖,常背着布袋四处化缘,言语疯癫却总能道破天机,有一年夏天,当地大旱,田地龟裂,村民们跪在龙王庙前求了三天三夜,连一滴雨都没下,契此和尚恰好化缘至此,见状便把布袋往地上一铺,躺在里面呼呼大睡,村民气不过,说他不敬神明,他却笑着说:“龙王在睡觉,你们吵醒他,他可不高兴。”正说着,天上飘来一朵乌云,紧接着“哗啦”一声下起了大雨,村民这才发现,契此和尚的布袋里不知何时竟藏了一片荷叶,雨水落在荷叶上,又顺着叶尖均匀地洒向田地,后来契此和尚圆寂时,口中留下了一偈:“行也布袋,坐也布袋,放下布袋,立地自在。”人们这才明白,他不是疯癫,而是用最朴素的智慧点化众生——所谓祈求,不如先放下内心的焦躁;所谓神明,或许就在自己的包容与豁达里,如今寺里的僧人每天都会给布袋和尚的像掸掸灰,笑着说:“师父,您看,这布袋里的‘自在’,我们至今还没学会呢。”

在四川峨眉山的金顶,供奉着一尊普贤菩萨的骑象像,象背上的莲花宝座里,总有一束新鲜的野花,这束花的故事,要从三十年前说起,当时寺庙里有个小沙弥,每天凌晨都会去后山采花,说要给菩萨“添颜色”,住持问他:“菩萨本无相,何必执着于花?”小沙弥眨眨眼说:“菩萨看着花,心里是不是会开心?就像我给师父端茶,师父笑了,我就觉得茶特别甜。”后来小沙弥得了重病,临走前嘱托师兄每天去后山采一种叫“峨眉雪莲”的花,说那是他第一次看到菩萨像时,在石缝里发现的,小小的花,却从石头缝里钻出来,像菩萨在对他笑,寺里的僧人依旧每天换上新鲜的野花,他们说:“这花不是给菩萨看的,是给那个小沙弥看的——他让我们知道,信仰不是宏大的叙事,而是把心里的温暖,一点点捧给所爱的一切。”

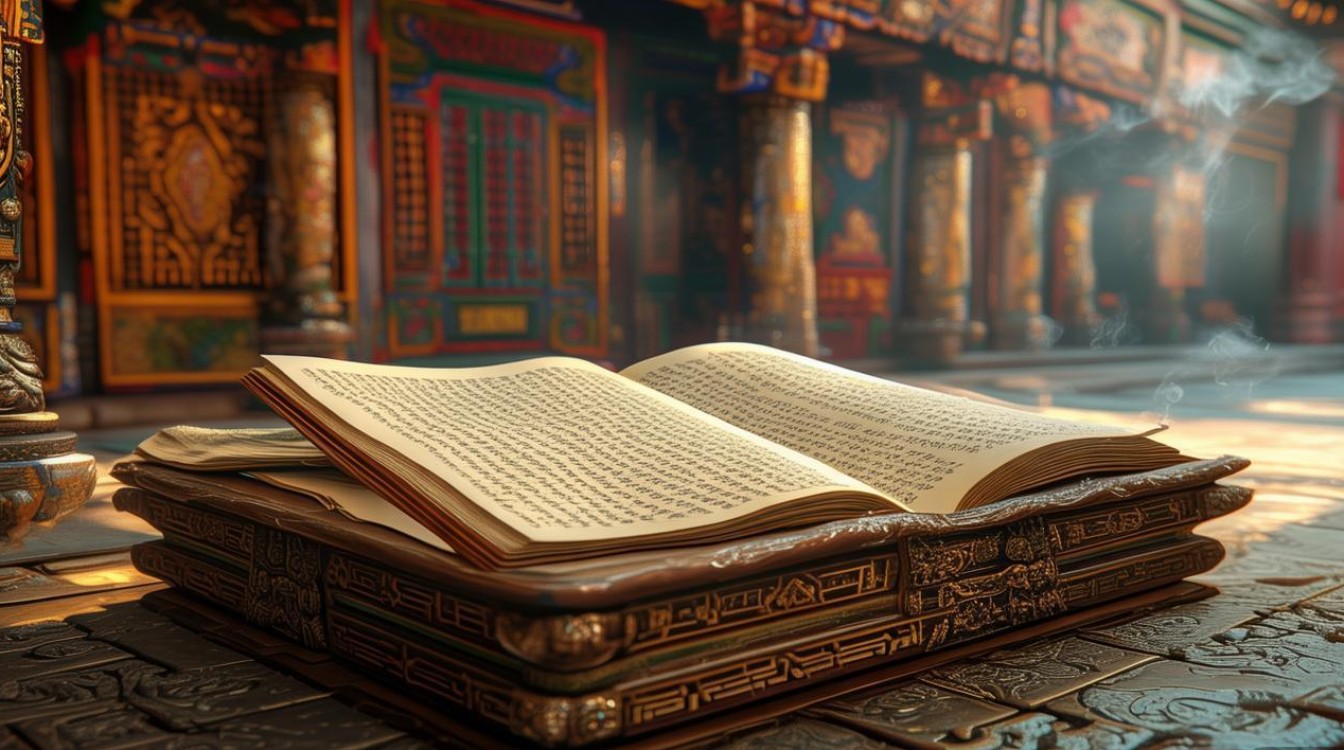

在西安的大慈恩寺,玄奘法师译经堂的供桌上,摆着一支磨得发亮的毛笔和一叠泛黄的经书,这支笔的故事,关乎“坚持”二字,玄奘法师西行取经时,在沙漠中迷路,水袋被打翻,差点渴死,恍惚间,他梦见一位金身罗汉对他说:“只要心诚,笔尖能生莲。”醒来后,他凭着最后一丝力气走到了绿洲,后来历经十七年,带回六百五十七部经书,翻译时,他每天只睡四个时辰,这支笔陪他写秃了一百多支毛笔,有次弟子见他手抖,劝他休息,他说:“经书里藏着众生疾苦,我多写一个字,众生就少一分迷惘。”这支笔的笔尖已经磨平,但墨痕仿佛还在纸上流淌,诉说着“宁可西行而死,决不东归而生”的决绝——所谓信仰,或许就是在无数个想放弃的瞬间,又多撑了一刻的勇气。

这些故事,像寺庙里的木鱼声,一声声敲在信众的心上,它们告诉我们:供奉的从来不是神佛,而是人心中的善念与坚守;祈求的从来不是奇迹,而是面对生活的勇气与智慧,就像寺里的老和尚常说的:“香火旺不旺,不在于供品多丰盛,而在于故事能不能传下去——只要有人记得,那些关于慈悲、关于坚持、关于温暖的故事,寺庙就永远活着。”

故事类型与核心信息表

| 故事类型 | 核心人物 | 关键情节 | 文化寓意 |

|---|---|---|---|

| 禅宗公案 | 契此(布袋和尚) | 化缘遇旱,以布袋引雨,留下“放下自在”偈 | 信仰在于豁达,放下即得自在 |

| 僧人日常 | 小沙弥 | 每日为菩萨采花,诠释“心中有爱则万物甜” | 信仰在细微处,温暖是永恒的信仰 |

| 历史高僧 | 玄奘 | 西行取经,译经时笔尖生莲,十七年未懈怠 | 坚持是信仰的底色,度人先度己 |

FAQs

问:寺庙里的供奉故事都是真实的吗?

答:这些故事有的是历史记载(如玄奘取经),有的是民间传说(如布袋和尚),有的是僧人口耳相传的轶事(如小沙弥采花),真实性并非关键,其核心是传递价值观——比如布袋和尚的“放下”、小沙弥的“温暖”、玄奘的“坚持”,这些精神内核才是信仰的“真实”,它跨越时空,给予人力量。

问:普通人如何从寺庙供奉故事中获得启发?

答:不必执着于“神佛显灵”的奇迹,而应关注故事中的人性光辉,比如学习布袋和尚的豁达,不因小事焦虑;像小沙弥那样,用微小行动传递温暖;效仿玄奘的坚持,在目标面前不轻言放弃,信仰的终极意义,是让这些故事里的品质融入生活,让自己成为“自己的光”。