韦陀菩萨作为佛教中重要的护法神,在汉传佛教信仰体系中占据着特殊地位,其形象既融合了佛教护法的威严,又蕴含着独特的文化审美,韦陀菩萨长得”,需要从经典记载、造像艺术、文化象征等多个维度进行细致解读,其形象并非随意塑造,而是承载着深厚的宗教意涵与美学内涵。

经典记载中的形象原型

韦陀菩萨,又称韦陀天、韦天将军,源于印度婆罗门教,后被佛教吸纳为护法神,在佛教经典中,关于其形象的描述多与“童子相”“武将相”相关。《大宝积经》中提及韦陀菩萨“身量殊胜,面如满月,目若青莲,头戴宝冠,身披甲胄,手持金刚杵”,既显菩萨的庄严清净,又具护法的威猛气势,而在《陀罗尼集经》中,进一步描述其“面作童子形,身著天衣,足覆莲花”,暗示其虽为护法,却兼具菩萨的慈悲与童子的纯真,这种“威猛与慈悲并存”的特质,成为后世造像的核心依据。

造像艺术中的外貌特征

汉传佛教寺院中的韦陀菩萨造像,多被塑造为青年武将形象,其外貌细节经过历代工匠的提炼,形成相对固定的范式,具体可从面部、服饰、法器、姿态等方面展开。

(一)面部:庄严与慈悲的平衡

韦陀菩萨的面容通常呈现“青年相”,年龄约在二十至三十岁之间,面部饱满圆润,额头宽阔,象征福慧双足,眉毛细长如弯月,眉尾略向上扬,既显英武,又不失柔和;眼睛多呈“丹凤眼”或“柳叶眼”,眼睑微垂,目光下视,既有威严的凝视感,又含慈悲的俯视之态,仿佛时刻护佑众生,鼻梁高挺而鼻翼饱满,唇线清晰,嘴角常带一丝若有若无的微笑,这种“微笑”并非世俗的喜悦,而是“降伏外道、护持正法”的自信与从容,体现“以威猛护法,以慈悲度人”的双重特质。

部分造像中,其额头或眉间可能带有“白毫相”,即一小撮白毛,象征超越凡夫的智慧;也有造像在其头顶雕刻“五佛冠”,代表统领护法、护持佛法的地位。

(二)服饰:甲胄与天衣的融合

韦陀菩萨的服饰以“武将甲胄”为基础,但细节上融入佛教“天衣”的飘逸感,形成“铠甲庄严,天衣轻盈”的独特风格,其上身多穿“胸甲”,以金属质感为主,甲片呈鱼鳞状或方格状,边缘刻有云纹、龙纹等吉祥纹饰,象征护法的坚固与威严;肩部多配“披肩”,或为皮质护肩,或为丝绸质地的云肩,边缘缀有流苏,增添动态美感。

下身常着“战裙”,长度及膝,裙摆呈波浪状,或雕刻莲花纹、宝相花纹,既体现武将的英武,又暗合佛教“清净无染”的象征,部分造像中,其腰间束“玉带”,悬挂剑、铃等物,剑象征“智慧之剑”,能断烦恼;铃象征“说法之声”,能警醒众生。

值得注意的是,韦陀菩萨的服饰虽以甲胄为主,但整体色彩并非暗沉,而是以金色、红色、蓝色为主,金色象征“佛性光明”,红色代表“勇猛护法”,蓝色寓意“清凉智慧”,色彩的搭配既突出护法的威严,又传递佛教的庄严与神圣。

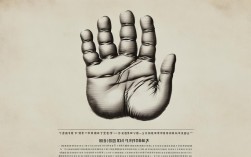

(三)法器:金刚杵的象征意义

金刚杵是韦陀菩萨最具代表性的法器,其形状、握持方式均蕴含深刻宗教寓意,金刚杵又称“降魔杵”,由金刚(钻石)制成,象征“坚不可摧的智慧”,能破除一切烦恼、邪见与障碍,在造像中,金刚杵的握持方式主要有三种,对应不同的寺院等级与教义传承,具体如下:

| 握持姿势 | 杵的位置 | 象征意义 | 常见寺院类型 |

|---|---|---|---|

| 杵地式 | 金刚杵直立拄于地面 | 表示该寺为“接待寺”,广纳四方僧侣,供其食宿,象征“护持僧团,接引众生” | 禅宗寺院、十方丛林 |

| 扛肩式 | 金刚杵横扛于左肩 | 表示该寺为“教寺”,以讲经说法为主,象征“弘扬佛法,教化众生” | 天台宗、贤首宗等教下寺院 |

| 合十式 | 双手合十,金刚杵置于臂弯 | 表示该寺为“禅寺”,以禅修为主,象征“定慧等持,心无外驰” | 曹洞宗、临济宗等禅宗寺院 |

部分造像中韦陀菩萨左手还持“宝珠”或“莲花”,宝珠象征“智慧光明”,莲花象征“清净无染”,进一步丰富其“护法”与“度生”的双重职能。

(四)姿态:威猛与静定的统一

韦陀菩萨的造像姿态多为“站姿”,身姿挺拔如松,重心稳定,体现护法的坚定与可靠,其双脚通常一前一后,前脚微屈,后脚蹬直,呈“丁字步”或“弓步”,既显武将的英武,又保持菩萨的静定。

手臂动作丰富多样:或手持金刚杵自然垂放,或双手合十于胸前,或左手结印、右手杵地,不同的手势对应不同的护法场景,当面对外道侵扰时,其姿态可能更为威猛,眼神锐利,金刚杵高举,象征“降伏外道”;而在护持僧团时,则可能面带微笑,双手合十,象征“护持正法”。

部分造像中,韦陀菩萨脚下会踩“恶鬼”或“邪魔”,这些恶鬼呈匍匐状,表情痛苦,象征“降伏烦恼、破除邪见”,但韦陀菩萨的表情并非凶恶,而是平静中带着慈悲,体现“以威猛相行慈悲事”的佛教精神。

文化象征与信仰内涵

韦陀菩萨的形象并非单纯的“神像”,而是佛教“护法”理念与汉文化审美的结合体,其外貌特征背后蕴含着丰富的文化象征。

“武将形象”体现了佛教“护法”的实用需求,佛教传入中国后,为适应本土文化,将印度护法神“韦陀天”塑造为符合中国审美的武将,既能让信众产生亲近感,又能通过威猛形象震慑邪魔,护持寺院安宁。

“童子相”与“慈悲微笑”传递了佛教“慈悲为怀”的核心思想,护法虽需威猛,但本质仍是菩萨,需以慈悲心度化众生,而非单纯以暴力镇压,这种“外威内慈”的形象,恰是佛教“悲智双运”的体现。

服饰与法器的细节象征,如金色佛光、莲花清净、金刚杵破魔等,均指向佛教“破除无明、成就菩提”的根本目标,让信众在瞻仰造像时,不仅能感受到护法的威严,更能体悟佛法的智慧与慈悲。

相关问答FAQs

Q1:韦陀菩萨和韦天将军是同一位神吗?

A:是的,韦陀菩萨与韦天将军是同一位护法神的不同称呼。“韦陀”是其梵名“Skanda”的音译,也作“韦驮”;“天”表示其属于“天部”护法神;“将军”则是汉传佛教根据其武将形象赋予的尊称,在佛教信仰中,三者均指代护持佛法、护佑僧团的护法神,无本质区别。

Q2:为什么不同寺院中韦陀菩萨手持金刚杵的姿势不同?

A:不同寺院中韦陀菩萨手持金刚杵的姿势差异,主要源于佛教宗派的传承与寺院功能的划分,如前文所述,杵地式(拄地)象征“接待寺”,广纳僧侣;扛肩式(扛肩)象征“教寺”,重讲经说法;合十式(合十)象征“禅寺”,主禅修实践,这种差异不仅是造像风格的区别,更体现了佛教不同宗派对“护法”职能的侧重,是汉传佛教“教观双行、禅净共修”文化特色的反映。