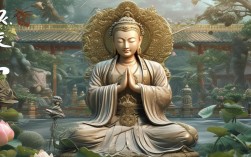

在许多人的信仰实践中,“拜菩萨”是一种表达虔诚、寻求心灵慰藉的方式,而“钱”在这一过程中往往以香火钱、功德钱、香油钱等形式出现,这些钱的背后,既有宗教信仰的文化逻辑,也承载着信徒的精神需求与社会功能,需要理性看待其意义与价值。

从形式上看,“拜菩萨的钱”并非单一的金钱交易,而是信徒与信仰之间的情感连接媒介,常见的包括寺庙功德箱里的随喜捐赠、购买香烛供品的费用、参与法事的随礼等,这些钱的数额多寡,往往取决于信徒的个人经济能力与发心诚念,而非固定的“价格”,有人会根据“心意”放入十元、百元,也有人以千元万元表达对菩萨的感恩;有人购买普通香烛,也有人选择精致供品——这些选择没有高低之分,本质都是对信仰对象的尊重与自身祈愿的物化表达。

从用途上看,这些钱的去向通常具有明确的公益性,而非个人牟利,以汉传佛教寺庙为例,香火钱主要用于三个方面:一是维持日常宗教活动,如早晚课诵、法会举办、僧众生活等,确保宗教场所的正常运转;二是维护与修缮寺庙建筑、文物及环境,许多古寺的保存依赖历代信徒的捐赠,比如西安大雁塔、杭州灵隐寺的修缮,都离不开香火钱的积累;三是开展慈善公益,如助学、扶贫、救灾、养老等,很多寺庙会设立慈善基金,将信徒的捐赠转化为社会服务,福建莆田广化寺多年来资助贫困学生,四川成都文殊院定期组织社区义诊,这些实践都让“拜菩萨的钱”超越了个人祈福,成为社会互助的力量。

从文化心理层面看,信徒捐赠金钱的行为,本质是对“因果”“福报”等观念的实践,在传统文化中,“布施”被视为积累功德的方式,而金钱布施(财布施)是其中之一,信徒希望通过捐赠表达对菩萨的感恩,或祈求平安、健康、顺遂,这种心理并非简单的“交易”,而是对“善有善报”的信仰实践,以及对未知力量的敬畏,参与捐赠也让信徒获得心理安慰,在忙碌的生活中找到精神寄托,感受到“有所依靠”的安全感。

也需要警惕“拜菩萨的钱”可能存在的误区,有人将金钱多寡与“灵验程度”挂钩,认为花钱越多越容易得到菩萨保佑,这种观念容易将信仰异化为“金钱崇拜”,背离了信仰的本质,各大宗教都强调“心诚则灵”,佛教讲“诸法因缘生”,道教重“积德行善”,核心都是倡导内心的虔诚与善行,而非金钱的堆砌,若将金钱视为“通行证”,忽视自身的道德修养与责任担当,反而可能陷入迷信的误区。

部分宗教场所若过度商业化,将“拜菩萨”包装成“消费项目”,诱导信徒高价购买“开光物品”“祈福套餐”,则不仅违背了宗教的慈悲精神,也损害了信仰的纯粹性,对此,相关部门与宗教团体应加强引导,规范捐赠管理,公开资金用途,让“拜菩萨的钱”真正回归公益本质,成为信仰与社会的良性纽带。

“拜菩萨的钱”是信仰文化的一部分,其意义在于连接信徒与信仰、个人与社会,关键在于以何种心态对待:若心怀虔诚,用于公益,便能成为传递善意、延续文化的载体;若执着于金钱交易,则可能偏离信仰的本真,真正的信仰,从来不在金钱的多寡,而在内心的良善与对生命的敬畏。

相关问答FAQs

Q1:拜菩萨必须花钱吗?不花钱是不是就不虔诚?

A1:并非必须花钱,拜菩萨的核心是内心的虔诚与善念,金钱只是辅助表达信仰的方式之一,宗教教义中更重视“心诚”,比如佛教强调“福田靠心耕”,道教提倡“道法自然”,只要怀有恭敬心、行善念,即使不花钱,同样能得到菩萨的护佑,相反,若仅以金钱衡量虔诚,反而可能陷入迷信的误区。

Q2:香火钱是不是越多越灵验?如何判断捐赠是否合理?

A2:香火钱的多少与“灵验”无关。“灵验”更多源于信徒的善行与诚心,而非金钱数额,判断捐赠是否合理,可参考三点:一是量力而行,不影响基本生活;二是了解去向,选择公开透明、用于公益的寺庙或机构;三是端正发心,以感恩、行善为目的,而非攀比或“交易”,真正的“灵验”,是内心的安宁与对他人的帮助。