在老龄化社会的背景下,越来越多老年人选择走出家庭,在寺庙中担任义工,将晚年生活融入服务与奉献之中,这一现象不仅反映了当代老人对精神追求的渴望,更展现了他们“老有所为”的生命价值,老人去寺庙做义工,并非简单的“帮忙”,而是一种集精神寄托、社交连接、价值实现于一体的生活方式,其背后既有个人需求的驱动,也有社会文化的深层动因。

老人选择寺庙义工的内在驱动力

老年人退休后,生活节奏从忙碌转为空闲,容易产生孤独感或价值感缺失,寺庙作为兼具宗教文化属性与社区功能的场所,恰好为老人提供了多维度的满足。

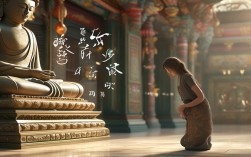

精神层面,许多老人在经历人生起伏后,对“心灵安宁”有更深的渴望,寺庙的清幽环境、晨钟暮鼓的仪式感,以及“慈悲”“利他”的教义,能帮助他们在纷繁世事中找到内心的平静,参与义工服务的过程,如诵经、洒扫、接待香客,本身也是一种修行,让老人在“付出”中获得精神充实。

社交层面,寺庙义工团队多为同龄人或志同道合者,共同的兴趣目标(如传统文化、公益服务)打破了家庭生活的封闭,老人们一起分工协作、交流心得,不仅缓解了孤独,还建立了新的社交圈,形成“老伙伴”般的情感支持。

价值层面,退休后脱离工作岗位,部分老人会感到“被需要”的缺失,在寺庙做义工,无论是为香客指引路线、准备斋饭,还是参与法会布置,每一件小事都能让他们感受到“自己仍有用”,这种被认可的感觉是晚年心理健康的重要支撑。

寺庙义工的具体工作内容:多样性与适配性

老人在寺庙的义工工作并非“一刀切”,而是根据身体状况、技能特长进行分工,兼顾“力所能及”与“发挥所长”,以下为常见工作类型的梳理:

| 工作类别 | 具体任务 | 适合人群 |

|---|---|---|

| 日常维护类 | 殿堂清扫、庭院绿化、香烛整理、斋堂帮厨(如择菜、洗碗) | 体力较好、行动灵活的老人 |

| 法会服务类 | 引导香客入座、分发经书、法会用品准备、秩序维护 | 细心耐心、熟悉流程的老人 |

| 文化传播类 | 为游客讲解寺庙历史、传统文化(如书法、茶道)、整理经书典籍 | 有文化底蕴、表达能力强的老人 |

| 关怀服务类 | 照顾来寺祈福的老人(如搀扶、倒水)、倾听香客烦恼(非宗教引导)、参与公益义诊 | 善解人意、有亲和力的老人 |

| 后勤保障类 | 义工食堂管理、物资登记、活动摄影记录 | 细心严谨、有条理的老人 |

70岁的张阿姨擅长书法,每周会在寺庙的“文化角”免费为游客写“福”字,既传承了传统文化,也收获了无数感谢;65岁的李叔叔腿脚不便,便负责整理经书,将泛黄的典籍分类编号,他说“摸着这些老书,就像和过去对话”,这些工作看似平凡,却让老人在“被需要”中找到了生命的锚点。

义工生活的价值:个人、寺庙与社会的多赢

对老人而言,寺庙义工生活是“积极老龄化”的生动实践,研究表明,参与志愿服务的老年人,其抑郁发生率更低,认知能力下降速度更慢,在寺庙的集体环境中,规律的作息(如早课、劳动)替代了退休后的散漫,身体活动量增加;与不同年龄层的香客交流(如年轻人请教问题、孩童好奇提问),也让老人保持对社会的新鲜感。

对寺庙而言,老人的加入是“温暖的力量”,他们以“过来人”的耐心对待香客,用质朴的语言传递善意,让寺庙不仅是宗教场所,更成为“心灵港湾”,老义工对传统文化的理解(如礼仪、习俗)能帮助寺庙更好地传承文化,避免仪式流于形式。

对社会而言,这一现象为老龄化问题提供了新思路,当老人从“被照顾者”转变为“服务者”,不仅减轻了家庭与社会养老的压力,更树立了“老有所为”的榜样,寺庙义工群体中的互助文化(如年轻义工帮老人搬物资,老人帮年轻人解心结),也促进了代际融合,传递了“奉献、友爱、互助”的社会价值观。

挑战与应对:让义工之路更顺畅

尽管寺庙义工多为自愿,但也面临一些现实问题,部分老人因体力不支强行承担重活,可能导致身体不适;或因对寺庙规则不熟悉,与香客、其他义工产生误解,对此,许多寺庙已形成应对机制:合理分工,根据老人健康状况分配任务,如体力活由年轻义工承担,老人负责轻便工作;定期培训,开展礼仪沟通、安全知识讲座,帮助老人适应角色;人文关怀,义工团队建立“结对帮扶”制度,关注老人的情绪变化,及时沟通疏导。

相关问答FAQs

Q1:老人去寺庙做义工需要具备什么条件吗?

A:寺庙义工通常没有硬性门槛,核心是“发心利他”的意愿,身体方面,会根据工作内容评估,如重体力活(如搬物资)需确认老人能胜任;信仰方面,不强制要求皈依,尊重寺庙的宗教氛围即可,更重要的是老人有服务热情和时间精力,能遵守寺庙的规章制度(如保持安静、不私收香火钱)。

Q2:寺庙义工会影响老人的日常生活吗?比如家庭关系?

A:合理规划下,义工生活不会影响日常生活,多数寺庙义工每周服务2-3次,每次3-4小时,时间灵活,不会占用家庭陪伴时间,相反,许多老人通过义工服务心态更积极,与家人沟通时更有耐心,反而改善了家庭关系,若遇到家庭事务冲突,也可与义工团队协调调整排班,实现“服务”与“生活”的平衡。