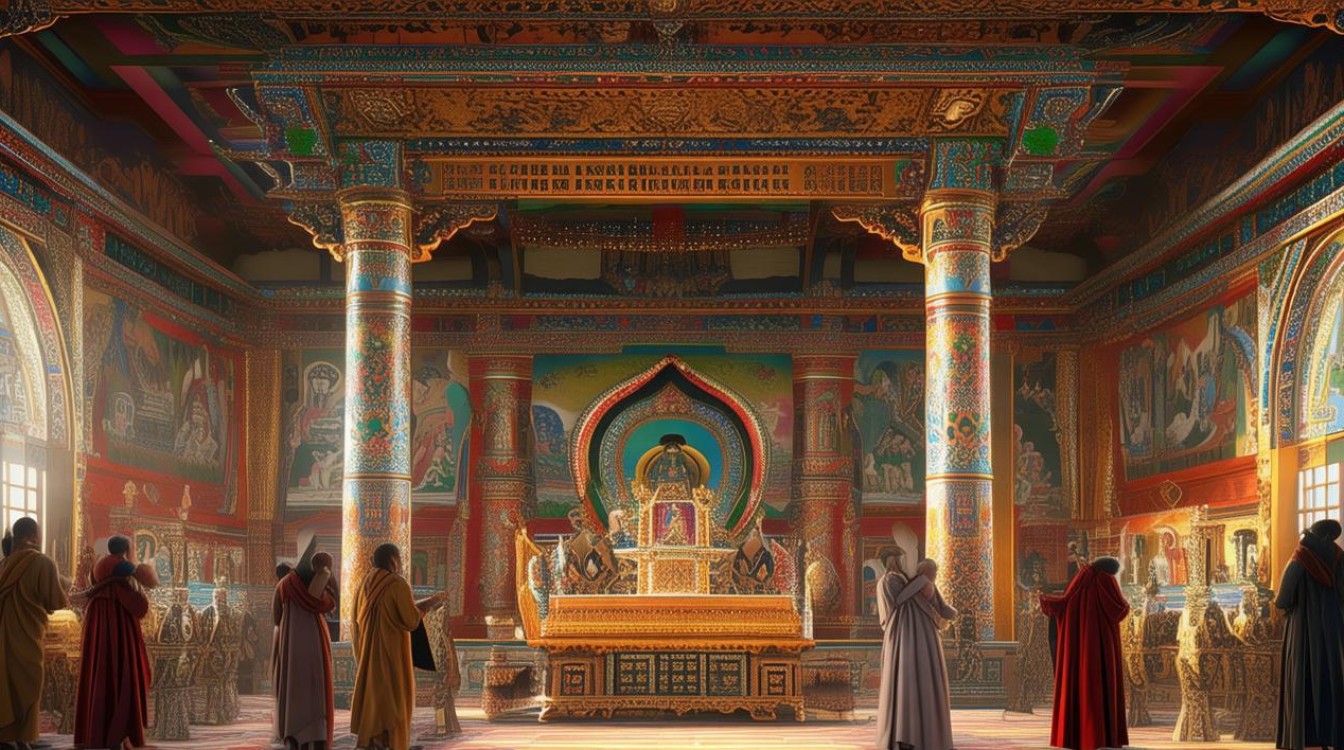

藏传佛教寺庙开光,藏语称“囊廓”(ནང་ཁུལ),意为“内部加持”,是藏传佛教寺庙建成后或重大佛像法器落成时举行的核心宗教仪式,这一仪式不仅赋予寺庙及宗教器物以“灵性”与“宗教属性”,更是连接信仰、传承文化、凝聚社群的重要载体,承载着藏族人民对宇宙秩序、精神信仰与生命价值的深刻理解。

历史渊源与文化内核

藏传佛教寺庙开光的源头可追溯至吐蕃时期,莲花生大师入藏弘法时,为融合苯教信仰与佛教教义,将苯教的“神灵崇拜”转化为佛教的“护法神体系”,并形成了一套以“加持”“净化”“赋灵”为核心的仪轨,随着佛教在藏地的本土化,开光仪式逐渐制度化,融入了藏传佛教显密修行的精髓——既强调“空性”的智慧观照,也重视“缘起”的实践应用,成为“悲智双运”的宗教实践典范,不同教派(如宁玛派、格鲁派、噶举派)在仪轨细节上略有差异,但核心均围绕“以佛力加持众生,以信仰净化心灵”展开,体现了藏传佛教“人间佛教”的实践特质。

开光仪式的核心流程

藏传佛教寺庙开光是一场历时数日、严谨复杂的宗教活动,需严格遵循传承仪轨,通常分为“准备”“正行”“后续”三个阶段,每个环节均蕴含深密的宗教象征意义。

准备阶段:净化与积资

- 择日与净坛:依据藏历选择黄道吉日(通常避开“黑月”与“凶日”),由高僧通过占卜确定具体日期,仪式前3天,僧团需对寺庙进行全面清洁,以“烟供”(焚烧柏枝、糌粑等)净化空间,驱除负面能量,象征“烦恼清净”。

- 供品筹备:供品是“供养三宝”(佛、法、僧)的外在体现,需精心准备:

- 内供:青稞、酥油、糌粑、奶制品等,象征“丰饶与供养”;

- 外供:鲜花、水果、香烛、宝瓶(内装五谷、七宝、经咒),象征“美好与圆满”;

- 密供:金刚杵、铃铛、曼陀罗(坛城),象征“智慧与方便”。

- 诵经积资:僧团提前诵《开光仪轨经》《般若经》等经典,为仪式积累功德,祈请佛菩萨护法降临。

正行阶段:加持与赋灵

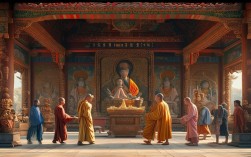

此为仪式核心,通常由金刚上师(具格活佛或高僧)主持,僧团与信众共同参与,核心环节包括:

| 环节 | 内容与象征意义 |

|---|---|

| 迎请圣众 | 上师诵经迎请佛菩萨(如释迦牟尼、文殊菩萨)、护法神(如格萨尔王、马头明王),通过“观想”将圣众请入坛城,象征“佛力住世”。 |

| 沐浴净化 | 用甘露水(掺入藏红花、檀香等)洒净佛像/寺庙,象征“洗除无明尘垢”,赋予“清净自性”。 |

| 装藏 | 将经书、圣物(如舍利、咒轮)装入佛像或寺庙地宫、梁柱,象征“法身住内”,体现“佛在心中”的内涵。 |

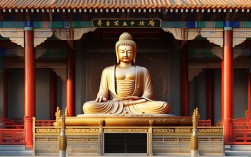

| 开光点睛 | 上师用金汁或朱砂为佛像“点睛”(先右后左,象征“智慧与慈悲”),同时持诵“嗡阿吽”真言,象征“佛眼开,众生醒”,赋予器物“接引众生”的宗教功能。 |

| 回向功德 | 将仪式功德回向给一切众生,祈愿“世界和平、众生离苦”,体现“大乘佛教”的利他精神。 |

后续阶段:延续与传承

仪式结束后,寺庙会举行为期3-7天的“法会”,僧团继续诵经祈福,信众可参与“转经”“磕长头”等修行活动,领取加持品(如哈达、护身符),寺庙需将开光过程记录在《寺庙志》中,确保仪轨的传承性与权威性。

参与人员与角色分工

一场完整的开光仪式需多方协作,各角色均承担不可替代的宗教功能:

| 角色 | 职责 |

|---|---|

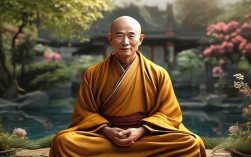

| 金刚上师 | 仪式总主持人,需具备“灌顶资格”与“证悟功德”,负责核心仪轨(如点睛、持咒),象征“佛力与传承的桥梁”。 |

| 僧团 | 负责诵经、唱诵、护法,通过集体修行增强仪式能量,象征“僧伽和合”的力量。 |

| 信众 | 参与供养、诵经、祈福,以“信心”为缘起,与佛菩萨感应道交,象征“众生是信仰的根本”。 |

| 地方代表 | 包括头人、长者,负责协调场地、物资,体现“宗教与世俗社会的融合”。 |

文化意义与现代价值

藏传佛教寺庙开光不仅是宗教仪式,更是藏族文化的“活态载体”:

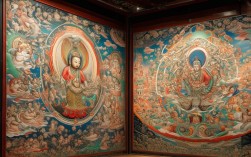

- 文化传承:仪轨中的唐卡绘制、法器制作、诵经调式等,均承载着藏族传统艺术与哲学思想;

- 社会凝聚:仪式吸引信众参与,强化社区认同,传递“慈悲、平等、和谐”的价值观;

- 现代启示:在快节奏的现代生活中,开光仪式提醒人们关注“精神净化”与“心灵回归”,为个体提供安身立命的精神坐标。

相关FAQs

Q1:藏传佛教寺庙开光是否需要“开光师”?普通人能否参与?

A:开光仪式必须由具格的金刚上师主持,因其需通过“灌顶”获得传承资格,并具备“证悟功德”,才能与佛菩萨建立“感应道交”的通道,普通人可参与供养、诵经等外围环节,但核心仪轨(如点睛、装藏)需由上师完成,这体现了“传承”与“修证”的统一,是藏传佛教“续部传承”的核心要求。

Q2:开光后的佛像寺庙是否“有灵”?如何正确理解“灵性”?

A:藏传佛教认为,“灵性”并非物体本身具有的“神秘力量”,而是“众生信心”与“佛菩萨悲力”的“缘起和合”,开光是通过仪轨“触发”这种缘起——当信众以恭敬心面对佛像时,自身的“清净心”与佛菩萨的“悲力”相应,从而获得内心的安宁与加持。“灵性”的本质是“心性的觉醒”,而非对外在“加持物”的依赖。