转运菩萨图像是中国民间信仰中重要的文化符号,承载着人们对美好生活的向往、对困境的慰藉以及对命运的积极调适,这类图像通常以佛教菩萨为原型,融合了中国传统文化中的吉祥寓意与民间实用信仰,在历史长河中逐渐形成了丰富的视觉体系和精神内涵。

转运菩萨图像的起源与信仰背景

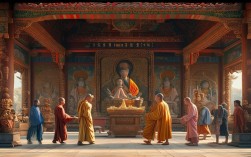

转运菩萨图像的根源可追溯至佛教的传入与中国化,佛教中的菩萨本为“觉悟有情”的存在,以慈悲为怀,普度众生,随着佛教在中国的传播,菩萨形象逐渐与本土信仰需求结合,衍生出“转运”“消灾”“祈福”等实用功能,观音菩萨从最初的“救苦救难”象征,被赋予了送子、治病、助人转运等多重职能;弥勒菩萨因“大肚能容,笑口常开”的形象,成为欢喜包容、化解厄运的代表,这种转化反映了民间信仰“以人为本”的特质——人们将菩萨视为可亲近、可求助的精神力量,通过图像将抽象的“佛理”转化为具体的“护佑”,形成“见像如见菩萨,心生安宁”的心理暗示。

常见转运菩萨图像类型及象征意义

转运菩萨图像种类繁多,不同菩萨的形象、法器、场景均对应着特定的转运寓意,以下为几种典型类型及其核心内涵:

| 菩萨名称 | 形象特征 | 转运寓意 | 经典场景举例 |

|---|---|---|---|

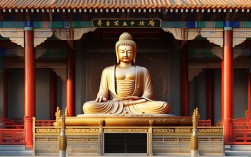

| 观音菩萨 | 手持净瓶柳枝,坐莲花台 | 慈悲救苦,逢凶化吉 | 风雨中渡船、施药救人 |

| 弥勒菩萨 | 大肚笑颜,手持布袋 | 包容欢喜,消灾解难 | 背布袋化缘,孩童围绕嬉戏 |

| 地藏菩萨 | 锡杖宝珠,坐莲花或地狱 | 超度亡灵,消业积福 | 救拔地狱众生,劝人向善 |

| 文殊菩萨 | 智慧剑,坐青狮 | 开启智慧,学业顺利 | 手持经书,童子捧砚 |

| 普贤菩萨 | 如意,骑白象 | 践行愿力,事业有成 | 登山场景,手持莲花 |

以观音菩萨为例,其“转运”功能体现在多个层面:净瓶中的甘露象征“滋润万物,化解干戈”,柳枝寓意“拂去尘埃,净化心灵”,而“观世音”的名号本身即含“观察世间声音”之意,暗喻菩萨能听到众生苦难,及时“转运”,弥勒菩萨的“布袋”又称“乾坤袋”,象征“包容福祸,转化厄运”,其笑容则传递“境随心转”的智慧——心态豁达,困境自然可转为顺境。

转运菩萨图像的文化内涵与艺术表达

转运菩萨图像不仅是信仰载体,更是文化融合与艺术创新的结晶,其文化内涵体现在三方面:

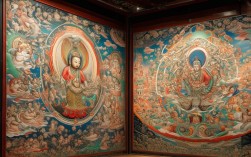

一是儒释道三教融合,佛教的因果报应与儒家的“仁者爱人”、道家的“道法自然”结合,使图像既有“诸恶莫作,众善奉行”的伦理教化,也有“天人合一”的和谐理念,地藏菩萨“地狱不空,誓不成佛”的誓愿,与儒家“孝道”文化呼应,强调“度人先度己”的责任感。

二是民间实用信仰的具象化,人们将抽象的“转运”需求转化为具体符号:如文殊菩萨的智慧剑对应“学业转运”,普贤菩萨的白象象征“力量稳进”,而图像中常见的“祥云”“莲花”“宝珠”等元素,则强化了“吉祥如意”的视觉暗示。

三是艺术形式的多样性,从唐代的壁画、石雕,到明清的年画、刺绣,再到现代的数字绘画、文创周边,转运菩萨图像始终随时代审美演变,唐代观音菩萨像丰满圆润,体现“盛世气象”;明清时期杨柳青年画中的观音,色彩明艳、线条细腻,更贴近民间生活趣味;现代则出现简约卡通风格的“萌版”菩萨,年轻群体通过社交媒体传播,赋予传统图像新的生命力。

转运菩萨图像的现代意义与精神内核

在现代社会,转运菩萨图像的“转运”内涵已超越单纯的“求福避祸”,更强调一种积极的人生态度,其精神内核可概括为“以善为基,以心转境”:

图像提醒人们“命运掌握在自己手中”,正如地藏菩萨“度人先度己”的教导,真正的“转运”需从修身养性开始,行善积德、心怀感恩,而非依赖神佛保佑,它提供了一种心理慰藉,面对生活压力,人们通过供奉、瞻仰菩萨图像,获得内心的平静与力量,这种“积极心理暗示”有助于激发行动力,推动困境的改变。

转运菩萨图像的文化传承价值日益凸显,作为非物质文化遗产的重要组成部分,它连接着历史与当代,让人们在信仰中感受传统文化智慧,在艺术中体会审美情趣,成为增强文化认同的纽带。

相关问答FAQs

Q1:转运菩萨图像是否真的能改变命运?

A1:转运菩萨图像的“转运”功能,更多体现在精神层面而非“超自然力量”,从信仰角度看,它是人们心灵的寄托,通过“见贤思齐”(以菩萨精神为榜样)激发善念与行动;从现实角度看,命运的改变需结合自身努力(如勤奋学习、踏实工作)与外部机遇,而图像所象征的“慈悲”“智慧”“坚韧”等品质,正是助力人们克服困难、创造美好生活的内在动力,与其说图像“直接转运”,不如说它引导人们“以善致运”。

Q2:供奉转运菩萨图像有哪些注意事项?

A2:供奉转运菩萨图像的核心是“心诚为本,尊重为要”:

- 环境整洁:将图像置于干净、安静之处,避免污秽杂物,体现对信仰的尊重;

- 心态端正:供奉并非“交易”,不应用功利心态祈求“不劳而获”,而应以菩萨精神为镜,反思自身行为,践行“诸善奉行”;

- 灵活形式:图像材质(纸、木、石等)、供奉方式(家中、寺庙、随身携带)可根据个人习惯选择,关键是通过图像传递善念,而非拘泥于形式;

- 结合现实:若遇到困境,除祈求菩萨护佑外,更应积极寻求解决方法,如学习知识、寻求帮助、调整心态,将“信仰之力”转化为“行动之力”。