佛教以“慈悲为本,方便为门”,其核心教义中,“不杀生”是五戒之首,被视为断除恶业、培养慈悲心的根本准则,在特定的历史语境下,“革命”与“佛教杀生”这两个看似矛盾的词汇却产生了交集,引发了对教义与现实、戒律与责任的深刻思考,这种交集并非佛教鼓励杀生,而是在极端社会动荡中,部分佛教徒对“护生”与“革命”关系的重新诠释,体现了教义在现实困境中的弹性与适应性。

佛教的“不杀生”戒,源于对众生平等、生命尊严的尊重,强调“一切男子是我父,一切女人是我母”,故对一切生命起慈悲心,不故杀、不教杀、不随喜杀,这一戒律在和平年代是修行者的行为准则,但在面临国家危亡、生灵涂炭的“末法时代”,佛教徒对“护生”的理解发生了变化,近代中国,内忧外患加剧,社会秩序崩塌,民众饱受战乱与压迫之苦,部分佛教界人士认为,若不通过革命推翻压迫制度,建立和平秩序,所谓的“不杀生”将沦为空谈——因为更大的暴力(如战争、屠杀、饥荒)正在肆虐,无数生命正因腐朽的社会制度而消亡。“革命”在某种意义上成为“护生”的“方便法门”,通过暴力手段终结更大的暴力,本质上仍是慈悲的体现。

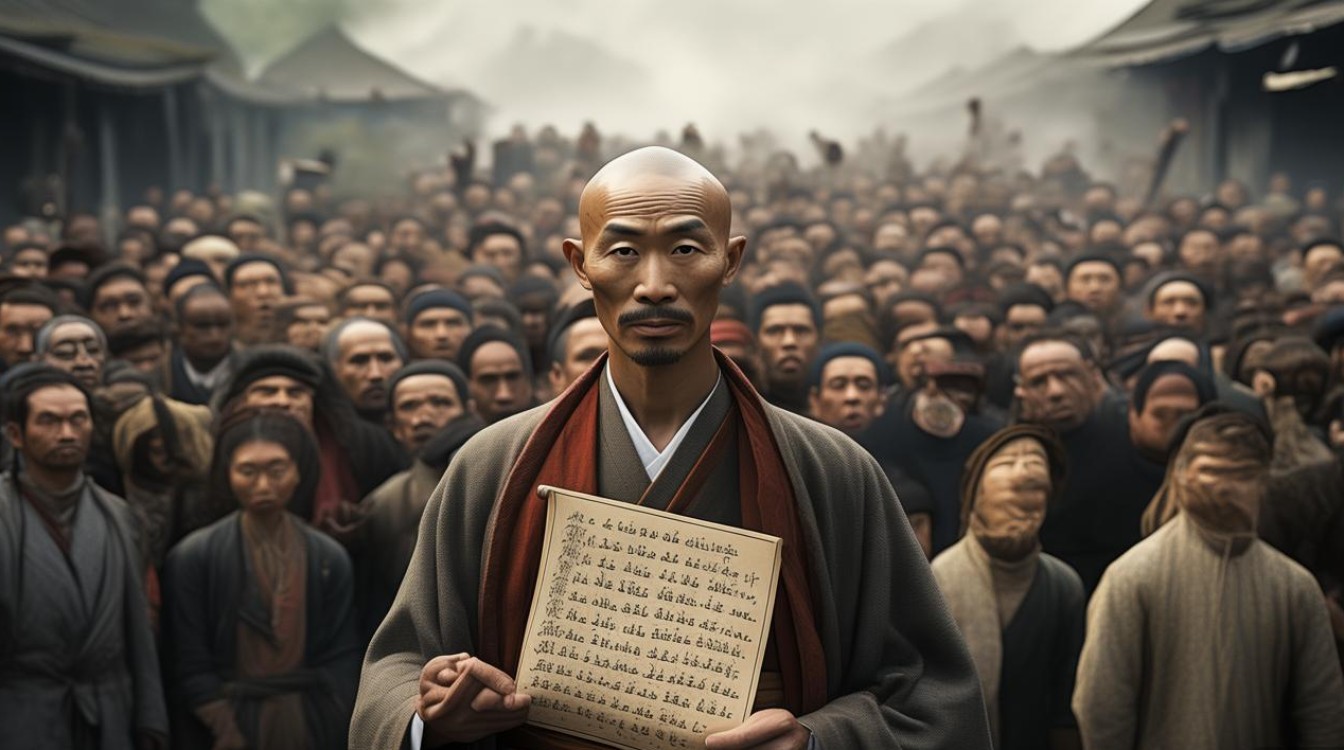

这种思想在近代佛教界并非孤例,太虚法师提出“人间佛教”理念,主张佛教应关注现实社会,积极入世救世,他认为,佛教徒不仅要追求个人解脱,更要承担社会责任,“护国护教”是佛教徒的本分,在抗日战争时期,不少僧人投身抗日救亡,组织“僧侣救护队”“佛教青年战地服务团”,甚至直接拿起武器参与战斗,如弘一法师虽持戒严谨,但也曾言“吾人处世,须于国家社会有所贡献”,强调在民族大义面前,个人戒律需服从于众生利益,这些行为在传统戒律视角下看似“杀生”,但在佛教徒看来,这是“菩萨行”的实践——为护持正法、救护众生,需“以悲智力,行方便行”,甚至“入地狱如箭”。

传统“不杀生”与革命语境下的“杀生”并非对立,而是对“护生”不同层次的诠释,可通过下表对比二者的核心逻辑:

| 维度 | 传统“不杀生”戒 | 革命语境下的“杀生”实践 |

|---|---|---|

| 核心动机 | 慈悲护生,避免个体伤害 | 护持众生,终结系统性暴力与压迫 |

| 对象指向 | 一切个体生命(包括敌人) | 压迫制度与侵略者(非针对无辜个体) |

| 价值尺度 | 绝对戒律,强调个体修行清净 | 相对伦理,以“最大多数利益”为准则 |

| 教义依据 | 五戒根本,因果报应 | 菩萨道精神,“方便法门”“慈悲与方便”统一 |

需要明确的是,佛教从未将“杀生”合理化为常态,革命语境下的“杀生”是特定历史时期的特殊实践,且始终以“护生”为终极目标,正如印顺法师所言:“佛教的戒律是‘遮恶与生善’的,若为了更大的善,允许在特定情境下开缘,但必须以‘无我’‘慈悲’为前提,避免个人私欲驱动。”这种辩证思维,体现了佛教“中道”智慧——不固守形式,不逃避现实,在复杂情境中寻求利益众生的最优解。

FAQs

Q1:佛教徒参与革命战争是否违背“不杀生”戒?

A1:传统“不杀生”戒禁止故意伤害生命,但在佛教伦理中,存在“开缘”情况,如自卫、护生等,若革命战争的目标是推翻压迫、保护无辜众生,且参与者动机为“慈悲”而非“嗔恨”,则可视为“菩萨行”的实践,太虚法师等高僧认为,面对侵略者与暴政,“默然忍受”反而是“不慈悲”,因纵容了更大的恶,这种“杀生”是对“不杀生”戒的超越,而非违背,核心在于动机是否清净、目标是否为护持众生。

Q2:革命语境下,佛教如何平衡“慈悲”与“暴力”的关系?

A2:佛教强调“慈悲”与“智慧”双运,平衡的关键在于“中道”——既不滥用暴力,也不逃避责任,佛教反对以“革命”为名行杀戮之实,主张暴力仅作为最后手段,且需严格区分“压迫者”与“无辜者”;佛教鼓励积极入世,通过非暴力(如教育、救济)与必要暴力(如自卫)相结合的方式,实现“护生”目标,正如《维摩诘经》所言“先以欲钩牵,后令入佛智”,革命是“欲钩牵”的手段,最终目的是建立和平、护持众生,本质仍是慈悲的延伸。