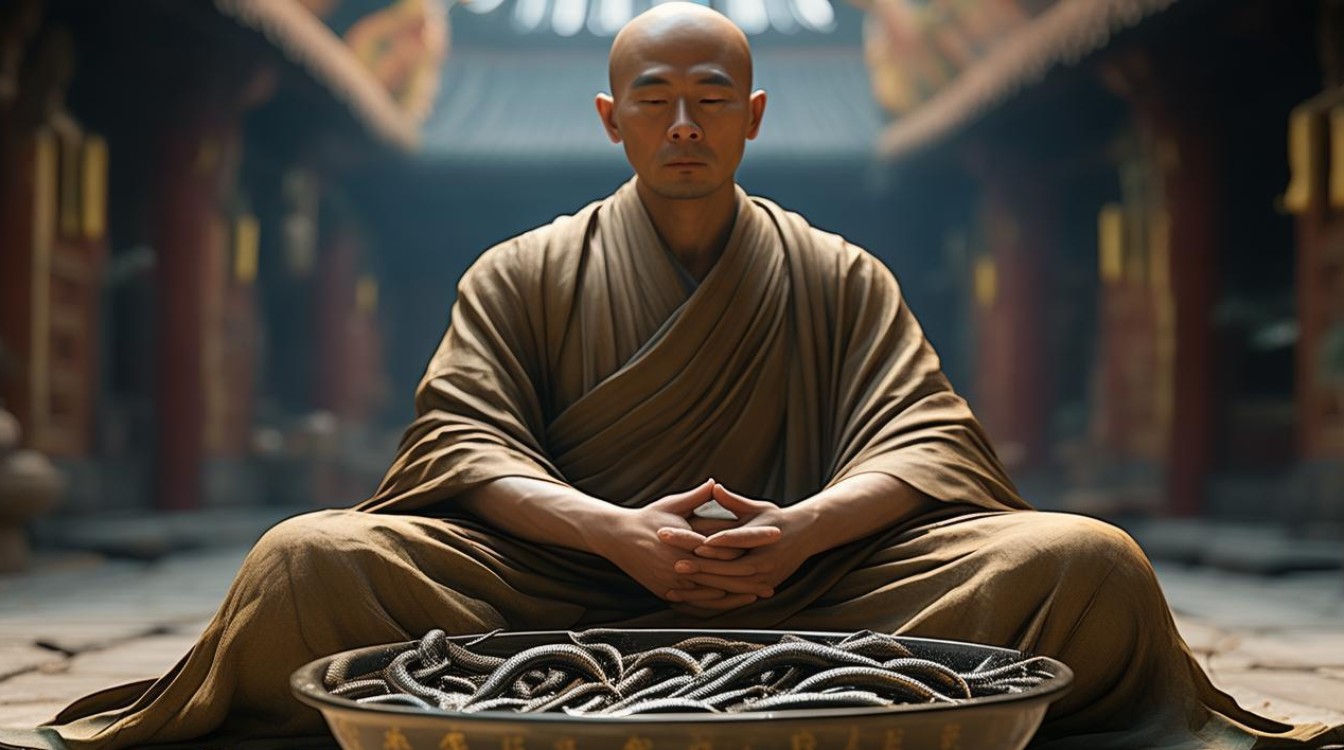

佛教的核心教义之一是“慈悲为本,方便为门”,强调对一切生命的尊重与护持,不杀生”成为佛教徒持守的重要戒律,泥鳅作为水生动物,属于有情众生,具有感知痛苦的能力,从佛教根本戒律的角度来看,故意捕杀、食用泥鳅的行为是违背“不杀生”戒的,会造作杀业,障碍修行者的慈悲心。

佛教戒律中对“杀生”的界定,不仅指直接结束生命,也包括教唆、见作随喜等间接行为,对于泥鳅等水生生物,经典中明确要求“慈愍一切蠕动之类”,不得故意伤害,若因误捕或非主观意愿导致泥鳅死亡,佛教徒需生忏悔心,并尽可能将其放生,以弥补过失,这种护生理念并非单纯的“不食肉”,而是延伸至对生命细节的关怀——古代僧人淘米时会仔细筛选,避免误伤水中微生物,正是对“无缘大慈,同体大悲”的践行。

在现实实践中,佛教饮食规范也需结合“开缘”原则,所谓“开缘”,指在特定情况下,戒律可有一定变通,若僧人或信徒因病需食用泥鳅等肉类作为药引(在中医理论中,泥鳅被认为有健脾利湿的功效),且非故意杀生,经医生诊断确属必要,此时可能被视为“开缘”,但需明确的是,这种开缘必须满足“不得已”“无替代方案”等严格条件,且需心怀惭愧,绝非随意开荤的借口,汉传佛教中,素食是主流饮食习惯,多数寺院和居士严格遵循,而藏传佛教因地理环境限制,历史上曾有食用肉类的情况,但现代也倡导逐步减少,体现佛教“随缘而不随俗”的智慧。

针对“佛教是否绝对禁止吃泥鳅”的疑问,可通过以下表格对比说明:

| 情境 | 是否违背戒律 | 核心考量原则 |

|---|---|---|

| 故意捕杀泥鳅食用 | 是 | 直接造杀业,违背慈悲心 |

| 误捕后放生,未食用 | 否 | 已尽力护生,无主观伤害意图 |

| 因病需药引,非故意 | 视为开缘 | 无奈之举,需心怀惭愧,非日常饮食 |

| 非故意误食含泥鳅食物 | 需忏悔 | 无主观杀心,但需反思饮食细节 |

在当代社会,随着生态保护意识的提升,佛教护生理念与环保理念愈发契合,有人认为“泥鳅是低等生物”,但这种观点违背了佛教“众生平等”的思想——生命的价值不在于物种高低,而在于其具有感受苦乐的能力,佛教徒践行护生,不仅是为了持戒,更是通过培养对微小生命的慈悲,逐步扩大对一切众生的关爱,最终达到“心佛众生三无差别”的境界。

相关问答FAQs

Q1:佛教徒如果不小心吃了含泥鳅的食物,算破戒吗?

A:若非主观故意,而是在不知情的情况下误食(如食物中混有泥鳅成分),不构成“破戒”,但佛教徒应生惭愧心,反思未来在饮食中更加细心,避免类似情况,若明知含有泥鳅仍故意食用,则属于违犯“不杀生”戒,需通过诵经、忏悔等方式净化身心。

Q2:为什么有人认为泥鳅可以吃,这与佛教教义矛盾吗?

A:这种观点可能与地域文化或个人认知有关,但佛教教义明确强调“慈悲护生”,无论泥鳅体型大小、生命层级高低,均为有情众生,故意捕杀食用违背佛教根本精神,若因生存或医疗等特殊情况,需在“不得已”的前提下,严格遵循开缘原则,且不可将其常态化,否则与佛教倡导的“无益之罪不应造”相悖。