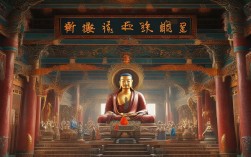

佛教杀生戒是佛教戒律体系中最核心、最根本的戒律之一,属于“五戒”(不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒)之首,也是大乘佛教“十善戒”的基础,其核心精神在于尊重生命、慈悲护生,通过止绝主动伤害众生的行为,培养修行者的慈悲心与平等心,进而导向解脱与觉悟,以下从戒律定义、经典依据、开遮持犯、理论基础及现实意义等方面展开详细阐述。

杀生戒的定义与经典依据

佛教中的“杀生”,并非仅指剥夺人类生命,而是指对一切“有情识众生”(即具有感受、痛苦与恐惧能力的生命)故意断其命根的行为,根据《瑜伽师地论》等经典,“有情”涵盖胎生(如人类、动物)、卵生(如鸟、鱼、昆虫)、湿生(如蚊虫、菌类)、化生(如地狱、饿鬼、部分天道众生)四类,甚至包括肉眼难以察觉的细微生命(如水中的微生物、土壤中的虫卵),只要行为主体具有明确的杀心,采取行动(包括自作、教他、遣使),导致众生死亡或重伤致死,即构成犯戒。

经典依据方面,杀生戒的制戒源头可追溯至佛陀住世时期。《四分律》记载,佛陀因弟子提婆达多教唆阿阇世王害父,以及僧团中出现猎人为僧人提供肉食等事件,制立“不杀生戒”,大乘经典中,《梵网经菩萨戒》将杀生列为“十重戒”之首,强调“若佛子,故杀一切众生,乃至佛性菩萨性,一切众生心中佛性,故故断杀者,是菩萨波罗夷罪”,将杀生提升到断除佛性、菩萨性的高度,凸显其严重性。《楞严经》则从心性角度阐释杀生戒:“杀心一起,即结杀业,未来必感短命、多病等苦果。”

杀生戒的开遮持犯

佛教戒律并非绝对化的“一刀切”,而是强调“开”(允许)与“遮”(禁止)的辩证统一,即“因时、因地、因心制宜”,杀生戒的核心是“止恶行善”,在特定情况下,为保护更大利益或避免更重恶果,可允许“开缘”,但需严格符合条件。

(一)持犯的构成条件

犯杀生戒需具备五个“缘”(条件):

- 是众生:对象为有情识的生命,非无情物(如植物、矿物)。

- 作众生想:行为者明知对方是生命,而非误认(如误以为石头是动物而击打)。

- 有杀心:主观上具有断其生命的故意,非过失(如正常耕种无意踩死虫蚁,不犯)。

- 兴方便:采取行动,如用刀、药、咒术等手段,或教唆、鼓励他人杀生。

- 前业既成:导致众生死亡(或重伤致死,因重伤过程中已产生杀心)。

缺一不犯,如仅有杀心未行动,或行动未致死,属“戒罪”轻可忏悔;若导致死亡,则属“波罗夷罪”(根本重戒),需通过特定忏悔仪式(如《占察经》中的轮相忏悔)方能清净。

(二)开缘的例外情况

佛教允许“开缘”的情形极为有限,且需满足“无杀心、为救生、不得已”三大原则,常见包括:

- 自卫:为保护自身或他人生命,面对致命威胁时反击(如被猛兽攻击,不得已而杀之),但需以“最小伤害”为前提,不得主动报复或扩大伤害。

- 救生:为救更多生命而杀少量生命(如为阻止瘟疫传播而捕杀病媒虫兽),但需确认“非杀不可”,且无其他替代方案。

- 误杀:无杀心但因意外导致众生死亡(如驾车避让不及撞死动物),需心生忏悔,回向功德予亡者。

杀生戒持犯轻重简表

| 行为场景 | 对象 | 动机 | 结果 | 犯戒轻重 |

|------------------|--------------|--------------|--------------|----------|

| 故意杀人 | 父母、阿罗汉 | 恶意、嗔恨 | 死亡 | 极重 |

| 故意杀动物 | 珍稀/有益动物 | 贪欲(如取皮)| 死亡 | 重 |

| 过失致死 | 众生 | 无故意 | 死亡 | 轻(可忏悔) |

| 自卫反击 | 攻击者 | 保护生命 | 致死 | 开缘 |

杀生戒的理论基础

杀生戒的制定与佛教核心教义紧密相连,主要体现在三方面:

(一)因果业报观

佛教认为,“业力”是生命流转的根本动力,杀生属于“恶业”(身业),会直接感召“苦果”。《地藏经》云:“杀生者,得短命、多病、怨家相遇等报。”个体杀生会导致自身未来世短命、多病、常遭仇怨;集体杀生(如战争、大规模捕猎)则可能引发共业,导致自然灾害、瘟疫等社会苦难,持杀生戒是规避恶果、积累善业的基础。

(二)慈悲平等心

大乘佛教强调“众生平等”,认为一切众生皆在“六道”中轮回,过去生中皆曾为父母亲友(《梵网经》“一切男子是我父,一切女子是我母”),杀生本质上是伤害曾经的亲人,违背“无缘大慈,同体大悲”的菩萨精神,佛陀制戒并非源于“神权禁止”,而是基于对众生苦的深切悲悯,通过止杀让修行者体会“自他换位”的慈悲。

(三)心性修养论

戒律是“戒、定、慧”三学的基础,杀生戒的持守直接关联心性净化,嗔恨与杀心是“三毒”之一,会障碍禅定(因心念躁动无法专注)与智慧(因嗔火遮蔽本性)。《阿含经》中,佛陀将“不杀生”列为“离害慈”,通过培养“愿一切众生远离伤害”的意念,逐步断除嗔心,达到“心无挂碍”的解脱境界。

历史演变与现实意义

(一)历史中的实践差异

佛教史上,不同部派对杀生戒的实践存在差异:

- 南传上座部:强调“三净肉”(不见杀、不闻杀、不为我杀),允许僧人食用信众供养的肉类,但禁止主动杀生或教唆杀生。

- 北传大乘:受《涅槃经》“一切众生悉有佛性”影响,提倡素食,认为食用肉类是间接支持杀生(如《楞伽经》“肉者,种种兽肉之聚,与彼杀生无有差别”),汉传佛教僧人普遍素食,即源于此传统。

(二)当代社会的价值

在生态危机、动物权益问题突出的今天,杀生戒的现实意义尤为凸显:

- 生态保护:反对过度捕捞、盗猎、砍伐森林等行为,维护生物多样性,践行“众生共住”的生态伦理。

- 生命教育:为现代社会提供“尊重生命”的道德准则,减少暴力与冲突,促进人与自然、人与社会的和谐。

- 心灵疗愈:通过止杀护生,帮助现代人摆脱“功利主义”的异化,重建对生命的敬畏与关怀,缓解焦虑与冷漠心理。

相关问答FAQs

Q1:佛教徒是否必须吃素?如果不吃素是否犯杀生戒?

A:大乘佛教强烈提倡素食,认为食用肉类间接参与杀生(因市场需求驱动屠宰),属于“不持戒”的行为,但若严格从“五戒”杀生戒的构成看,仅食用“三净肉”不直接犯“杀生戒”(因无杀心、未参与杀生),南传佛教允许三净肉,汉传佛教部分在家居士因生活条件限制也可食用三净肉,但核心应培养“慈悲护生”的发心,逐步减少乃至断除肉食。

Q2:为保护农作物而杀虫(如喷洒农药),是否犯杀生戒?

A:这属于“开缘”中的“救生”与“不得已”,农业生产中为保障生存而杀虫,若已采取非暴力方式(如人工驱虫)仍无法避免害虫侵害,且目的是维持生计而非贪欲,则不犯“波罗夷罪”,但需心生忏悔,并尽可能减少伤害(如选择低毒农药、避免繁殖期杀虫),若因商业利益大规模使用农药导致大量生命死亡,则属于“贪欲驱使”,犯戒较重。