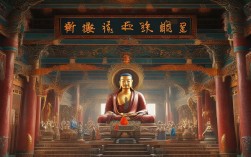

佛教所说的“善事”,并非仅指世俗意义上的好事,而是以“断恶修善”为核心,基于慈悲心与智慧,符合佛法因果法则、能导向众生福祉与自身解脱的行为,其本质是“利他”与“净心”的统一,既包含外在的利他行为,更强调内在动机的清净——若行为虽善,却掺杂贪求福报、名利之心,则功德有限;若行为看似微小,却出于无条件的慈悲与对真理的体悟,则功德无量,佛教经典中,善事的范畴以“三业清净”(身、口、意)为基础,延伸为“六度”“四摄”等菩萨行,最终指向“自利利他、自觉觉他”的圆满境界。

善事的核心:三业清净与十善业道

佛教认为,一切行为皆源于身、口、意三业,善事的根本是让三业远离“恶业”,行持“善业”。《十善业道经》明确指出,十善是“人天乘”之基,也是“菩萨道”的起点,具体包括:

(一)身业善行:远离身之三恶

身业指身体的造作,需避免“杀、盗、淫”三恶,行持“不杀生、不偷盗、不邪淫”的善行。

- 不杀生:不仅不故意伤害生命,更需培养“慈悲心”,对众生起平等爱护之心,如《梵网经》言“一切男子是我父,一切女子是我母”,生命皆曾为父母亲友,故应护生、放生(非执着形式),乃至“不为杀而买肉”,减少间接伤害。

- 不偷盗:不仅不盗取他人财物,更需践行“布施”,以慷慨心对待匮乏者。《优婆塞戒经》强调“物属他物,不与自取”,哪怕是微小的占有心(如占用公共资源、贪小便宜),也属偷盗的意业,需断除。

- 不邪淫:不仅不发生非正当的 sexual 关系,更需尊重他人情感与家庭伦理,保持“清净心”,对在家众,需恪守“一夫一妻”;对出家众,需断除淫欲,以修持清净梵行为本。

(二)口业善行:远离口之四过

口业指言语的造作,需避免“妄语、两舌、恶口、绮语”四恶,行持“不妄语、不两舌、不恶口、不绮语”的善行。

- 不妄语:不说欺骗、虚假之语,以“诚实”为本,如《大智度论》所言“妄语罪,诸罪中重”,因妄语破坏信任,易引发他人痛苦,故需言出必践,乃至“为护生故”不说真实语(如避免被恶人伤害生命),也需以智慧权衡,而非刻意说谎。

- 不两舌:不挑拨离间,不传闲话、搬弄是非。《善生经》中佛陀教导“当念舍离两舌”,因两舌破坏和睦,让亲友反目,故应多言人和、劝人和解,而非传播矛盾。

- 不恶口:不骂人、不说尖酸刻薄、伤害他人尊严的话,恶口如“利刀”,能刺伤人心,故应常说“爱语”(温暖、鼓励的话语),如《法华经》中菩萨“以柔软语,开众生心”。

- 不绮语:不说无意义、华丽空洞的话,不谈论低俗、引发贪嗔痴的话题,绮语浪费时间,增长散乱心,故应多说法语、法语(真理之言),或有益于身心、他人的言语。

(三)意业善行:断除意之三毒

意业指心念的造作,需断除“贪、嗔、痴”三毒,行持“不贪、不嗔、不痴”的善行。

- 不贪:对财物、情感、名誉等不起贪着,知足少欲。《阿含经》中佛陀说“贪为苦本”,因贪欲让人成为“欲望的奴隶”,故应观“财物如梦幻”,学会分享与放下。

- 不嗔:不对人生起愤怒、怨恨之心,能忍辱、包容。《遗教经》言“嗔火甚于猛火”,嗔心能烧毁善根,故应修“慈心观”,视一切众生如己,甚至对伤害自己的人也生怜悯心(因嗔心者自身亦痛苦)。

- 不痴:对世间真相(缘起性空、因果轮回)生起正见,不被无明迷惑。《大般若经》强调“般若为导”,痴是烦恼根源,故应学习佛法,破除“常、乐、我、净”的颠倒认知,理解“诸法因缘生,诸法因缘灭”。

以下为三业善行的简要归纳:

| 业别 | 恶业(需断除) | 善业(需行持) | 核心内涵 |

|---|---|---|---|

| 身业 | 杀生、偷盗、邪淫 | 不杀生、不偷盗、不邪淫 | 护生命、重信义、守伦理 |

| 口业 | 妄语、两舌、恶口、绮语 | 不妄语、不两舌、不恶口、不绮语 | 诚实、和合、柔软、有益 |

| 意业 | 贪、嗔、痴 | 不贪、不嗔、不痴 | 知足、慈悲、正见 |

善事的延伸:从“人天善”到“菩萨行”

十善业道是“世间善”,能让人获得人天福报(如长寿、富贵、善名),但佛教终极目标是“出世间善”——解脱生死、成就佛道,善事需进一步扩展为“六度”(布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧)与“四摄”(布施、爱语、利行、同事),即“菩萨行”。

(一)六度:善事的圆满实践

- 布施度:分为“财布施”(给予物质)、“法布施”(传授真理)、“无畏布施”(给予安全感),布施的核心是“破除我执”,如《金刚经》所言“应无所住而生其心”,布施时不执着“我是施者”“他是受者”“物是所施物”,功德才能圆满。

- 持戒度:受持戒律(如五戒、十戒、菩萨戒),让身口意三业清净,持戒不是束缚,而是“防非止恶”,保护善根,如同“堤坝”防止烦恼洪水泛滥。

- 忍辱度:面对侮辱、伤害、逆境时,不生嗔心,反生慈悲。《维摩诘经》中“忍如大地”,能承载一切,故忍辱是“消业障、积资粮”的重要方法。

- 精进度:不懈怠地行善、修行,如“乘舟渡海”,需持续努力,不因困难退转。《遗教经》说“譬如钻火,未热息之,则火灭矣”,精进是成就善事的动力。

- 禅定度:通过坐禅、观心,让内心专注、平静,禅定能“止散乱”,生发“般若智慧”,避免善行流于形式,而能契入“三轮体空”的境界。

- 智慧度:以般若智慧照见“缘起性空”,理解善恶、苦乐的无自性,智慧是“善事的指南针”,避免盲修瞎练,让善行真正导向解脱。

(二)四摄:善事的利他方法

菩萨不仅要自己行善,更要引导众生行善,故需修“四摄”:

- 布施摄:以布施与众生结缘,使其亲近佛法。

- 爱语摄:以温和、善巧的语言鼓励众生向善。

- 利行摄:以利益众生的行为,使其感受到佛法的慈悲。

- 同事摄:与众生同甘共苦,在共同生活中引导其向善(如孔子“与善人居,如入芝兰之室”)。

善事的深层意义:从“福报”到“解脱”

佛教强调“福田”有三种:“报恩田”(父母、师长)、“功德田”(三宝)、“贫穷田”(贫苦众生),行善时,若能对这三田“恭敬、清净、无相”,功德最大。

但需注意:善事的终极目标不是“求福报”,而是“破我执”,若执着“行善得福”,则福报有限(如“有漏福报”),甚至因福报增长而生傲慢;若以“无我”之心行善,如《心经》所言“照见五蕴皆空”,则能“无漏”(无烦恼),成为解脱的资粮。

正如《坛经》所言:“迷时师度,悟时自度。”善事是“度”的工具——通过行善,培养慈悲心与智慧心,最终超越“善与恶”的二元对立,达到“善恶俱泯”的涅槃境界,这才是佛教所说“善事”的究竟意义:不仅利益他人,更让自己从烦恼中解脱,成为“自灯明、法灯明”的觉悟者。

相关问答FAQs

Q1:佛教所说的“善事”是否只指放生、布施等具体行为?

A1:并非如此,佛教的“善事”核心是“心念”,具体行为是“外在表现”,若内心充满贪嗔痴,即使表面放生、布施,也可能成为“有漏善”(如为求名声而放生,实则伤害生态平衡),反之,若心存慈悲与正见,日常生活中的“言善、行善”(如诚实待人、包容他人)同样是善事,且功德更稳固,正如《阿含经》所言“心净则国土净”,善事的本质是“清净心”,而非行为的表象。

Q2:行善时如何避免执着于“功德”,真正做到“三轮体空”?

A2:可从“观修”入手:

- 观施者空:了知“我”是五蕴和合的假象,没有恒定的“施者”,故不执着“我在行善”;

- 观受者空:了知受者也是缘起法,无固定实体,故不执着“我在帮助某人”;

- 观施物空:了知财物是因缘暂时聚合,无自性,故不执着“我的财物能利益他人”。

通过“三轮体空”的观修,行善时既“积极付出”,又“不执着结果”,既能利益众生,又能破除我执,功德自然圆满,如《金刚经》所言“菩萨于法,应无所住,而行布施”,这才是善事的最高境界。