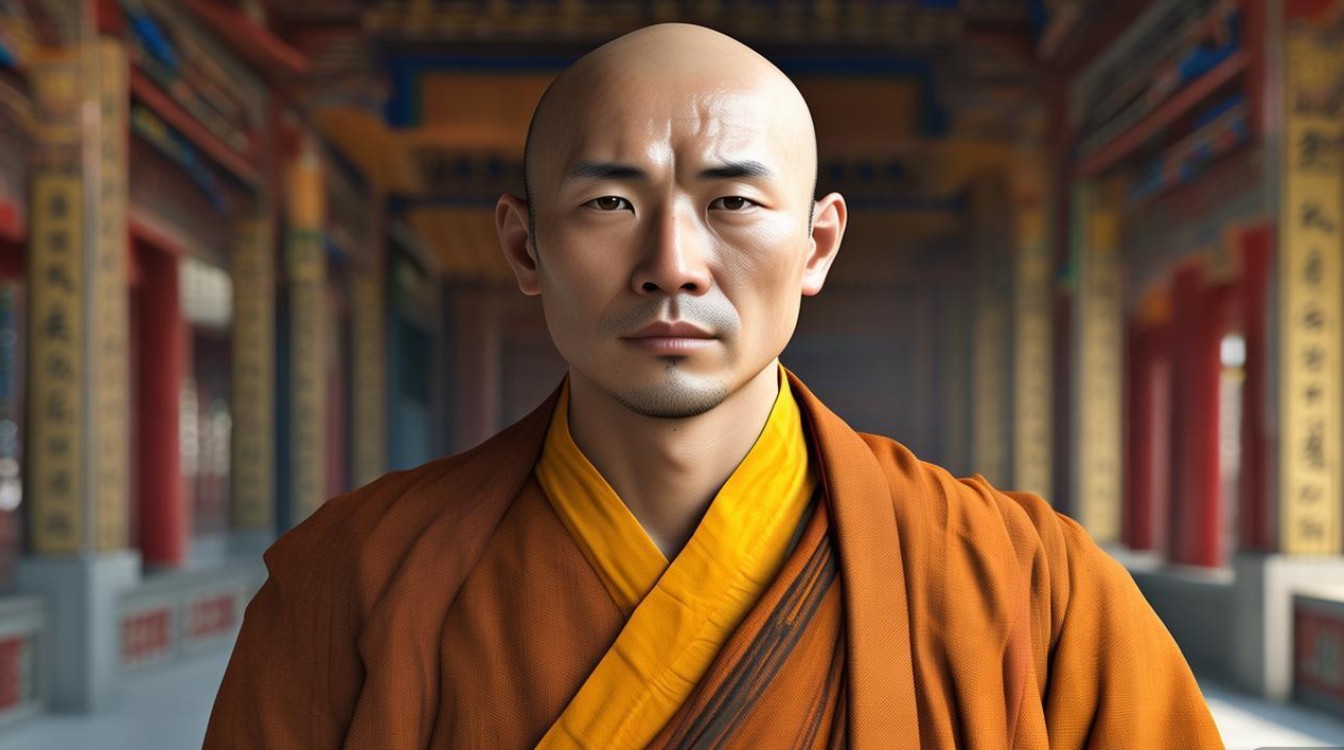

在基层警务工作中,活跃着这样一群特殊的人:他们身着藏蓝警服,心怀慈悲喜舍;他们以法律为剑,以佛心为盾,在市井街巷中化解矛盾,在群众危难时伸出援手,黄志明警官,便是其中的典型代表,同事们习惯称他“佛教黄警官”,这个称呼里,既有对他佛教信仰的了解,更饱含对他工作方式的认可。

黄警官今年48岁,从警已有16年,15年前,一场家庭的变故让他陷入低谷,偶然接触佛教后,他从“诸恶莫作,众善奉行”的教义中找到了内心的平静,渐渐地,他将佛教的慈悲、智慧与警务工作结合,走出了一条独特的调解之路。“警察要讲法,但更要讲情,佛法说‘众生平等’,在我眼里,每个求助的人都是需要被尊重的生命。”这是他常挂在嘴边的话。

在处理邻里纠纷时,黄警官从不简单“各打五十大板”,去年夏天,楼上漏水淹了楼下王阿姨家,两家为此吵了三个月,甚至动了手,黄警官到场后,没有先看责任认定,而是搬了两个凳子,让双方坐下,先听他们倒苦水:“王阿姨,您家被淹了,肯定心疼;楼上的李大哥,也不是故意的,可能只是管道老化了。”他像拉家常一样引导双方换位思考,又用佛教“因果”的道理劝解:“今天吵赢了,心里痛快,但邻里缘分就断了,要是能互相体谅,以后抬头不见低头见,多好?”三天后,两家握手言和,李大哥主动承担了维修费用,王阿姨还给他送了自家种的蔬菜。

面对特殊群体,黄警官的“佛心”更显温度,辖区有个叫小林的少年,因父母离异无人管教,多次小偷小摸,黄警官没有简单把他送进拘留所,而是每周去看他,带他吃饭,给他讲“浪子回头金不换”的故事,他联系社区志愿者,帮小林联系技校学修车,还用自己的工资给小林买了工具书,如今小林开了家修车铺,逢年过节都会给黄警官打电话:“黄叔,没有您,就没有我的今天。”这样的故事,在黄警官的履历里有上百个,他常说:“违法的事必须管,但违法的人未必是坏人,多一份理解,可能就多拉一个人回头。”

为了让更多人受益于这种“柔性执法”,黄警官还归纳了一套“四心工作法”:倾听时的“耐心”,调解时的“公心”,帮扶时的“诚心”,面对反复时的“恒心”,他带的新警小王曾不解:“黄哥,有些人都无赖了,您还那么客气?”黄警官笑着回答:“佛度有缘人,我们度有缘人,只要有一丝转机,就不能放弃。”

为了更直观地对比传统警务与佛教理念融入的差异,以下表格归纳了黄警官的工作特点:

| 维度 | 传统警务方式 | 佛教理念融入方式 |

|---|---|---|

| 纠纷处理 | 依法判定责任,快速调解 | 先共情,再讲法,注重关系修复 |

| 违法人员态度 | 惩戒为主,教育为辅 | 惩戒与帮扶结合,关注根源问题 |

| 工作目标 | 维护秩序,平息事态 | 化解矛盾,促进心灵和解 |

| 群众互动 | 权威式沟通 | 朋友式倾听,平等尊重 |

黄警官的付出,群众看在眼里,他辖区连续三年被评为“零上访社区”,居民们说:“有黄警官在,我们心里踏实。”同事们也受他影响,开始学习用更温和的方式处理警情,但黄警官始终低调:“我不是什么‘高僧’,就是个普通警察,佛心帮我看清本质,让我知道,穿上这身警服,就要对得起群众的信任。”

黄警官依然每天骑着警车穿梭在街头巷尾,警灯闪烁间,既有法律的威严,也有佛光的温暖,他用行动证明:慈悲与公正并非对立,而是可以相辅相成;信仰与职责并非冲突,反而能让人在平凡岗位上,活出更厚重的意义。

FAQs

问:佛教黄警官在工作中如何平衡宗教信仰与执法的严肃性?

答:黄警官始终明确“信仰是个人修养,执法是职业底线”,他严格遵循“法律至上”原则,所有执法行为都以法律为依据,绝不因个人信仰影响公正裁决,佛教信仰更多体现在“人文关怀”上——比如面对违法者,他会在依法处理的前提下,用佛法的“慈悲”和“因缘”理念进行教育引导,帮助其认识错误、改过自新,而非纵容或偏袒,这种“法理为纲,情理为辅”的方式,既维护了执法严肃性,又体现了对生命的尊重。

问:佛教黄警官的“佛心调解”是否对所有纠纷都有效?有没有遇到过失败的情况?

答:并非所有纠纷都能通过“佛心调解”解决,黄警官坦言,对于涉及违法犯罪、或当事人情绪极度激动、完全拒绝沟通的情况,仍需以法律手段为主、强制措施为辅,他曾遇到一对因财产分割反目成仇的兄弟,多次调解无效后,最终通过诉讼程序解决,但他认为,“佛心调解”的价值不在于“100%成功”,而在于“多一份努力”:即使调解失败,过程中的倾听和共情也能让当事人感受到尊重,减少对立情绪,为后续处理打下基础,他说:“就像佛法度化众生,不是所有人都愿听,但总有人会被真诚打动。”