星云法师一生致力于人间佛教的弘扬,将慈悲精神融入社会慈善事业,他的慈善语录不仅是智慧的凝练,更是行动的指南,在他看来,慈善不是居高临下的施舍,而是平等心与慈悲心的实践;不是一时兴起的热心,而是持续长久的陪伴;不是物质的单向给予,而是心与心的连接与善缘的播撒,他的话语如明灯,照亮了无数人践行慈善的道路,也让“慈善”二字超越了简单的“做好事”,成为生命修行与社会和谐的基石。

星云法师常说:“慈善不是施舍,是结缘。”这句话道出了慈善的本质——它不是富者对贫者的怜悯,而是人与人之间以心换心的真诚联结,在他看来,施舍往往带着“我给你”的优越感,而结缘是“我们互相成就”的平等姿态,他曾举例:有人施舍时摆出高高在上的姿态,让受助者感到自卑;而真正的结缘,是蹲下来倾听对方的需求,尊重对方的尊严,甚至从受助者身上学会感恩与坚强,佛光山在全球设立的“云书院”,不仅为偏远地区的孩子提供书籍和学习用品,更组织志愿者定期陪伴孩子们阅读、交流,让他们感受到被尊重与被理解,这种“结缘”式的慈善,不是简单的物质输送,而是播撒下“人人皆有尊严”的种子,让受助者在温暖中重建自信,最终也成为传递善意的力量。

“做慈善要用心,不用钱。”这是星云法师对慈善方法的深刻洞察,他认为,慈善的核心是“心”,而非“物”,很多人以为慈善需要雄厚的物质基础,却忽略了“心”的力量——一个真诚的微笑、一句温暖的鼓励、一次耐心的陪伴,这些“零成本”的行动,往往比金钱更能触动人心,法师曾回忆:年轻时在宜兰弘法,看到一位独居老人生活困顿,他没有直接给钱,而是每天抽时间陪老人聊天、帮他打扫屋子,几个月后,老人不仅生活得到改善,更重新找回了笑容,这个故事告诉我们,慈善不分大小,关键在于是否用心,正如佛光山发起的“小灯计划”,志愿者们不需要具备专业技能,只需用时间和陪伴,为孤寡老人、留守儿童送去关怀,这些“用心”的行动,如同点点星光,汇聚成照亮黑暗的光明,让受助者感受到“我不是一个人在战斗”。

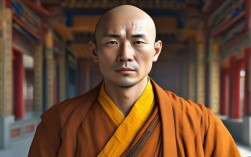

“慈善没有界限,爱没有疆界。”在星云法师的慈善理念中,“爱”是超越一切藩篱的纽带,他不分宗教、种族、国界,只要有人需要帮助,佛光山总会第一时间伸出援手,1999年台湾“9·21”大地震时,佛光山组织救援队赶赴灾区,不仅送去物资,更搭建“帐篷学校”,让孩子们在灾难中继续学习;2008年汶川地震,法师第一时间捐款,并号召全球佛光会成员参与救援,从心理疏导到灾后重建,全方位提供支持,他曾说:“众生都是我的父母,苦难都是我的功课。”这种“无缘大慈,同体大悲”的胸怀,让慈善成为跨越国界、种族、信仰的“世界语”,在印度,佛光山为贫民窟的孩子提供免费餐食和教育;在非洲,志愿者们为当地居民打井、建医院……这些行动印证了法师的话:爱是共通的语言,慈善是连接世界的桥梁。

“给人希望,给人欢喜,给人方便。”这“三给”是星云法师对慈善目标的精准概括,他认为,慈善的最高境界不是“授人以鱼”,而是“授人以渔”——不仅要解决眼前的困难,更要帮助人找到生活的希望,培养面对未来的能力,佛光山在全球设立的“人间大学”,不仅教授职业技能,更通过生命教育课程,引导学员认识自我、接纳自我,树立积极的人生观,在监狱里,法师带领志愿者为服刑人员提供心理辅导,教他们手工艺技能,帮助他们出狱后顺利回归社会,他曾说:“一个人不怕犯错,怕的是失去希望。”慈善的意义,就是为那些身处黑暗的人点亮一盏灯,让他们看到生活的可能性,从而重拾对生命的热爱,这种“给人希望”的慈善,不是短暂的救济,而是长赋能,让受助者从“被动接受”变为“主动创造”,最终实现生命的蜕变。

| 星云法师慈善语录 | 核心内涵 | 实践方式 |

|---|---|---|

| “慈善不是施舍,是结缘” | 平等心与慈悲心,尊重受助者尊严 | 倾听需求、建立长期连接、避免居高临下 |

| “做慈善要用心,不用钱” | 发心真诚,行动胜于物质 | 陪伴、倾听、微笑等“零成本”关怀 |

| “慈善没有界限,爱没有疆界” | 大爱无疆,超越宗教种族国界 | 跨地域救援、多元群体帮扶 |

| “给人希望,给人欢喜,给人方便” | 赋能而非救济,关注精神成长 | 技能培训、心理疏导、生命教育 |

FAQs

问题1:星云法师常说“慈善是播种”,他希望慈善在社会中播下怎样的种子?

解答:星云法师认为,慈善播下的不仅是物质的种子,更是精神的种子,首先是“慈悲的种子”,让人通过慈善实践培养对他人的同理心,学会“推己及人”;其次是“尊严的种子”,慈善不是单向给予,而是让受助者感受到被尊重,从而找回自信;最后是“责任的种子”,鼓励受助者在接受帮助后,将善意传递下去,形成“人人慈善”的良性循环,他希望这些种子能在社会中生根发芽,长成“慈悲、和谐、互助”的大树,让世界充满温暖与光明。

问题2:对于经济条件有限的人,星云法师认为如何践行慈善?

解答:星云法师曾说:“有钱出钱,有力出力,有智慧出智慧。”慈善并非富人的专利,每个人都可以根据自己的条件贡献力量,经济有限的人,可以用“时间”和“心”去践行慈善:比如陪独居老人聊天、帮邻居照看孩子、参与社区环保活动,这些看似微小的行动,都是慈善的体现,他曾举例:“一个清洁工每天认真打扫街道,让环境整洁,这是慈善;一个学生主动帮助同学解答难题,这是慈善。”关键不在于物质多少,而在于是否拥有一颗“愿意帮助他人”的心,只要发心真诚,人人都是慈善家。