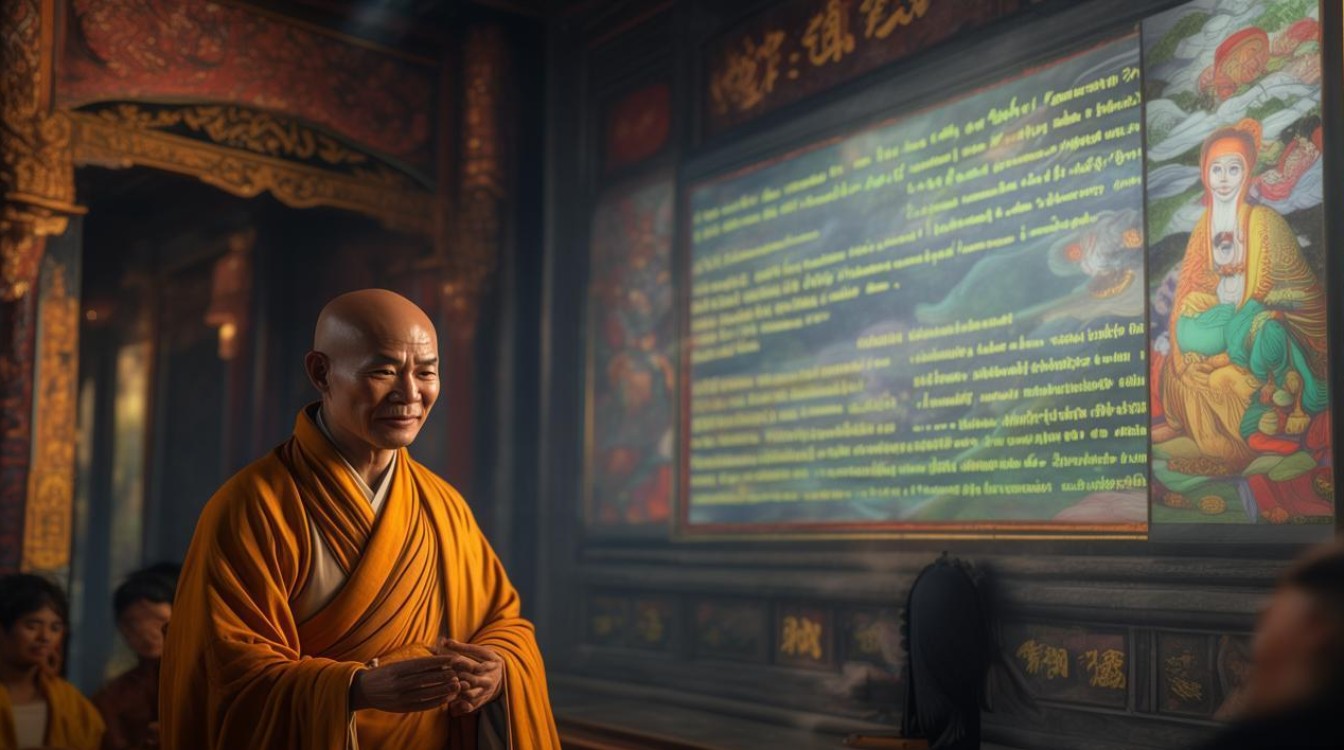

法藏法师是华严宗的创始人,被后世尊为“贤首大师”,其讲经活动以阐释《华严经》为核心,构建了博大精深的华严思想体系,他生于唐太宗贞观十七年(643年),康居国人,俗姓康,自幼出家,师从华严宗实际创始人智俨法师,深得《华严经》精髓,武则天时期,法藏法师备受尊崇,曾于洛阳佛授记寺、长安大荐福寺等处讲经,被赐号“贤首国师”,其讲经活动不仅推动了华严宗的兴盛,更对中国佛教思想的发展产生了深远影响。

法藏法师讲经以“法界缘起”为根本思想,强调宇宙万法相互依存、圆融无碍的真理,他在讲经中常以“一即一切,一切即一”为核心,阐释《华严经》“法界观”的深义:世间万物皆为真如法界的显现,现象与本质(理事)无碍,现象与现象(事事)也无碍,他在《华严五教章》中提出“十玄无碍”,即“同时具足相应门”“广狭自在无碍门”等十种圆融境界,说明一物中包含万物,万物中又摄一物,如海中纳百川,百川归海,彼此互摄互入,无有隔阂,这种思想打破了人们对事物孤立、割裂的认知,引导众生体悟万法一体的真理。

在讲经方法上,法藏法师注重教理与事例的结合,善用生动比喻阐释深奥教义,他首创“华严五教十宗”判教体系,将佛教经典分为五教(小教、始教、终教、顿教、圆教),其中圆教为最高教法,专指《华严经》的圆融思想;又将佛教思想分为十宗,以华严宗为究竟教义,这一判教体系系统梳理了佛教经典的层次与关系,为华严宗奠定了理论基础,他讲经时常以“金狮子喻”说明“理事无碍”:金体不变(理),狮子形态可变(事),金与狮子不即不离,犹如真如与万法的关系;又以“镜中像”“水中月”比喻“事事无碍”,说明每个事物都包含其他事物的影子,彼此圆融无碍,这些比喻贴近生活,使深奥的教义变得通俗易懂,便于众生理解。

法藏法师讲经还特别强调“行解相应”,即理论与实践的结合,他认为,仅理解教理不够,还需通过修行体证真理,他在讲经中常引导众生修习“法界观”,包括“真空观”“理事无碍观”“周遍含容观”等,通过观想体悟法界的圆融境界,他提倡“慈悲利他”,以“自他互换”的菩萨行精神,将个人修行与利益众生相结合,体现华严宗“不为自己求安乐,但愿众生得离苦”的大乘情怀。

法藏法师的讲经活动对佛教传播与思想发展具有重要意义,他不仅系统阐释了《华严经》的思想,更将其与中国传统文化融合,如吸收儒家“仁爱”、道家“自然”等观念,使华严宗更具本土适应性,他的讲经记录被整理为《华严经疏》《华严经搜玄记》《华严金狮子章》等著作,成为华严宗的根本典籍。《华严金狮子章》仅三千余字,却以金狮子喻为核心,完整阐述了华严宗的核心思想,被誉为“华严宗的精髓”,对后世佛教乃至东亚佛教影响深远,日本、朝鲜半岛的华严宗皆源于法藏法师的传承,其讲经思想至今仍是佛教研究的重要课题。

以下为法藏法师讲经常用喻解表,直观展示其阐释教义的方法:

| 比喻名称 | 出处 | 对应教理 | 阐释要点 |

|---|---|---|---|

| 金狮子喻 | 《华严金狮子章》 | 理事无碍 | 金体(理)不变,狮子形态(事)可变,理事不即不离,真如与万法圆融统一 |

| 镜中像喻 | 《华严经疏钞》 | 事事无碍 | 镜中影像虽虚幻,却含摄万物,喻事物间相互含摄,无有障碍 |

| 海印三昧喻 | 《华严五教章》 | 法界缘起 | 大海平静时映现万物,喻真如法界含摄一切万法,重重无尽 |

相关问答FAQs

问题1:法藏法师讲经时为何特别强调“法界缘起”?

解答:“法界缘起”是华严宗的核心思想,也是法藏法师讲经的理论基石,法藏法师认为,《华严经》的“法界”即真如法界,是宇宙万法的本体;“缘起”指万法皆由因缘和合而生,相互依存,他强调“法界缘起”,旨在破除众生的“我执”与“法执”——既不执着于事物的独立性(“法执”),也不执着于自我的实有性(“我执”),通过阐释“一即一切,一切即一”,引导众生体悟万法一体的真理,从而超越对立思维,达到圆融无碍的境界,这一思想不仅是佛教修行的指南,也为解决现代社会的分裂与对立提供了智慧:万物相互依存,唯有和谐共生,才能实现真正的和平与安宁。

问题2:法藏法师的“金狮子喻”如何帮助理解华严教理?

解答:“金狮子喻”是法藏法师在《华严金狮子章》中提出的经典比喻,其核心是通过“金”与“狮子”的关系阐释“理事无碍”的教理,具体而言,“金”比喻真如法界(理),是永恒不变的本体;“狮子”比喻世间万物(事),是因缘和合的现象,法藏法师指出:金体不变,但狮子可雕琢成不同形态(如卧、立、奔),说明“理”一而“事”多;“狮子”虽形态万千,本质仍是金,说明“事”不离“理”;金与狮子不即不离,犹如真如与万法的关系——万法皆由真如显现,又不能脱离真如而独立,这一比喻将抽象的“理事无碍”具象化,使众生易于理解:现象界虽千差万别,本质却圆融一体,修行者需在现象中体悟本质,在差别中见平等,从而契入华严圆融的境界。