佛教建筑起源于古印度,随着佛教的传播与发展,在不同地域与文化的交融中,逐渐形成了多样化的建筑类型,这些建筑不仅是宗教活动的物质载体,更承载着深厚的哲学思想、艺术审美与历史记忆,从印度的窣堵坡到中国的寺院、从东南亚的缅寺到雪域高原的喇嘛庙,各具特色又脉络清晰。

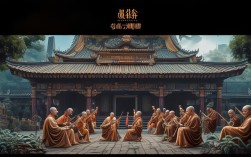

寺院是佛教建筑中最核心的类型,是僧侣修行、信众礼佛、举行法会的主要场所,汉传佛教寺院多采用“伽蓝七堂”的布局,以中轴线为核心,依次布置山门、天王殿、大雄宝殿、藏经阁等建筑,两侧对称分布钟鼓楼、配殿、厢房等,形成严谨的院落式结构,体现中国传统建筑的礼制与秩序,例如中国第一古寺河南洛阳白马寺,山门、天王殿、大雄宝殿、大佛殿、接引殿、清凉台、毗卢阁七座主殿沿中轴线排列,成为汉传佛寺的典范,藏传佛教寺院则因“政教合一”的社会结构,功能更为复合,建筑风格融合藏式碉楼与汉式屋顶,以拉萨布达拉宫为代表,依山而建,红宫为历代达赖喇嘛的灵塔殿与佛堂,白宫是行政办公与生活区,金顶辉煌,气势恢宏,南传佛教寺院主要分布于东南亚及中国云南傣族地区,称为“缅寺”,佛殿呈长方形,多层坡顶,屋檐翘起,装饰有金箔、彩绘,如云南景洪总佛寺,是傣族佛教活动的中心,兼具宗教与民族文化象征。

佛塔是佛教建筑中极具代表性的类型,源于印度窣堵坡(梵文Stupa),最初用于埋藏佛陀或高僧的舍利,后逐渐演化为象征佛陀涅槃的宗教符号,汉传佛塔形态丰富,楼阁式佛塔可登高礼佛,如山西应县木塔,高67.31米,纯木结构,层层设檐,是现存最古老的木塔;密檐式佛塔以西安大雁塔为代表,砖砌实心,塔身逐层内收,简洁庄重;覆钵式佛塔又称“喇嘛塔”,多见于藏地与汉地,如北京北海白塔,基座、塔身、塔刹三部分比例协调,白色塔身象征纯洁,藏传佛塔中,五台山塔院寺大白塔为金刚宝座式,是藏传佛教的圣地;南传佛塔则以“笋塔”为特色,如缅甸仰光大金塔,塔身贴满金箔,四周环绕小塔,规模宏大,成为东南亚的地标。

石窟寺是佛教建筑中集建筑、雕塑、壁画于一体的特殊类型,起源于古印度,随着佛教东传在中国北方盛行,信众在山崖开凿洞窟,内部雕刻佛像或绘制壁画,作为修行与礼拜的场所,中国石窟以敦煌莫高窟、大同云冈石窟、洛阳龙门石窟最为著名,其中云冈石窟开凿于北魏,以“昙曜五窟”为代表,佛像融合印度犍陀罗艺术与中国传统风格;莫高窟历经十六国至元代,现存洞窟735个,壁画4.5万平方米,是“沙漠中的艺术宝库”,石窟的形制多样,有中心塔柱窟(供信徒绕塔礼佛)、佛殿窟(主像供奉)、涅槃窟(表现佛陀涅槃)等,不仅记录了佛教艺术的发展,也反映了不同时代的文化风貌。

佛教建筑中还包含戒坛(如北京戒台寺,为僧人授戒的场所)、藏经阁(如杭州灵隐寺藏经阁,收藏佛经典籍)、佛龛(石窟或寺院壁龛中的佛像供奉空间)等类型,共同构成完整的佛教建筑体系,它们或庄严肃穆,或精巧细腻,无不体现着佛教“庄严国土,利乐有情”的理念,成为人类文明的重要遗产。

| 类型 | 地域特征 | 主要功能 | 代表案例 |

|---|---|---|---|

| 汉传佛寺 | 中轴线院落式,木结构 | 礼佛、修行、弘法 | 白马寺、少林寺 |

| 藏传佛寺 | 碉楼式,金顶经堂 | 政教合一,活佛驻锡,法会 | 布达拉宫、塔尔寺 |

| 南传佛寺 | 缅式风格,多层屋顶 | 供佛、僧侣居住,节庆活动 | 景洪总佛寺 |

| 楼阁式佛塔 | 汉地,木/砖结构 | 舍利供奉,登高礼佛 | 应县木塔 |

| 覆钵式佛塔 | 藏地/汉地,喇嘛塔形 | 象征佛陀,宗教地标 | 北海白塔 |

| 石窟寺 | 山崖开凿,集建筑雕塑 | 修行、礼拜,艺术创作 | 莫高窟、云冈石窟 |

FAQs

问:佛教建筑中佛塔与寺院的核心功能有何不同?

答:佛塔与寺院虽同属佛教建筑,但功能侧重差异显著,佛塔最初源于印度窣堵坡,核心功能是埋藏佛陀或高僧舍利,象征“涅槃寂静”,后期逐渐发展为宗教地标,供信众礼拜、绕塔祈福,其纪念性与象征性更强,而寺院是僧侣日常修行(坐禅、诵经)、信众礼佛(供佛、听法)、举行宗教活动(法会、受戒)的综合场所,包含佛殿、经堂、僧舍、藏经阁等,功能更全面,是佛教教义传播与实践的核心载体,简言之,佛塔以“纪念”为主,寺院以“实践”为主。

问:藏传佛寺的建筑风格为何融合藏汉元素?

答:藏传佛寺的建筑风格融合藏汉元素,是历史与文化互动的结果,藏传佛教形成于元朝之后,蒙古统治者推崇萨迦派,西藏正式纳入中央王朝管辖,汉地建筑技术(如歇山顶、斗拱、琉璃瓦)随之传入;藏族传统建筑中的碉楼、夯土技术、金顶装饰等元素得以保留,例如布达拉宫,红宫采用藏式石砌厚墙,体现碉楼的防御与厚重感;白宫则融合汉式歇山顶与藏式白墙,形成“红白相间”的独特风貌,这种融合既满足了“政教合一”下宗教仪轨与行政管理的需求,也体现了汉藏文化的交流互鉴,成为多元一体的建筑典范。