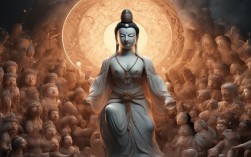

地藏菩萨是佛教中象征大愿、大悲、孝道的菩萨,以其“地狱不空,誓不成佛;众生度尽,方证菩提”的宏深本愿,被尊为“大愿地藏”,在汉传佛教、藏传佛教及南传佛教中均广受信仰,他的精神核心在于“安忍如大地,静虑如秘藏”,既体现了菩萨道“难行能行,难忍能忍”的修行品格,也传递了对众生无尽的慈悲与救度。

地藏菩萨的名号“地藏”,梵语为“Kṣitigarbha”,音译“乞叉底蘖婆”,意为“安隐”“静虑”,如同大地能承载万物、生长万物,地藏菩萨也以愿力承载众生的苦难,以禅定智慧安住众生心识,他的本愿源流可追溯至《地藏菩萨本愿经》,经中记载,地藏菩萨在因地修行时,曾为婆罗门女、光目女等,为救度堕入恶道的母亲,发下宏愿:“愿我未来世,若有众生,造诸恶业,堕恶趣者,尽我劫数,为之成熟,令解脱已,方成佛道。”这一愿力超越了时空限制,成为他救度众生的根本动力。

地藏菩萨的特质可从三个维度理解:其一为大愿,他的愿力并非暂时的,而是“尽未来际,永无出期”,不同于其他菩萨以速疾成就佛道为目标,地藏菩萨选择在六道众生最苦难的恶道中救度,尤其是地狱道,因为“地狱众生,刚强难化”,唯有最坚固的愿力才能度化,其二为大悲,他的慈悲不是对众生的怜悯,而是“同体大悲”——视众生与自己为一体,哪怕众生造下极重恶业,他也绝不舍弃,如经中所言:“若非佛力,若非愿力,纵使百千劫,不能令众生解脱恶道。”其三为孝道,地藏菩萨的孝道不仅是“孝亲”,更是“孝于天下”,因为一切众生皆有佛性,救度众生就是“大孝于佛”,是佛教“孝名为戒”思想的极致体现,在《地藏经》中,佛陀强调:“孝道是诸佛菩萨之根本”,地藏菩萨以孝心为出发点,扩展至对一切众生的救度,成为佛教孝文化的典范。

地藏菩萨的救度对象不仅有现世众生,更侧重于“罪苦众生”,尤其是堕入地狱、饿鬼、畜生道的众生,他认为,众生之所以造恶堕苦,根源在于“无明”与“贪嗔痴”,因此救度不仅是脱离当下的苦难,更要帮助他们种善根、断恶业,最终成就佛道,在造像艺术中,地藏菩萨常被塑为出家相(象征头陀苦行),手持锡杖(振开地狱之门)、明珠(照破无明黑暗),或坐莲花(象征清净无染),这些细节都体现了他“以苦为师,以戒为体”的修行风格。

从现实意义看,地藏菩萨的精神对现代人具有重要启示,在物质丰富的时代,人们常因欲望而焦虑,因挫折而退缩,地藏菩萨“难行能行”的坚韧,提醒我们面对困境时不放弃;因冷漠而疏离,地藏菩萨“众生度尽”的慈悲,鼓励我们关爱他人、承担社会责任;因功利而浮躁,地藏菩萨“久远劫来度脱众生”的耐心,引导我们以长远心践行善行,尤其在农历七月“孝亲月”,民间有供斋、诵经、超度祖先的习俗,正是对地藏菩萨孝道与救度精神的传承。

| 名号/经典/本愿 | |

|---|---|

| 名号“地藏” | 梵语“Kṣitigarbha”,意为“安隐”“静虑”,如大地承载万物,喻愿力深广。 |

| 核心经典《地藏菩萨本愿经》 | 详述地藏菩萨因地修行故事(婆罗门女、光目女救母),及“地狱不空誓不成佛”等本愿。 |

| 根本本愿 | “地狱不空,誓不成佛;众生度尽,方证菩提。” |

| 象征意义 | 大愿(坚固不退)、大悲(不舍众生)、孝道(孝亲及天下)。 |

地藏菩萨的精神,本质是“菩萨道”的实践——不为自己求安乐,但愿众生得离苦,他告诉我们,成佛不是终点,救度众生才是菩萨的使命;修行不是逃避苦难,而是在苦难中觉醒,在利他中圆满,正如他所言:“南无地藏菩萨摩诃萨”,这句称念不仅是信仰的表达,更是对“愿力”“慈悲”“孝道”的践行号召。

FAQs

-

问:地藏菩萨为何选择地狱救度众生,而非优先前往净土?

答:地藏菩萨的悲心特别针对“最苦众生”,地狱道是六道中苦难最极致、众生最易被遗忘之处,他认为“若有一众生未度,则我不成佛”,选择地狱救度,既体现“不舍一人”的大悲,也彰显“难行能行”的菩萨行——在最艰难处践行愿力,更能激发众生的善根与出离心,净土法门侧重“往生净土”,而地藏菩萨侧重“此世救度”,二者相辅相成,共同构成佛教对众生的全面关怀。 -

问:普通人如何在地藏菩萨精神中获得力量?

答:可从三方面践行:一是“学孝”,从孝顺父母、长辈开始,培养感恩心,进而扩展到关爱他人、尊重生命;二是“修慈”,在日常生活中对弱势群体(如孤寡老人、流浪动物)施以援手,哪怕一句温暖的话、一个小小的善举,都是慈悲的体现;三是“培愿”,面对困难时,不抱怨、不退缩,学习地藏菩萨“尽未来际”的坚韧,以长远心坚持善行,相信“功不唐捐”,点滴努力终将汇聚成改变命运的力量。