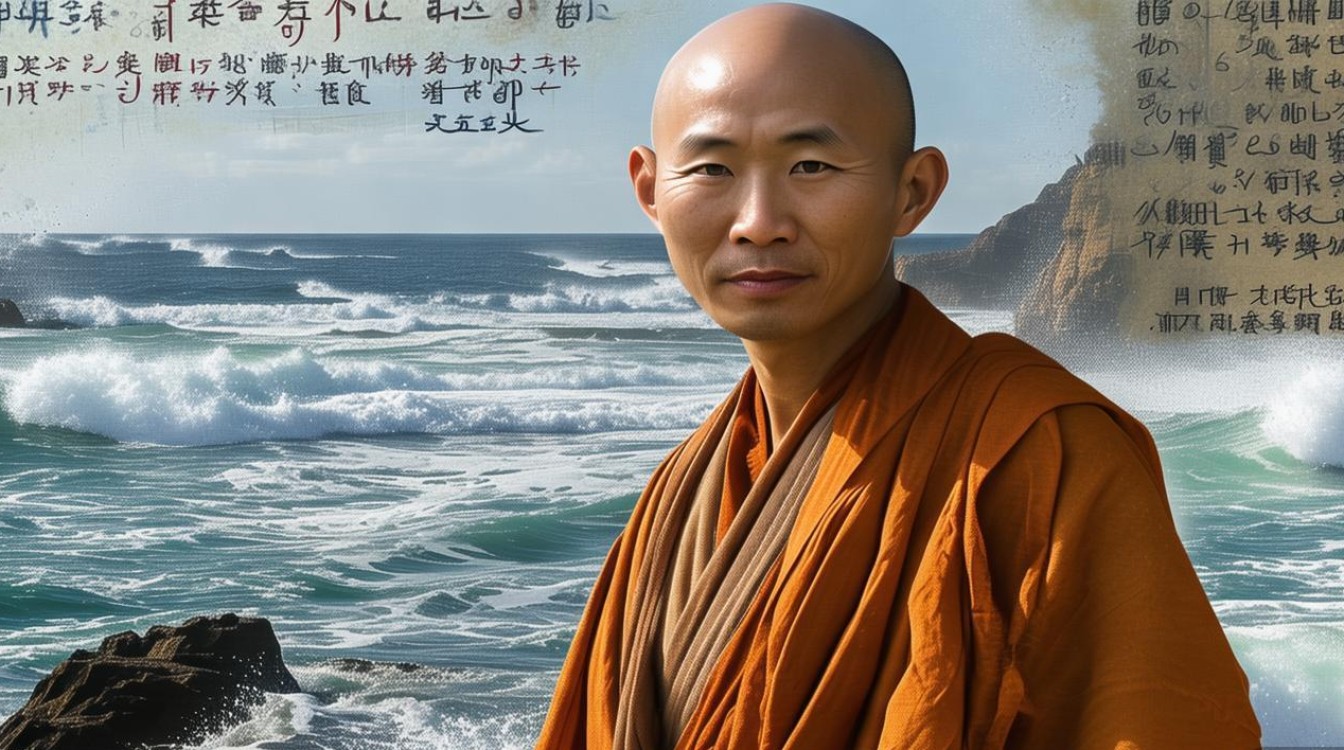

海涛法师作为台湾地区著名的佛教导师,始终倡导“人间佛教”理念,将“菩提行”视为修行的核心路径,菩提行源于大乘佛教“菩萨道”精神,强调以菩提心为导,以慈悲为本,通过自利利他的实践,最终成就佛果,海涛法师的菩提行思想,不仅融合了经典教义,更结合现代社会需求,形成了一套贴近生活、可操作性强的修行体系,其核心在于“从心出发,以行践道”。

菩提行的核心内涵是“悲智双运”,海涛法师常说:“菩提心是成佛的种子,慈悲是菩萨的本怀。”菩提心即“上求佛道,下化众生”的誓愿,要求修行者超越个人得失,将众生安乐为己任,慈悲则分为“缘慈”与“无缘慈”:缘慈是对众生感同身受的同情心,无缘慈则是无条件的、平等的慈悲,如同阳光普照万物,智慧则是洞察缘起性空的能力,明白一切事物皆无自性,从而破除我执与法执,悲智双运,如同车之两轮、鸟之双翼,缺一不可,在环保倡导中,法师既以慈悲心呼吁保护生命(缘慈),也以智慧点明“依正不二”的道理——人类与自然本是共生体(无缘慈与智慧),二者结合,才能让环保行动既具温度,又有深度。

菩提行的实践方法,体现在日常生活的点滴中,海涛法师将其概括为“生活即修行,工作即道场”,具体可从四个维度落实:其一,慈悲护生,法师长期推动动物保护、素食推广、临终关怀等事业,他认为“尊重生命是菩提行的基础”,他发起“流浪动物之家”,不仅救助流浪动物,更通过讲座让大众明白“一切男子是我父,一切女子是我母”,培养对众生的平等心,其二,利他奉献,菩提行强调“自利利他”,法师倡导“做义工就是行菩萨道”,鼓励信徒在医院、社区、灾区等场所提供服务,在奉献中消解 ego,增长慈悲,其三,智慧闻思,修行不能脱离教义,法师常开示《普贤行愿品》《地藏经》等经典,引导信徒以智慧指导行动,避免盲修瞎练,其四,净化心灵,通过持戒(如不杀生、不偷盗)、修定(如禅修、念佛)来降伏烦恼,内心清净才能更好地利益众生。

为更清晰地呈现菩提行的实践路径,可将其具体行动与经典依据对应如下:

| 实践维度 | 具体行动 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 生态保护 | 植树造林、减少塑料使用、环保倡导 | 《梵网经》“一切山林中,勿斩折草木” |

| 生命关怀 | 动物救助、临终助念、素食推广 | 《大智度论》“慈悲心是菩萨根本” |

| 教育启智 | 设立奖学金、社区义教、心灵讲座 | 《菩萨本行经》“菩萨以法施为最” |

| 社会关爱 | 灾害救援、弱势群体帮扶、监狱弘法 | 《地藏经》“地狱不空,誓不成佛” |

菩提行的现实意义,在于为现代人提供了一种“心灵解药”与“行动指南”,在物质丰富而精神焦虑的当下,菩提行通过“利他”破除“自我中心”的执著,让生命从“小我”走向“大我”;通过“智慧”化解“烦恼”,让内心从“焦虑”走向“安宁”,菩提行也推动了社会的和谐与进步——环保行动守护地球家园,慈善帮扶传递温暖,教育启智点亮希望,这些都是菩提行在人间结出的善果。

FAQs

Q1:菩提行是否必须出家才能践行?

A1:并非如此,海涛法师强调“人间菩萨”的理念,菩提行的核心是发菩提心、行慈悲事,无论出家在家,皆可践行,在家弟子可通过工作尽责、家庭和睦、社会服务等日常行为落实菩提行,正如法师所说:“在岗位上认真工作,就是最好的修行;在家庭中关爱家人,就是最真的慈悲。”出家修行只是形式之一,关键在心念与行动。

Q2:如何在忙碌的现代生活中坚持菩提行?

A2:菩提行不必刻意追求“宏大叙事”,关键在于“融入日常”,可以从“心念”与“小事”入手:工作中少一分计较、多一分担当(精进),与人交往时少一分评判、多一分理解(忍辱),看到需要帮助的人时少一分冷漠、多一分援手(布施),吃饭时思量“食存五观”(感恩食物与众生),海涛法师提倡“微修行”,将菩提心化为习惯,在忙碌中保持觉察,让慈悲与智慧自然流露。