天冠菩萨,又称大势至菩萨,是佛教中西方极乐世界阿弥陀佛的右胁侍,与观音菩萨(左胁侍)共同组成“西方三圣”,象征智慧光遍照一切,摄持众生往生净土。“天冠”之名,源于其头顶宝冠中安置宝瓶,盛满光明功德,代表智慧圆满、威德自在。《天冠菩萨赞》便是佛教中用于礼赞天冠菩萨功德、忆念佛菩萨愿力的偈颂,其文字凝练庄严,内涵深远,既是修行者观想持诵的功课,也是佛教文化中智慧与慈悲的载体。

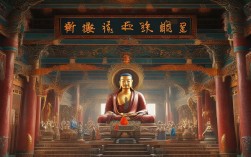

从经典依据来看,天冠菩萨的形象与教义主要源自《观无量寿经》《大宝积经》等净土经典。《观无量寿经》记载,阿弥陀佛身边二位菩萨,“左边是观世音菩萨,右边是大势至菩萨”,大势至菩萨“以智慧光普照一切,令离三途,得无上乐”,其“圆光面各百二十五由旬”,身紫金色,“肉髻高直,面满如月,顶天冠中有宝瓶”,这些描述为《天冠菩萨赞》的创作提供了核心素材,赞颂中“宝冠庄严,光摄十方”“智慧如海,愿力深广”等句,皆是对经典中天冠菩萨形象的浓缩与升华。

天冠菩萨的形象特征蕴含深刻的象征意义,其“天冠宝瓶”尤为关键,宝瓶在佛教中象征功德圆满、智慧无漏,天冠菩萨头顶宝瓶,寓意其智慧光明如瓶盛满,能普照众生,破除无明黑暗;宝瓶也代表其愿力深广,如《观无量寿经疏》所言“宝瓶表理智和合,万德圆融”,象征天冠菩萨以智慧与悲心双运,接引众生往生净土,其“肉髻高直”象征佛果崇高,“面满如月”表慈悲圆融,“紫金色身”表法身庄严,这些特征在《天冠菩萨赞》中通过“紫金相好,月面容光”“宝瓶含摄,万德洪流”等词句得以生动体现,让修行者在诵持时能观想菩萨形象,契入法义。

从教义内涵看,天冠菩萨的核心特质是“智慧光”与“摄受力”,智慧光,指其以般若智慧照见五蕴皆空,破除众生对“我法”的执着;摄受力,指其以“念佛圆通”法门,摄取念佛众生不舍。《楞严经》中,大势至菩萨自述“忆佛念佛,现前当来,必定见佛,去佛不远”,强调通过专注忆念佛号,与佛菩萨愿力感应道交。《天冠菩萨赞》中“念佛心光,不假方便”“摄心持名,念念归元”等句,正是对此法门的高度概括,指出修行者以天冠菩萨为榜样,通过持名念佛,以智慧光破除妄念,以愿力摄持心念,最终实现“心佛众生,三无差别”的境界。

在历史传承中,《天冠菩萨赞》作为佛教礼赞文本,流传广泛,形式多样,汉传佛教中,既有文人高僧创作的长篇赞偈,如唐代道镜、善道所撰《观经四帖疏》中的赞颂,也有民间流传的短句,语言或典雅庄重,或通俗质朴,但皆以“赞德”“劝修”为核心,常见赞偈云:“天冠妙相紫金容,智慧光明照世空;右胁侍尊持净土,念佛众生愿往生。”短短四句,既勾勒出菩萨形象,又点明其净土教主身份,引导众生归信,在佛教仪式中,《天冠菩萨赞》常用于早晚课诵、法会回向,通过唱诵赞偈,修行者得以收摄身心,忆念佛菩萨功德,增长信愿行。

从文化影响看,《天冠菩萨赞》不仅是宗教文本,也是文学与艺术的灵感源泉,敦煌莫高窟的壁画中,天冠菩萨形象常与《天冠菩萨赞》的意境呼应——宝冠宝珠熠熠生辉,面容慈悲寂静,手持莲花或宝瓶,身后绘有光晕,象征智慧光明遍照;佛教音乐中,赞偈被谱为梵呗,唱诵时节奏舒缓,音韵庄严,营造出清净殊胜的氛围,这些艺术形式与赞偈相互映衬,使天冠菩萨的智慧与慈悲形象深入人心,成为佛教文化的重要符号。

天冠菩萨赞的价值,在于它以凝练的文字将抽象的教义转化为可感可知的菩萨形象,为修行者提供了观想持诵的方便,通过赞颂“宝冠庄严”,修行者忆念佛果圆满;通过称扬“智慧光明”,行者破除无明痴暗;通过体悟“摄受力”,众生生起往生净土的信心,正如《华严经》所言“一切佛法,即心是佛”,赞颂天冠菩萨,实则是赞颂众生本具的智慧与慈悲,引导修行者回归自性,成就菩提。

天冠菩萨(大势至菩萨)形象与象征简表

| 形象特征 | 象征意义 | 经典依据 |

|---|---|---|

| 头戴天冠,内置宝瓶 | 智慧光明圆满,盛满功德愿力 | 《观无量寿经》《大宝积经》 |

| 紫金色身,面满如月 | 法身庄严,慈悲圆融,清净无染 | 《观无量寿经》 |

| 肉髻高直,顶有光明 | 佛果崇高,智慧光普照十方 | 《楞严经》 |

| 手持莲花或宝珠 | 清净无染,满足众生善愿 | 《无量寿经》 |

相关问答FAQs

问:天冠菩萨和观音菩萨在佛教中各自代表什么?二者有何区别?

答:天冠菩萨(大势至菩萨)与观音菩萨同为阿弥陀佛的胁侍,象征“慈悲”与“智慧”的圆满,观音菩萨代表“大慈大悲”,寻声救苦,以“耳根圆通”法门,闻声救度众生,称“大悲圆通”;天冠菩萨代表“大智大光”,以智慧光普照一切,摄持念佛众生往生净土,称“念佛圆通”,二者分工不同:观音侧重“悲”,拔众生苦;天冠侧重“智”,开众生智,共同体现阿弥陀佛“悲智双运”的教化精神。

问:日常念诵《天冠菩萨赞》需要注意什么?是否有特定的功德?

答:念诵《天冠菩萨赞》需秉持“至诚恭敬”之心,首先理解赞偈内涵(如忆念佛菩萨智慧、慈悲与愿力),再结合观想——观想天冠菩萨宝冠庄严、光明遍照的形象,使心口相应,功德方面,据《地藏经》《大势至菩萨圆通章》载,至诚称念佛菩萨名号及赞偈,能“消除业障,增长福慧,远离恐怖,得身心安稳”,若能发愿往生净土,更能与阿弥陀佛愿力感应,成就“一生解脱”之果,需注意,功德的核心在于“发心”与“践行”,而非执着于形式,故诵持时应以“慈悲利他”为根本,将功德回向一切众生。