在人类的精神世界中,“被菩萨带走”是一个承载着宗教信仰、文化心理与情感寄托的复杂表述,它既指向宗教经典中关于“往生”“接引”的神圣叙事,也体现在民间传说里对“善有善报”的朴素认知,更折射出人们对超越苦难、寻求心灵安顿的永恒渴望,要理解这一表述,需从宗教经典、民间叙事、文化象征等多维度展开,既触及信仰的超越性,也关照现实的精神需求。

经典叙事中的“接引”与“往生”:信仰的超越性维度

在佛教语境中,“被菩萨带走”最核心的指向是“往生净土”——通过菩萨的接引,脱离娑婆世界的生死轮回,抵达清净无碍的彼岸,这一观念以净土宗经典为理论基础,《阿弥陀经》中记载,阿弥陀佛发四十八大愿,其中第十九愿“设我得佛,十方众生,发菩提心,修诸功德,至心发愿,欲生我国,临命终时,阿弥陀佛与诸圣众,现在其前,经须臾间,即生我刹”,明确提出了“临终接引”的意象,这里的“带走”并非物理意义上的消失,而是灵魂在菩萨护持下,往生西方极乐世界,永离“六道轮回”之苦。

观音菩萨则是另一重要的“接引者”,作为“大慈大悲,寻声救苦”的象征,观音菩萨的“带走”更具普世性:不仅限于往生净土,更包含对现世苦难的救度。《法华经·观世音菩萨普门品》中,称观音菩萨“能救诸苦恼,能灭诸毒害,能生诸善根”,若有人“称名念观音菩萨,菩萨即时观其音声,皆得解脱”,这里的“带走”可以是疾病中的痊愈、危难中的脱险,也可以是心灵困惑的指引——当信徒以虔诚心呼唤观音菩萨,菩萨便以“慈悲力”介入,将其从“苦厄”中“带走”,赋予其继续前行的力量。

地藏菩萨的“度化”也体现了“带走”的另一层含义。《地藏菩萨本愿经》中,地藏菩萨以“地狱不空,誓不成佛”的大愿,救度地狱众生、罪苦亡灵,对“被地藏菩萨带走”的人而言,这既是脱离恶道的“救度”,也是通过忏悔与修行,从罪业中“带走”,走向善道的可能。

民间叙事中的“度化”与“超脱”:朴素的因果信仰

在民间信仰中,“被菩萨带走”的故事往往更贴近日常生活,充满了对“善恶有报”的朴素认知与对“善终”的向往,这类叙事中的“菩萨”不再是遥远的经典形象,而是化身为人、显灵度化的“慈悲存在”,而“带走”则常与“寿终正寝”“无疾而终”等“善终”结局相关联。

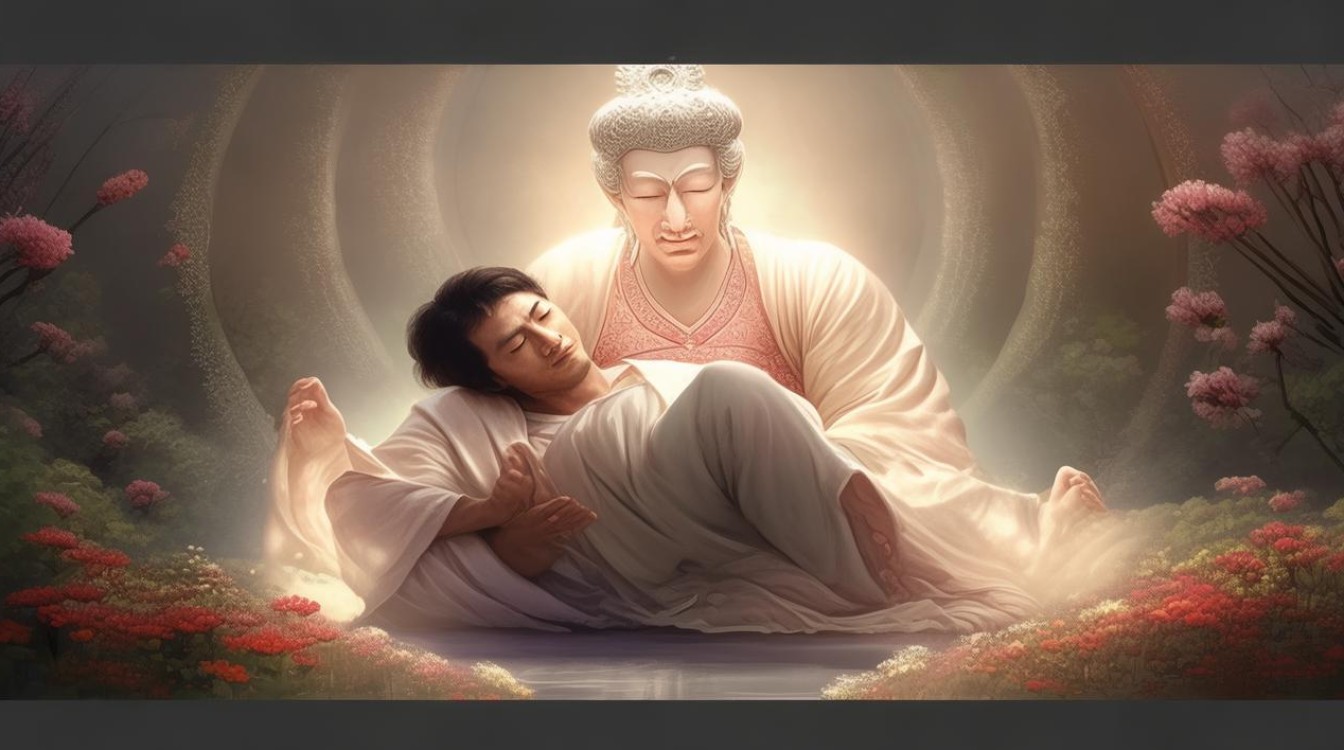

在江南地区的民间传说中,常有“孤寡老人受菩萨点化,安然离世”的故事:某位无儿无女、生活困苦的老人,常年行善(如每日喂食流浪猫狗、帮助邻里),临终前梦见白衣菩萨(观音菩萨化身)前来接引,老人无病无痛,含笑而逝,乡邻皆言“菩萨带走了好人”,这类故事的核心逻辑是:行善积德者,其生命终点并非孤独的消逝,而是被菩萨“接引”至安宁之所,是对“善有善报”的具象化表达。

另一种常见叙事是“罪业深重者被菩萨度化”,如某商人早年作恶多端,晚年幡然悔悟,广修善业(如捐建寺庙、救济贫苦),临终前梦见地藏菩萨手持锡杖,为其开示罪业,助其忏悔,此后,商人无疾而终,面容安详,民间传为“地藏菩萨带他去忏悔,脱离了恶道”,这里的“带走”强调“度化”的过程——菩萨不因其过往罪业而放弃,而是通过“接引”,引导其走向救赎,体现了佛教“众生皆可度”的慈悲精神。

这些民间故事虽无经典依据,却承载着普通人对“生命意义”的思考:何为“好死”?何为“解脱”?“被菩萨带走”本质上是对“善终”的象征性诠释——在传统观念中,“善终”(无疾而终、亲友送别、神态安详)是生命圆满的标志,而“菩萨带走”则为这种圆满赋予了神圣性,表明个体的生命得到了超越性的认可与接纳。

文化象征中的“超越”与“慰藉”:精神需求的投射

从更广阔的文化视角看,“被菩萨带走”是人们对“超越苦难”的精神需求的投射,现实世界中,疾病、死亡、贫困、离别等苦难是普遍存在的,而“菩萨带走”的叙事,为这些苦难提供了“意义出口”:它并非否定苦难的存在,而是赋予苦难以“超越性视角”——当下的苦难可能是修行的一部分,而最终的解脱(被菩萨带走)是必然的归宿。

这种“慰藉”体现在两个层面:一是对个体生命的安顿,当面对亲友离世时,“被菩萨带走”的说法能帮助生者缓解“失去”的痛苦——逝者并非“消失”,而是被慈悲的菩萨接引到了更好的地方,这是一种“温柔的告别”,二是对道德实践的激励,无论是经典中的“往生净土”,还是民间故事中的“善有善报”,“被菩萨带走”的前提都是“修行”或“行善”,这鼓励人们在现实生活中践行慈悲、智慧、诚信等美德,相信“善行”终将获得超越性的回报。

值得注意的是,“被菩萨带走”的象征意义在不同时代、不同群体中有所差异,对虔诚的信徒而言,它是信仰的核心目标,是对终极真理的追求;对普通民众而言,它是心理慰藉的来源,是对不确定性的缓冲;对文化研究者而言,它是理解中国人精神世界的密码,揭示了宗教与世俗生活的深度交融。

不同语境下“被菩萨带走”的象征意义对比

| 来源类型 | 代表菩萨/经典 | “带走”方式 | 核心内涵 |

|---|---|---|---|

| 净土宗经典 | 阿弥陀佛 | 临终接引,往生极乐世界 | 脱离轮回,回归清净本心 |

| 观音信仰 | 观音菩萨 | 寻声救苦,现世救度 | 慈悲救厄,赋予生命希望 |

| 地藏信仰 | 地藏菩萨 | 度化罪苦,引导向善 | 忏悔救赎,脱离恶道 |

| 民间传说 | 化身菩萨(如白衣人) | 善终接引,超脱苦难 | 善有善报,生命圆满的象征 |

相关问答FAQs

问题1:“被菩萨带走”是否等同于“死亡”?宗教中如何理解这一现象?

解答:“被菩萨带走”不完全等同于“死亡”,它更多是一种宗教意义上的“超越性表述”,在佛教中,“死亡”是生命阶段的结束,而“被菩萨带走”则指向“往生”或“度化”——如净土宗认为,信徒临终时阿弥陀佛与菩萨接引,往生极乐世界,这是“生命的升华”,而非终结;观音菩萨的“带走”也可能指现世的救度,如脱离疾病、危难,仍是在世间继续生活,民间叙事中,“被菩萨带走”常与“善终”关联,强调死亡过程的安宁与神圣,但核心是对“生命获得圆满认可”的肯定,这一表述的本质是“超越”,而非简单的“死亡”。

问题2:普通人如何从“被菩萨带走”的故事中获得精神力量?

解答:“被菩萨带走”的故事传递的核心价值观是“慈悲”“因果”“超越”,普通人可以从三个层面获得力量:一是“行善的激励”,故事中行善者最终被菩萨接引,鼓励人们在生活中践行善念,相信善行会带来正向回报;二是“苦难的转化”,面对困境时,故事启示“苦难可能是修行的一部分”,菩萨的慈悲能赋予人超越苦难的勇气;三是“生命的安顿”,对死亡的恐惧是普遍的,而“善终”“被接引”的叙事,帮助人们将死亡视为回归或超越,减少对未知的焦虑,这种精神力量不依赖于“是否真的被菩萨带走”,而在于故事中蕴含的“向善之心”与“希望之光”,引导人活在当下,追求有意义的生活。