在中国传统文化中,祖先崇拜是孝道文化的重要体现,而寺庙作为连接世俗与信仰的场所,为信众提供了供奉祖先牌位的服务,这一习俗融合了儒家“慎终追远”的伦理观念与佛教“超度亡灵、祈福众生”的宗教思想,既是对先人的缅怀与感恩,也是对家族福祉的祈愿,寺庙供牌位并非简单的宗教仪式,更承载着文化传承与心灵慰藉的双重意义,其流程、规范与内涵均有深厚的历史渊源和文化逻辑。

供牌位的文化意义与宗教内涵

供奉祖先牌位的传统可追溯至先秦时期的“宗庙”制度,当时人们通过在宗庙放置祖先神主牌位来祭祀祖先,以维系家族血缘与伦理秩序,佛教传入中国后,与本土文化融合,逐渐形成了“寺庙供牌位”的独特形式,佛教认为,众生在六道中轮回,祖先若未解脱,可能仍受业力束缚,通过寺庙诵经、祈福等方式,可将功德回向给祖先,助其超生善道;祖先的福荫也能庇佑后代子孙,实现“冥阳两利”的双向祈福,这种信仰既满足了人们对祖先的孝思,也赋予祭祀行为更超越的精神意义,成为连接过去、现在与未来的文化纽带。

供牌位的具体流程与规范

寺庙供牌位的流程通常包括选择牌位类型、填写牌位信息、举行供奉仪式及后续维护等环节,每个环节均有细致的讲究,以确保庄重与虔诚。

选择牌位类型

寺庙提供的牌位主要分为两类:一是“往生牌位”,专为逝去的祖先设立,旨在超度亡灵,助其往生善道;二是“祈福牌位”,为在世者或家族集体祈福,祈求平安、健康、顺遂,部分寺庙还会根据供奉期限分为“长期牌位”(如一年、三年)和“短期牌位”(如特定法会期间),信众可根据需求选择。

填写牌位信息

牌位是祖先身份的象征,填写时需严格遵循规范,通常需包含以下信息:

- 阳上信息:供奉人姓名、与祖先的关系(如“孝子/孝孙XXX”);

- 祖先信息:逝者姓名(需用正式全名,避免别名或小名)、生卒年月(可选,部分寺庙要求填写);

- 称谓规范:需使用传统称谓,如“先考”“先妣”分别指代父亲和母亲,祖父称“王考”,祖母称“王妣”,以示尊敬。

填写牌位时,字迹需工整清晰,避免错别字,部分寺庙会提供代写服务,由僧人或工作人员协助完成,确保信息准确无误。

举行供奉仪式

牌位制作完成后,需举行庄重的供奉仪式,通常由寺庙僧众主持,信众可参与其中,仪式一般包括:

- 迎请牌位:将牌位从临时放置处迎请至指定供奉位置(如大殿偏殿的牌位墙),过程中需持恭敬心,避免随意翻动;

- 诵经祈福:僧众为诵《地藏经》《阿弥陀经》或《往生咒》等经文,通过经文功德回向给祖先;

- 上香礼拜:信众依次上香、鞠躬或跪拜,表达对祖先的追思与感恩;

- 洒净结缘:部分仪式会进行洒净(以净水净化牌位周围空间),象征清除业障,祈福吉祥。

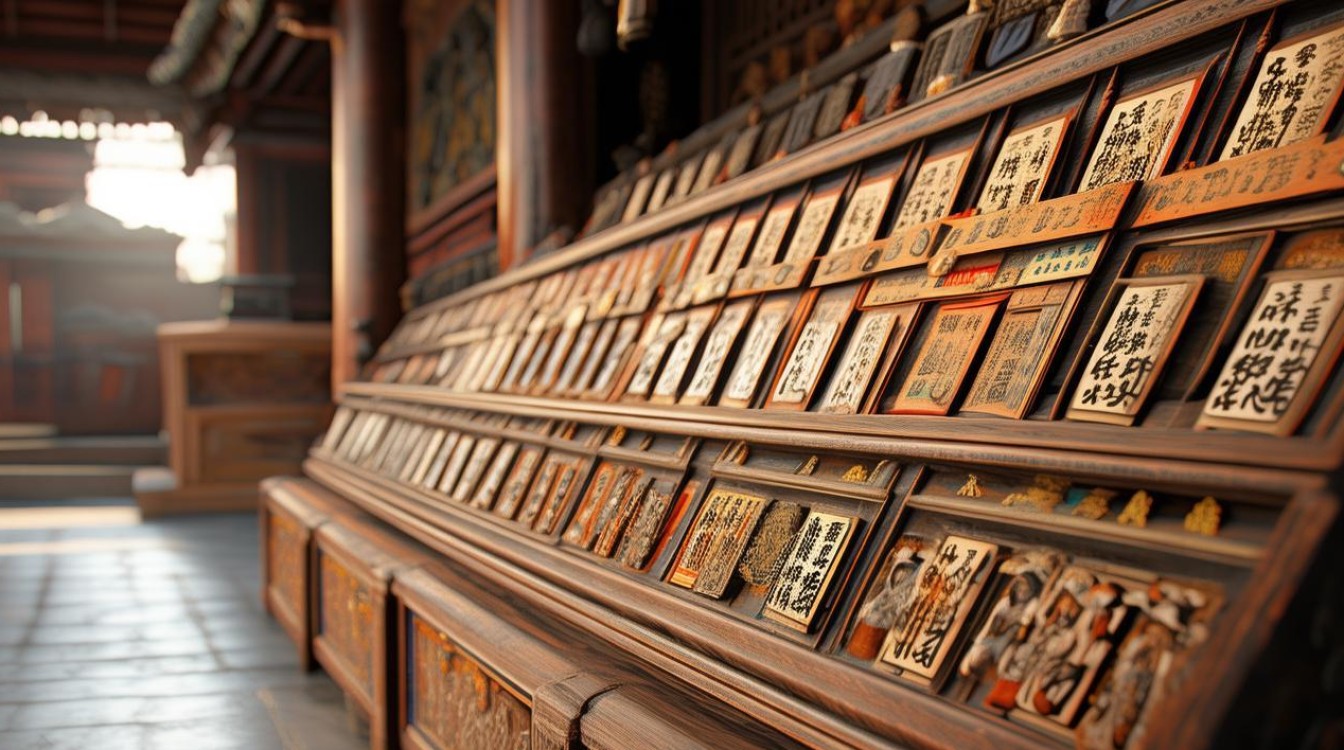

仪式结束后,牌位将被安放在寺庙指定的区域,每日由僧众早晚诵经时供养香花灯果,确保牌位常受光明照耀。

后续维护与注意事项

- 供奉期限:短期牌位在法会结束后可由信众取回,长期牌位则由寺庙长期供奉,若需延长供奉期限,可提前联系寺庙办理续供手续;

- 牌位处理:若供奉的祖先已超度或牌位因故损坏,不可随意丢弃,需交由寺庙统一焚化或掩埋,以示尊重;

- 行为规范:在牌位区域需保持安静,避免喧哗或嬉笑,禁止摆放荤腥、不洁物品,供奉时可鲜花时果,以清净心表达孝思。

不同类型牌位对比(表格)

| 牌位类型 | 适用对象 | 供奉目的 | 供奉期限 | 常见经文/仪式 |

|---|---|---|---|---|

| 往生牌位 | 已逝祖先 | 超度亡灵,助其往生善道 | 短期(法会期间)或长期 | 《地藏经》《阿弥陀经》、往生咒 |

| 祈福牌位 | 在世者或家族集体 | 祈求平安、健康、事业顺遂 | 短期(如一年) 《心经》《大悲咒》、祈福法会 |

常见问题解答(FAQs)

Q1:供牌位是否必须本人到场?可以委托他人代办吗?

A:不一定必须本人到场,若因距离或时间限制无法亲自前往,可委托亲友代办,但需提供明确的祖先信息(姓名、称谓等)及代办人身份信息,部分寺庙为方便信众,也支持线上填写牌位信息、邮寄费用,由寺庙代为制作和供奉,建议提前联系寺庙确认具体流程。

Q2:牌位上的姓名写错了,可以修改吗?需要重新制作吗?

A:若发现牌位姓名填写错误,应尽快联系寺庙说明情况,一般寺庙会协助修改,若牌位尚未举行供奉仪式,可重新制作;若仪式已完成,部分寺庙会允许在原有牌位上更正(用红笔在错字旁标注正确信息,再加盖寺庙印章),或更换新牌位,可能需支付少量牌位工本费,关键在于及时沟通,确保信息准确,以示对祖先的尊敬。

寺庙供牌位既是文化传承的载体,也是心灵的寄托,在庄重的仪式与持续的供奉中,人们以虔诚之心连接祖先与后代,在追思中感悟生命的意义,在祈福中传递家族的温情,这一习俗历经千年,仍生生不息,正因其承载着中国人对“孝”的坚守、对“善”的追求,以及对生命永恒的敬畏。