菩萨超度图片是佛教文化中重要的视觉载体,既承载着信众对超度亡灵、往生善道的信仰需求,也融合了宗教艺术的美学表达,在佛教观念中,“超度”指通过诵经、供养、观想等修行方式,帮助亡者消除业障、脱离恶趣,最终往生净土或得生善道,而菩萨作为“自觉觉他、行愿无尽”的修行者,以其慈悲愿力救度众生,成为超度仪式中的核心象征,相关图片便成为连接信众与信仰的精神媒介。

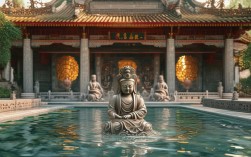

从宗教内涵看,菩萨超度图片通常以特定菩萨为主体,辅以象征慈悲与智慧的元素,观音菩萨手持杨柳枝与净瓶,表“大悲遍覆,润泽众生”;地藏菩萨手持锡杖与明珠,象征“地狱不空,誓不成佛”的救度宏愿;文殊菩萨手持智慧剑,代表以智慧斩烦恼;普殊菩萨骑六牙白象,寓意“愿行广大,六度万行”,这些形象并非随意描绘,而是依据经典仪轨与传统造像艺术,形成固定的符号体系,如莲座象征清净无染,光明表破除无明,祥云表殊胜境界,共同构建出庄严超然的视觉语境,引导信众在观想中体悟菩萨的慈悲愿力。

从文化功能看,这类图片既是修行工具,也是情感寄托,在超度法会中,寺院会悬挂或供奉菩萨像,僧众与信众通过瞻仰圣像、称念菩萨名号,集中心力回向亡者,图片此时成为凝聚信仰、强化修行愿力的“所缘境”,对于普通家庭,亡者灵堂摆放菩萨超度图片,既是对逝者的精神慰藉,也是生者践行孝道、祈愿往生善举的体现,随着数字传播的发展,线上菩萨超度图片(如电子佛卡、动态壁纸)让信众突破时空限制,随时随地通过手机、电脑进行观想与供养,拓展了宗教文化的传播边界。

从艺术表现看,菩萨超度图片融合了绘画、雕塑、数字艺术等多种形式,风格因地域与时代而异,汉传佛教造像多追求“庄严妙相”,线条柔和,色彩清雅,如唐代吴道子的“吴带当风”,赋予菩萨慈悲中蕴含威严的气质;藏传佛教造像则色彩浓烈,细节繁复,强调密宗象征意义;现代数字艺术则通过光影、动态效果增强视觉冲击力,如动态观音像中杨柳枝轻摆、净瓶甘露倾泻,让静态图片更具感染力,既保留传统宗教内核,又适应现代审美需求。

以下为常见菩萨超度图片形象及象征意义简表:

| 菩萨名称 | 典型形象元素 | 核心象征意义 |

|---|---|---|

| 观音菩萨 | 手持杨柳枝、净瓶,坐莲台 | 大悲救苦,慈航普度 |

| 地藏菩萨 | 手持锡杖、明珠,或坐莲花 | 地狱救度,众生度尽 |

| 文殊菩萨 | 手持智慧剑,骑青狮 | 智慧开启,断除烦恼 |

| 普贤菩萨 | 骑六牙白象,手持如意 | 行愿实践,广大圆满 |

相关问答FAQs:

问:菩萨超度图片是否真的能超度亡灵?

答:从佛教义理看,图片本身不具备“超度”的神秘力量,其核心意义在于引导信众生起慈悲心与正念,超度的根本在于诵经、供养、回向等修行功德,以及亡者自身的善根与信众至诚的愿力,图片作为辅助工具,能帮助信众集中观想、强化信心,最终超度的实现是“三缘和合”——佛菩萨愿力、修行者功德、亡者善根共同作用的结果,而非图片的“神力”。

问:普通人如何正确理解和供奉菩萨超度图片?

答:供奉菩萨超度图片的核心是“心诚则灵”,重在体会菩萨的慈悲精神而非形式,应选择如法、庄严的图片,避免低俗或夸张的改编;供奉时保持恭敬心,可配合鲜花、清水等供品,象征清净供养;更重要的是,通过图片忆念菩萨的救度精神,在日常生活中践行慈悲、行善积德,这才是对信仰的真正践行,若为亡者供奉,可结合诵经、念佛等修行,将功德回向,而非单纯依赖图片。