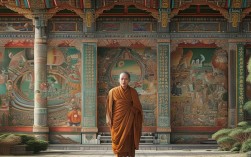

贤才法师作为当代佛教界弘扬正法的践行者,其相关图片不仅是视觉记录,更是佛教文化与智慧传播的重要载体,这些图片通过法师的仪态、场景、符号等元素,传递出慈悲、庄严、清净的佛教精神,成为连接信众与法义的直观桥梁,从静态肖像到动态弘法场景,从自然意境到艺术创作,每一张图片都蕴含着深厚的文化内涵与修行指向。 来看,贤才法师的形象多围绕“修行者”与“弘法者”的双重身份展开,静态肖像中,法师常身着青灰色或褐色僧衣,双手结法印或持念珠,面容平和,眼神专注而深邃,既有出家人的庄严威仪,又不失亲和力,背景多为寺院禅堂、古朴书案或素雅屏风,简洁的陈设凸显“少欲知足”的修行理念,动态弘法场景则更为丰富,或在讲堂为信众讲经,眼神中充满对众生的慈悲;或在慈善活动现场与弱势群体互动,身姿谦和;或在山林间打坐,与自然融为一体,体现“依止山林”的传统修行方式,部分图片会融入佛教符号元素,如莲花、香炉、经书、佛珠等,这些符号不仅是装饰,更承载着“清净无染”“智慧光明”“法脉传承”的象征意义。

不同类型的图片各有侧重,以下通过表格梳理其特点:

| 图片类型 | 内容特点 | 象征意义 | 常见场景 |

|---|---|---|---|

| 静态肖像照 | 法师半身或全身像,僧衣整洁,结印或持念珠,眼神平和,背景简洁 | 庄严慈悲,法相威仪,体现修行者的定力与智慧 | 寺院禅堂、法会主席台、个人修行空间 |

| 弘法互动图 | 法师站立讲经、对坐答疑,周围有经书、香案,信众专注聆听,氛围庄重而亲切 | 法脉传承,智慧传递,慈悲济世,展现“人间佛教”的贴近性 | 讲堂、居士林、慈善活动、文化讲座 |

| 禅意意境照 | 法师身处山林、古寺、荷塘等自然环境中,或打坐、观景,背景有晨雾、夕阳、古树 | 回归本真,心物合一,体现佛教“自然无为”“道法自然”的思想 | 名山古刹、隐修地、园林景观、溪流畔 |

| 书法艺术图 | 法师挥毫书写佛经偈语(如“心若莲花”“般若波罗蜜”),字体兼具禅意与书法美感 | 以艺弘法,文字般若,融合佛教文化与艺术,传递“以字传心”的修行理念 | 书画展览、寺院文化墙、弘法活动现场、个人创作 |

这些图片的文化价值不仅在于视觉呈现,更在于其作为“佛教文化符号”的传播功能,法师的僧衣象征“清净戒律”,提醒信众持戒修行;结印代表“禅定法门”,引导观照内心;自然场景呼应“佛教生态观”,倡导人与自然和谐共生;书法作品则将抽象的佛法理念转化为具象的艺术形式,让信众在欣赏中感受文字背后的智慧,一张法师在古树下打坐的图片,古树的“根深”象征佛法的博大精深,法师的“静坐”代表修行的专注,而晨雾的“朦胧”则暗喻“无明”与“智慧”的转化,三者结合形成完整的视觉隐喻,引导信众思考“生命如树,需扎根传统,方能枝繁叶茂”的修行道理。

对信众而言,贤才法师的图片是修行路上的“心灵指南”,静态肖像中的平和眼神,能让信众在焦虑时感受到内心的安定;弘法互动图中的耐心解答,让信众体会到“佛法不离世间”的实用性;禅意境照中的自然之美,帮助信众放下执念,回归本真;书法艺术图中的偈语,则成为日常修行的“警句”,时刻提醒“慈悲待人,智慧处世”,这些图片超越了单纯的记录功能,成为信众与法师“隔空对话”的媒介,通过视觉传递“无缘大慈,同体大悲”的佛教精神,让佛法以更贴近生活的方式融入现代人的心灵世界。

相关问答FAQs

问题1:贤才法师图片中常见的“莲花”“古树”等元素有什么象征意义?

解答:莲花在佛教中象征“清净无染”,因其“出淤泥而不染”,代表修行者虽处五浊世间,但通过持戒与修行,能保持内心的纯净与光明,不受烦恼污染,古树则象征“长久”与“智慧”,如佛陀在菩提树下悟道,古树根深叶茂,寓意佛法传承绵延不绝,修行者需扎根传统,深研智慧,方能如古树般“任尔东西南北风”的坚定,二者结合,既体现“戒定慧”三学的修行次第,也传递“依止善知识,深植善根”的修行理念。

问题2:如何通过贤才法师的弘法互动图片感受佛教的“慈悲精神”?

解答:弘法互动图中,法师常以“俯身倾听”“微笑解答”的姿态与信众交流,眼神中流露平等与关切,打破传统“高高在上”的权威形象,体现佛教“众生平等”的思想,在慈善活动现场,法师蹲下身与老人握手,或轻拍孩子的肩膀,这些细节动作传递“无缘大慈,同体大悲”的精神——不问身份、不求回报,纯粹以慈悲心关怀每一个生命,图片中法师与信众的距离亲近,氛围温暖,让信众感受到“慈悲没有距离”,佛法并非遥不可及的教条,而是贴近生活的温暖关怀,从而激发内心的感恩与向善之心。