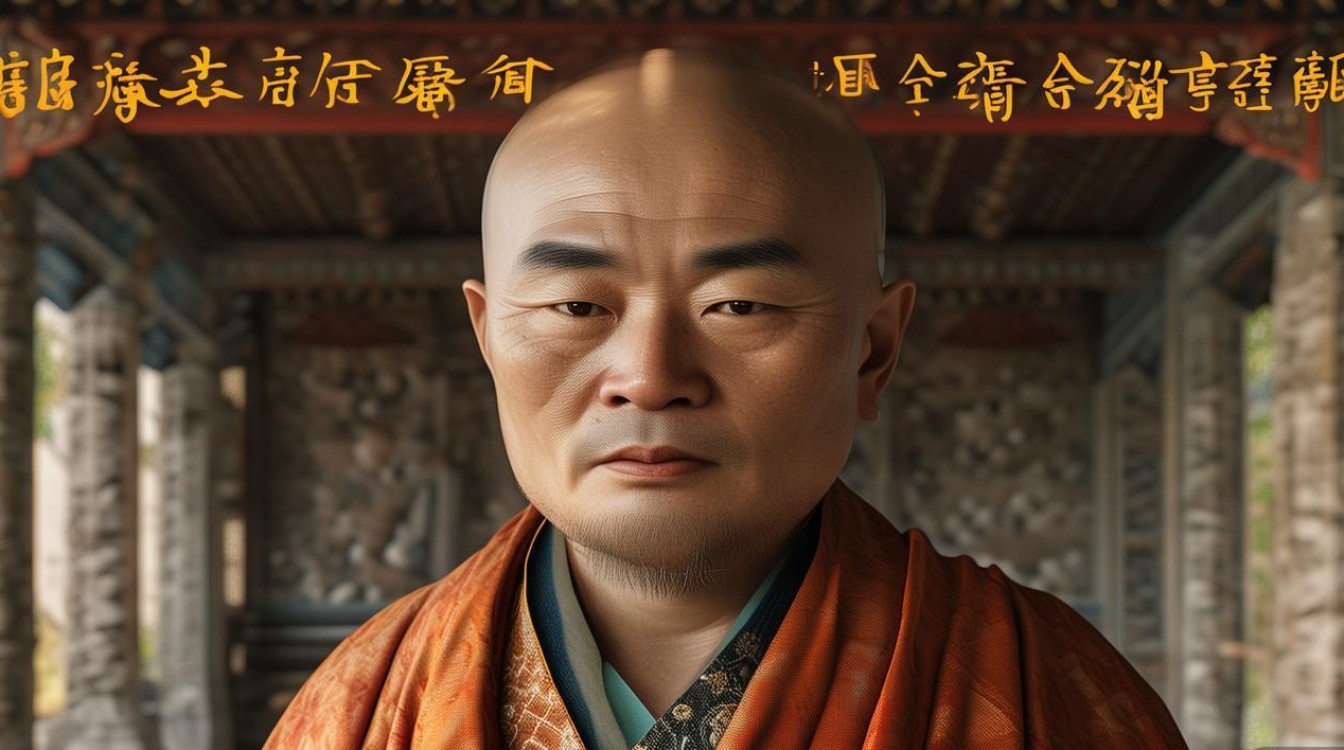

恒宗法师,当代佛教界德高望重的长老,以其深厚的佛学造诣、契理契机的弘法风格和慈悲济世的社会担当,成为连接传统佛法与现代文明的桥梁,自幼受家庭熏陶,青年时期于福建莆田广化寺剃度出家,后先后就读于中国佛学院、斯里兰卡佛教大学系统研修三藏经典,亲近赵朴初、一诚等高僧大德,尤其精研《华严经》《瑜伽师地论》,形成了“教观双美、解行并重”的弘法体系,他常言:“佛法不是避世的象牙塔,而是入世的良药方”,这一理念贯穿其一生弘法实践,深刻影响着无数信众与社会的精神风貌。

在弘法理念上,恒宗法师强调“以戒为基、以慧为导、以净为归”,主张将佛法智慧融入现代生活,他认为,佛教的核心是“慈悲与智慧”,而现代人更需要的是“看得懂、用得上”的生活佛法,为此,他提出“生活禅”修行法门,倡导“日行一善、口说善言、心存善念”,将禅修与工作、学习、家庭生活相结合,让信众在柴米油盐中体悟“平常心是道”,针对当代人的焦虑、迷茫,他常以“烦恼即菩提”开示,鼓励大众在困境中保持觉照,将逆境转化为修行的道场,这种“接地气”的弘法方式,打破了佛法“高深莫测”的刻板印象,让更多年轻人开始关注并践行佛法。

恒宗法师的社会贡献同样令人瞩目,他始终秉持“人间佛教”思想,积极投身慈善公益事业,1998年创办“恒心慈善基金会”,累计向贫困山区捐赠物资超亿元,援建希望学校30余所,资助贫困学生5000余人,2008年汶川地震后,他第一时间组织僧俗四众奔赴灾区,设立“心灵关怀站”,为受灾群众提供心理疏导;疫情期间,他发起“线上共修”活动,带领信众诵经祈福,并向一线捐赠口罩、防护服等物资,践行“菩萨道”的利他精神,他常说:“慈善不是施舍,而是众生平等的慈悲表达”,这一理念让佛教慈善更具温度与深度。

在文化传承方面,恒宗法师致力于佛教经典的现代化阐释与传播,他主持编纂《华严经白话解》《佛法与现代生活》等著作,以通俗易懂的语言阐释深奥义理,发行量超百万册;创办《人间佛教》杂志,搭建佛学研究与文化传播平台,推动佛教艺术与现代设计结合,举办“佛教文化展”,让更多人感受传统文化的魅力,他还注重佛教教育创新,在福建佛学院开设“现代弘学”课程,培养既懂经典又善沟通的新时代僧才,为佛教传承注入活力。

| 弘法领域 | 核心实践 | 社会影响 |

|---|---|---|

| 教学弘法 | 创办“生活禅”课程,开设《瑜伽师地论》讲座 | 培养信众正知正见,年参与学习超10万人次 |

| 慈悲济世 | 设立“恒心慈善基金”,开展扶贫、助学、救灾 | 累计帮扶地区覆盖全国20余省份,受益群众超50万人 |

| 文化传播 | 编撰白话经典,创办《人间佛教》杂志 | 推动佛教文化通俗化,杂志发行量居国内佛教期刊前列 |

相关问答FAQs:

问:恒宗法师如何理解“人间佛教”的现代意义?

答:恒宗法师认为,人间佛教的核心是“契理契机”——既要坚守佛陀本怀的“契理”,又要适应现代社会需求的“契机”,他强调,佛法不是消极避世,而是积极入世,通过“生活禅”“职场修行”等方式,引导信众将慈悲心转化为关爱家人、服务社会的实际行动,在日常生活中体悟“烦恼即菩提”的智慧,让佛法成为解决现代人心灵困境的良方,最终实现“人间净土”的理想。

问:恒宗法师在推动佛教教育方面有哪些创新举措?

答:法师始终将佛教教育视为弘法之本,提出“解行并重、学修一体”的教育理念,创新举措包括:创办“恒宗佛学院”,采用“经典研读+社会实践”双轨制,培养既懂佛学又服务社会的僧才;开发“线上佛学课程”,通过短视频、直播等形式,让佛法突破时空限制,惠及更多年轻信众;组织“青年禅修营”,结合现代心理学方法,帮助年轻人在快节奏生活中找到内心的宁静与力量,让佛教教育更具时代性与吸引力。