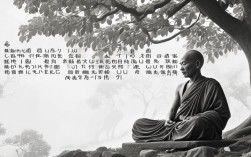

佛教向内就,是佛教修行的核心要义,强调解脱与觉悟的根本途径不在外在的神祇、权威或物质追求,而在于对自心的观照、转化与回归,这一思想贯穿佛教教义的始终,从原始佛教的四圣谛、八正道,到大乘佛教的“明心见性”“直指人心”,皆以“向内求”为圭臬,佛教认为,一切烦恼、痛苦的根本源于内心的无明与执着,唯有向内审视、净化自心,方能证得涅槃解脱,实现生命的究竟圆满。

“向内就”的内涵:心性本净与烦恼即菩提

“向内就”的核心,是对“心”的本质的认知,佛教提出“心性本净,客尘所染”的观点,认为众生本具如来智慧德相(即清净自性),但因无明烦恼覆盖,如明镜蒙尘,迷失了本真。《坛经》云:“菩提自性,本来清净,但用此心,直了成佛。”此“心”非指肉团心,而是超越生灭的觉性,是众生与佛无二无别的本源。

烦恼与菩提的关系,进一步凸显了“向内就”的智慧,佛教认为,贪、嗔、痴等烦恼并非实有,而是内心的妄念执着,如《心经》所言“照见五蕴皆空”,当观照烦恼的空性,烦恼即转化为觉悟的资粮,面对外界的诱惑,若向外攀缘,则起贪爱;若向内观照,觉察贪念的生灭而无住,便能在烦恼中体悟菩提,这种“烦恼即菩提”的转化,正是“向内就”的实践智慧——不逃避烦恼,也不执着烦恼,而是以心为镜,在观照中转识成智。

“外求”的局限与“内求”的必然性

佛教为何强调“向内就”?外在世界的一切事物皆是“因缘和合,缘起性空”,无常无我,不可依赖。《金刚经》云:“凡所有相,皆是虚妄,若见诸相非相,则见如来。”无论是财富、地位、名闻,还是外在的神灵、权威,皆是生灭变化的假象,若将解脱的希望寄托于外,如水中捞月、镜中取花,终不可得。

“外求”的本质是“我执”的体现,众生因“我执”而产生“我所执”,执着于“我”的恒常与“我所有”的实有,进而引发争夺、痛苦,而“内求”正是破除我执的关键——通过观照自心,觉察“我”不过是五蕴(色、受、想、行、识)和合的假象,并无实体,从而放下对“我”的执着,超越二元对立的分别心,正如佛陀在菩提树下悟道时所言:“奇哉奇哉,一切众生皆具智慧德相,但因妄想执着,不能证得。”妄想执着的根源在心,解脱自然也需向内寻。

“向内就”的实践路径:从戒定慧到明心见性

“向内就”并非空谈,而是有一套完整的修行体系,核心在于“戒、定、慧”三无漏学,最终指向“明心见性”。

以戒为基:规范行为,减少外缘干扰

“戒”是修行的基石,包括止持戒(禁止恶行)与作持戒(积极行善),持戒的目的并非束缚身心,而是通过规范行为,减少对外在欲望的攀缘,为内心的观照创造清净的环境,不偷盗、不邪淫,能减少内心的贪欲;不妄语、不两舌,能净化言语的造作,当行为趋于清净,心便不易被外境扰动,为“定”的生起奠定基础。

以定为用:静心观照,觉察念起念灭

“定”是心的专注与澄净,通过禅修(如数息观、念佛观等)训练心念,使其不散乱、不执着。《六祖坛经》云:“外离相为禅,内不乱为定。”禅定的核心是“观心”——在静坐中觉察心念的生灭,如“雁过寒潭,雁过潭不留影;风吹疏竹,风过竹不留声”,对念起不随、不执着,逐渐达到“心无挂碍”的境界,内心如止水,能清晰照见事物的实相,为“慧”的生发提供可能。

以慧为导:照见实相,破除无明执着

“慧”是观照事物本质的智慧,通过闻思修(听闻正法、如理思维、实修实证)获得,慧的观照对象是“缘起性空”——一切事物皆是因缘条件聚合而生,并无独立的自性,观照“色不异空,空不异色”,了知物质现象与空性不二;观照“受、想、行、识”亦复如是,破除对“我”与“法”的执着,当智慧现前,便能“烦恼即菩提,生死即涅槃”,在日常生活中体悟觉悟。

以下为“向内就”核心修行法门的归纳:

| 法门 | 核心要义 | 实践方法 | 目标效果 |

|---|---|---|---|

| 止观双修 | 止是专注一境,观是觉察实相 | 数息、念佛修止;观照五蕴、缘起 | 止散乱,破无明,明心见性 |

| 观心 | 观照心念生灭,不随不执着 | 念起即觉,觉之即无,绵密观照 | 转识成智,超越烦恼 |

| 忏悔净化 | 忏除业障,恢复心性清净 | 发露忏悔,行善对治,观心无常 | 净化业障,显发本具佛性 |

“向内就”的现代意义:在喧嚣中安顿自心

在物质高度发达的现代社会,人们常陷入“外求”的焦虑——追求更多财富、更高地位、更好评价,却依然感到空虚与痛苦,佛教“向内就”的思想,为现代人提供了一种心灵的解脱之道:不向外攀缘,而是向内寻求内心的平静与力量。

面对压力与焦虑,“向内就”意味着通过正念觉察情绪的生起,不被情绪裹挟;面对欲望与诱惑,“向内就”意味着观照欲望的本质,不被欲望牵着走;面对无常与变化,“向内就”意味着接纳生命的流动,在变化中保持内心的稳定,正如一行禅师所言:“我们越往内观,就越能了解自己,了解自己,就能了解世界。”这种向内的探索,不仅是个体心灵的解脱,也是社会和谐的基石——当每个人都向内净化自心,外在的纷争与冲突自然会减少。

相关问答FAQs

问1:佛教强调“向内就”,是否意味着完全否定外在的努力,比如工作、学习或帮助他人?

答:并非否定外在努力,而是强调“外求”与“内求”的主次关系,佛教认为,外在的工作、学习、行善等,可以作为修行的助缘(如“在生活中修行,在修行中生活”),但核心是内心的转化,行善时不执着于“我做了善事”的功德相,而是以慈悲心为出发点,在帮助他人时观照自心的清净;工作时专注当下,不因结果的好坏而起执着,如此便是“向内就”的体现,若只注重外在形式,而忽略内心的净化,则可能落入“执相”的误区,反而增加执着。“向内就”不是消极避世,而是在积极入世的同时,始终保持对自心的观照与觉悟。

问2:普通人如何在日常生活中实践“向内就”?有哪些具体可行的方法?

答:普通人实践“向内就”,可以从日常小事入手,培养“观心”的习惯:

- 观呼吸:每天抽出10-15分钟静坐,专注呼吸的进出,当心念散乱时,温和地将注意力拉回呼吸,这能训练心的专注力,减少散乱。

- 觉察情绪:当愤怒、焦虑等情绪生起时,不压抑、不发泄,而是静下心来观察情绪在身体的感受(如胸闷、心跳加速),以及心念的变化(如“我为什么生气”),通过觉察,情绪会逐渐平息,同时也能看清情绪的虚幻性。

- 不评判念起:心中生起善念、恶念时,不评判“这是好念头”“那是坏念头”,只是单纯地观照念头的生灭,如看天上的云飘过,不跟随、不执着。

- 行善时观照发心:在帮助他人、做善事时,观照自己的发心是慈悲还是执着于回报,通过观照让善行更纯粹,减少“我执”。

这些方法简单易行,长期坚持能逐渐培养“向内观照”的习惯,在日常生活中体悟“心净则国土净”的觉悟境界。