佛教的体验,并非停留在理论层面的思辨或教条的背诵,而是通过修行实践,在身心层面直接感知到的转化与觉醒,它是一种从“向外求”到“向内观”的转变,是对生命实相的亲证,也是烦恼与慈悲、执着与解脱的动态平衡过程,这种体验因人而异,却始终围绕着“明心见性”的核心,指向对苦、集、灭、道四圣谛的深刻领悟。

禅修体验:从散乱到专注的回归

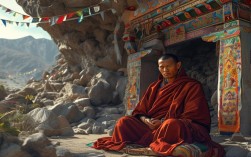

禅修是佛教体验最直接的入口,其核心在于训练心的专注与清明,初学者常从“数息观”或“随息观”开始,专注于呼吸的进出——当心念随着气息沉入鼻端、腹部,散乱的状态逐渐平息,如同平静的湖面不再被风吹皱,此时的体验是微妙的:身体从紧绷到放松,杂念从频繁到稀少,一种前所未有的“当下感”油然而生,你会清晰地感知到“的存在,而非被过去的懊悔或未来的焦虑裹挟。

随着深入禅修,进入“观照”的阶段,此时不再刻意专注呼吸,而是以“旁观者”的心态观察身心的变化:疼痛、愉悦、昏沉、警觉……这些感受如同天空中的云朵,生起又消散,却不属于“我”,比如打坐时腿痛难忍,初期会本能地抗拒、抱怨,但观照到“痛”只是身体的感受,是因缘和合的产物(如长时间压迫、神经反应),便不再将其等同于“我痛”,疼痛的强度反而会减轻,这种“受不执着”的体验,是破除“我执”的第一步。

更高阶的禅修体验是“定慧等持”,当心达到深度专注(禅定),智慧便会自然生起,此时能直观到“无常”——观察一呼一吸之间,身心时刻在变化;观察一花一木,从发芽到凋零,无时不在迁流,这种对无常的亲证,不是概念上的理解,而是生命深处的震颤:原来没有什么是恒常的,包括“我”的念头、情绪、身体,这种领悟会带来巨大的解脱感,不再为得失而痛苦,因为知道一切终将过去。

慈悲体验:从自我到众生的扩展

佛教的体验绝非冷漠的“出世”,而是在觉悟中生起的慈悲,这种慈悲不是情绪化的同情,而是基于“众生平等”的深刻理解:每个生命都曾经历轮回,都曾是我的父母、亲人,都在为“苦”所逼迫,初修慈悲时,可能从对亲人的“慈心”开始——愿他们平安、快乐,这种善念会让内心柔软,随着修行深入,慈悲的对象逐渐扩展到陌生人、甚至伤害过自己的人。

曾有修行者分享:当对曾经背叛自己的同事生起慈悲心时,不再愤怒,而是想到“他或许也有自己的苦楚,被嫉妒、恐惧驱动”,这种转变不是压抑情绪,而是看到了对方行为背后的“苦因”,更进一步,是“无缘大慈,同体大悲”——不因对方的好坏而区别对待,因为明白一切众生本具佛性,都在迷惑中挣扎,这种慈悲的体验,会让内心充满力量,如同阳光驱散阴霾,既温暖他人,也照亮自己。

智慧体验:破除执着的觉醒

佛教体验的核心是“智慧”,即对“无我”的证悟,这并非否定“我”的存在,而是看到“我”是五蕴(色、受、想、行、识)的暂时聚合,如同房子由砖瓦搭建,没有独立不变的“房子”实体,当你愤怒时,观察“愤怒”的生起:是因为某个念头(“他不该这样对我”),身体的反应(心跳加速、体温上升),以及后续的行为(想争吵或逃避),这些元素组合成“愤怒”,但其中没有一个永恒的“愤怒的我”。

这种“无我”的体验会彻底改变生命态度,过去执着于“我的成就”“我的尊严”,现在明白这些都是因缘条件(努力、机遇、他人帮助)的产物,无需傲慢;过去因“我的失败”而自卑,现在看到失败只是暂时的状态,如同天空中的乌云,终将散去,智慧还带来对“空性”的理解:一切事物没有固定不变的“自性”,都是相互依存的,比如看到一朵花,不仅看到它的美丽,还看到阳光、土壤、水分、园丁的共同作用,明白它是无数因缘的汇聚,因此不会执着于“永恒拥有”,而是以感恩的心欣赏当下的存在。

日常生活中的佛教体验

佛教的体验不限于打坐、诵经,更融入日常生活的每一个瞬间,吃饭时,正念饮食:感受食物的香气、味道,体会它从大地到餐桌的过程,感恩所有因缘的聚合,不再狼吞虎咽或挑三拣四;工作时,专注当下:不被杂念干扰,不因结果焦虑,只是做好眼前的事,体验“过程即意义”;与人相处时,保持觉知:不轻易评判,不急于反驳,而是倾听对方的需求,以慈悲心回应冲突。

这种日常体验的关键是“活在当下”,过去可能一边吃饭一边刷手机,身体在吃饭,心却在虚拟世界;现在全然投入,每个动作都清晰分明,内心反而变得平静而充实,正如禅师所说:“吃饭时吃饭,睡觉时睡觉”,便是修行。

佛教体验的核心维度与表现

| 维度 | 核心修行方法 | 典型体验感受 | 实践意义 |

|---|---|---|---|

| 禅修体验 | 数息观、观照 | 专注平静、观照感受生灭、定慧等持 | 调伏散乱,培养觉察力 |

| 慈悲体验 | 慈心禅、悲心禅 | 心柔软、扩展慈悲对象、无分别心 | 破除对立,滋养内心力量 |

| 智慧体验 | 观无常、观无我 | 领悟无常、破除我执、理解空性 | 超越执着,获得根本解脱 |

| 日常体验 | 正念生活、专注当下 | 活在当下、感恩、从容应对烦恼 | 将修行融入生命,实现全然觉醒 |

FAQs

Q1:佛教体验是否必须放弃世俗生活,出家修行?

A:并非如此,佛教体验的核心是内心的转化,而非外在形式的改变,在家居士同样可以通过工作、家庭生活修行:在职场中保持正念,在家庭中践行慈悲,在日常生活中观照自心,佛陀曾说“世间即菩提”,关键在于是否以觉知的态度面对生活,而非是否出家,历史上许多大成就者(如维摩诘居士)也是在世俗中圆满觉悟的。

Q2:初学者如何开始体验佛教?是否需要大量时间?

A:初学者可以从每天10-15分钟的正念呼吸开始,专注于呼吸的进出,当杂念生起时,轻轻拉回即可,无需自责,学习基础经典(如《法句经》《阿含经》),理解“无常”“无我”的基本义理,避免盲修,时间上,修行不在于长短,而在于坚持:哪怕每天5分钟的正念,长期积累也会带来身心变化,关键是把修行融入生活,比如吃饭时正念,走路时觉知,让“体验”成为一种习惯。