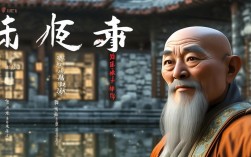

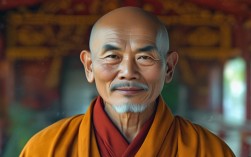

光泉法师是当代中国佛教界的重要人物,现任杭州灵隐寺方丈,中国佛教协会副会长等职,在佛教传承、文化弘扬与社会公益等领域均有卓越贡献,关于其姓氏,根据公开资料与佛教界惯例,光泉法师俗家姓金,俗名金根发,1962年出生于浙江普陀,这一信息不仅关乎个人身份的确认,更折射出佛教僧侣“舍俗出家”的传统仪轨与法号背后的文化内涵。

佛教僧人的姓氏体系与俗世不同,出家后通常以法号为公众所知,俗家姓名则多用于俗家亲属或官方登记等特定场合,光泉法师于1981年在普陀山普济寺剃度,师从明旸法师,正式步入佛门,剃度仪式中,需舍弃俗名,取用法号,这一过程象征着“割爱辞亲、出家修道”的决心,法号也成为僧侣身份的核心标识。“光泉”这一法号,蕴含着深厚的佛教寓意:“光”代表智慧光明,能破无明黑暗;“泉”则象征法源绵长,滋养众生,二者结合,既体现对佛法的体悟,也暗含弘法利生的愿力,而俗家“金”姓,则是其出生家庭赋予的生命印记,与佛教“万法因缘”的观念相应,俗家姓氏与出家法号共同构成了其完整的生命轨迹。

从社会认知角度看,公众对高僧大德的称呼往往聚焦于法号,这既是佛教“以法为师”传统的体现,也凸显了僧侣身份对世俗身份的超越,但俗家姓氏作为个人生命历程的起点,依然具有重要的文化意义,对于光泉法师而言,“金”姓是其作为浙江普陀本土人士的文化标识,而“光泉”法号则是其作为佛教修行者的精神符号,二者并不矛盾,反而共同诠释了“从世俗到出离”的生命升华——如同莲花“出淤泥而不染”,俗家姓氏是扎根的土壤,法号则是绽放的花朵,土壤的养分滋养了花的清净庄严,花的绽放也赋予了土壤更深远的意涵。

光泉法师的出家经历与姓氏变迁,也映射出中国佛教“人间佛教”的当代实践,他不仅精通佛学经典,还积极推动佛教文化与现代社会的融合,倡导佛教服务社会、利益众生,在其领导下,灵隐寺不仅恢复了传统法务活动,还开展文化讲座、公益慈善等事业,使古老的佛教道场焕发新的生机,这种“以出世心做入世事”的精神,正是法号“光泉”与俗家“金”姓的完美结合:既保持了对佛法的坚定信仰(光),又以慈悲之心回馈社会(泉),将世俗的生命经验转化为弘法利生的资粮。

从更广阔的文化视角看,佛教僧侣的姓氏问题反映了宗教与世俗的互动关系,在中国历史上,高僧俗家姓氏多有记载,如唐代玄奘俗姓陈,宋代苏轼称高僧佛印俗姓林,这些姓氏不仅是个人历史的记录,也成为佛教中国化过程中的文化符号,光泉法师的“金”姓,同样承载着地域文化与家族记忆,而其“光泉”法号则通过佛教的传播,超越了地域与家族的局限,成为连接信众的精神纽带,这种“俗与出”“名与实”的辩证统一,正是中华文明“和而不同”智慧的体现。

为更清晰地呈现光泉法师的基本信息,以下为其关键资料简表:

| 项目 | |

|---|---|

| 法号 | 光泉 |

| 俗家姓氏 | 金 |

| 俗名 | 金根发 |

| 出生年份 | 1962年 |

| 籍贯 | 浙江普陀 |

| 剃度时间 | 1981年 |

| 剃度恩师 | 明旸法师 |

| 现任职务 | 杭州灵隐寺方丈、中国佛教协会副会长、浙江省佛教协会副会长等职 |

| 主要弘法领域 | 佛教文化传承、禅修实践、公益慈善、佛教与现代社会融合研究 |

光泉法师的姓氏与法号,不仅是个人身份的标识,更是佛教“诸法无我”与“不舍一人”精神的生动写照——无我,故舍俗名而用法号;不舍一人,故不忘俗家之根而广结善缘,在当代社会,这种对传统的坚守与创新,为佛教文化的传承与发展提供了重要启示。

相关问答FAQs

问:光泉法师的俗家姓氏是什么?这一信息是如何公开的?

答:光泉法师俗家姓金,俗名金根发,这一信息主要来源于其公开履历、佛教界官方资料以及相关媒体报道,作为公众人物,其出家前的俗家姓名在涉及身份登记、社会活动等场合会依法依规公开,同时佛教界在介绍高僧背景时,也会适当提及俗家信息,以信众了解其完整的生命历程,增强对僧侣“舍俗出家”历程的理解。

问:佛教僧人出家后为何多用法号而少用俗家姓氏?这背后有什么宗教意义?

答:佛教僧人出家后用法号而少用俗家姓氏,源于“割爱辞亲、出家修道”的根本教义,在佛教看来,世俗的姓氏、家族等身份是“我执”的体现,而出家的目的是通过修行破除“我执”,证得“无我”智慧,法号则是师父根据弟子因缘、发心或佛法义理所赐,具有“标示修行方向、提醒本愿”的意义,如“光泉”法号即蕴含“智慧光明、法源绵长”的修行目标,法号的使用也体现了佛教“以法为师”的核心传统,强调对佛法的尊崇而非世俗身份的执着。