菩萨,全称“菩提萨埵”,源自梵语Bodhisattva,意为“觉悟的有情”,在佛教体系中,菩萨是仅次于佛陀的圣者,以“上求佛道,下化众生”为根本宗旨,既是修行者的榜样,也是众生苦难中的慈悲庇护者,千百年来,围绕菩萨展开的故事在佛教经典、民间传说中代代相传,构成了丰富多元的“菩萨故事大全”,这些故事不仅承载着佛教教义,更深刻影响着东方文化的精神内核。

菩萨故事浩如烟海,按菩萨的愿力与特质,可分为慈悲类、智慧类、行愿类、救度类等,最具代表性的莫过于中国佛教四大菩萨——观音、文殊、普贤、地藏,他们的故事几乎涵盖了菩萨精神的全部维度。

慈悲代表:观世音菩萨

观音菩萨的传说以“大慈大悲,寻声救苦”为核心,在《妙法莲华经·观世音菩萨普门品》中,观音能示现三十三种化身,度化不同根性的众生:若遇火灾,即化为水天身;若遇水难,即变为船筏身;若遇刀兵,则化为金刚身……最著名的“妙善公主救父”故事中,妙善公主为救被妖魔所困的父亲,甘愿献出双眼和手臂,其孝心与慈悲感动佛祖,重塑全身,成为“千手千眼观音”,能遍观世间苦难,寻声救度,这一故事将佛教慈悲与中国传统孝道结合,使观音菩萨成为民间最亲近的“救苦救难观世音”。

智慧代表:文殊菩萨

文殊菩萨象征“大智”,代表佛陀的智慧德行。《文殊师利问菩萨署经》中,文殊以“善说空义”著称,曾与维摩诘居士论法,以“不二法门”破除分别执念,传说文殊曾转世为“欢喜藏摩尼宝积佛”,为度众生示现童子相,故称“文殊童子”,在“文殊问疾”故事中,维摩诘居士示现疾病,文殊率诸菩萨前往问疾,二人以“不二法门”对话,揭示“烦恼即菩提,生死即涅槃”的深义,彰显菩萨智慧超越二元对立的境界。

行愿代表:普贤菩萨

普贤菩萨以“大行”著称,代表佛陀的实践德行。《华严经·普贤菩萨行愿品》中,普贤发十大愿王:“礼敬诸佛、称赞如来、广修供养、忏悔业障、随喜功德、请转法轮、请佛住世、常随佛学、恒顺众生、普皆回向”,愿为众生“尽法界、虚空界,十方三世一切佛刹,所有尘中,微尘诸佛”而修行,传说普贤道场在四川峨眉山,曾于峨眉山显现“六牙白象”法相,象征菩萨行愿的坚定与清净。

救度代表:地藏菩萨

地藏菩萨以“地狱不空,誓不成佛;众生度尽,方证菩提”的大愿闻名。《地藏菩萨本愿经》记载,地藏菩萨因地曾为婆罗门女、光目女,为救度地狱中的母亲发弘誓愿;又曾为“狮子奋迅具足万行如来”的弟子,受佛陀嘱托,于弥勒佛出世前救度一切罪苦众生,传说地藏菩萨化身“金乔觉”,渡海来到中国九华山,苦行九十九年,最终成道,九华山因此成为地藏菩萨道场,其“大愿”精神成为众生面对苦难时的精神支柱。

| 菩萨名 | 象征意义 | 经典故事梗概 |

|---|---|---|

| 观音菩萨 | 慈悲 | 妙善公主救父,千手千眼观音寻声救苦,普门品中三十三度众生。 |

| 文殊菩萨 | 智慧 | 文殊问疾维摩诘,童子相显智慧,善说空义破执念。 |

| 普贤菩萨 | 行愿 | 发十大愿王,峨眉山显六牙白象相,以实践度众生。 |

| 地藏菩萨 | 救度 | 婆罗门女、光目女救母,地狱不空誓不成佛,金乔觉化身高僧驻九华山。 |

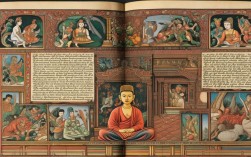

菩萨故事的文化渗透力远超宗教范畴,在文学领域,从敦煌变文《大目连变文》到明代《西游记》中观音菩萨指点唐僧取经,菩萨形象成为文学创作的重要母题;艺术上,敦煌莫高窟的《观音经变》壁画以细腻笔触描绘观音救苦救难的场景,云冈、龙门石窟的菩萨造像则融合了中原与西域艺术风格,成为雕塑史上的瑰宝;民间信仰中,“家家阿弥陀,户户观世音”的俗语,以及“观音送子”“地藏斋”等习俗,更让菩萨故事深入日常生活,成为民众精神寄托的载体,这些故事以“慈悲”“智慧”“行愿”为核心,将抽象的佛教教义转化为可感可知的叙事,既塑造了东方文化的伦理底色,也为现代人提供了面对苦难的精神资源。

相关问答FAQs

问:菩萨形象是否只存在于佛教?其他宗教有类似概念吗?

答:菩萨概念源于佛教,但“慈悲救度”的精神并非佛教独有,例如基督教中的圣母玛利亚,因“怜世人”的形象被信徒视为慈悲象征;道教中的“慈航道人”(即观音菩萨在道教中的化身),也体现了“普度众生”的信仰,佛教菩萨的“觉悟”特质(追求佛道)与其他宗教的“神祇”存在本质区别——菩萨是修行者而非创世神,其核心是通过自身觉悟帮助他人解脱,而非主宰命运。

问:现代社会中,菩萨故事对普通人有什么现实意义?

答:菩萨故事传递的“慈悲”“智慧”“行愿”精神,对现代人应对精神困境具有启示,观音菩萨“寻声救苦”的慈悲,提醒我们在快节奏生活中关注他人需求;文殊菩萨“大智度”的智慧,鼓励我们以理性态度面对问题,避免极端情绪;普贤菩萨“行愿”的实践精神,则强调“知行合一”,将善念转化为行动(如志愿服务、环保实践等),这些精神内核,与现代社会的“利他主义”“终身学习”“社会责任”等理念高度契合,为个人修行与社会和谐提供了文化滋养。