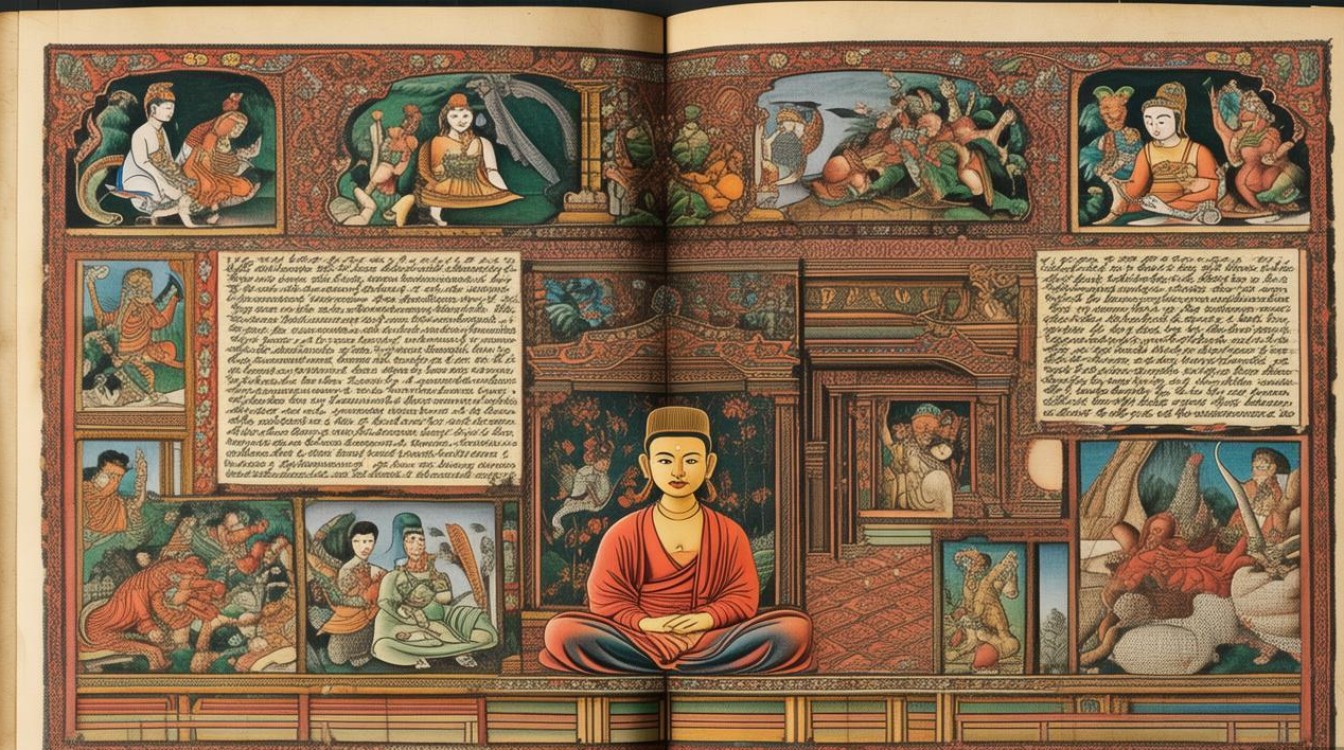

佛教故事作为佛教文化的重要载体,以其生动的人物、曲折的情节和深刻的哲理,将抽象的教义转化为可感可知的生活智慧,这些故事或出自佛经,或源于祖师言行,或流传于民间,历经千年而不衰,不仅为佛教徒提供了修行的指引,也为大众点亮了心灵的明灯,佛教故事选集的编纂,正是为了让更多人通过这些故事,感受佛教的慈悲与智慧,在纷繁复杂的世界中找到内心的平静与方向。

佛教故事的核心在于传递佛教的根本教义,如因果业力、慈悲喜舍、智慧觉悟、忍辱精进等,这些故事往往以日常生活中的场景为背景,通过普通人的遭遇或神异事件,揭示生命本质与宇宙规律,在因果业力类故事中,《贤愚经》记载的“毗舍佉供僧”便极具代表性:毗舍佉是古代舍卫城一位长女的侍女,她虽出身卑微,却因常年虔诚供养僧团,最终福报深厚,转生为天人,故事中,毗舍佉即便在生活困顿时也不忘布施,她的善行不仅改变了自身命运,也感动了周围的人,这类故事通过具体事例说明“善恶有报,因果不虚”,提醒世人起心动念需谨慎,一言一行皆会影响未来。

慈悲喜舍是佛教的重要修行准则,故事中常以“舍己为人”的情节展现慈悲的力量。《佛说九色鹿经》中的“九色鹿救溺人”便是经典:九色鹿在恒河边救起一名溺水者,溺水者许诺不泄露其行踪,却因贪图国王悬赏而背信弃义,最终九色鹿以真相感化国王,溺水者也受到惩罚,故事中九色鹿的“无畏布施”与溺水者的“忘恩负义”形成鲜明对比,凸显了慈悲的伟大与背叛的卑劣,同时也警示世人:慈悲虽无分别,但行善需有智慧,护持善念同样重要。

智慧觉悟类故事则多用于破除众生的无明与执着,引导人们认识世界的本质。《大般涅槃经》中的“盲人摸象”流传甚广:几位盲人第一次接触大象,有人摸到象腿便说大象像柱子,有人摸到象耳便说像蒲扇,各执一词,争论不休,故事以“象”比喻真理,“盲人”比喻执着于局部认知的众生,说明世间万物皆是真理的显现,若仅凭片面经验便妄下上文归纳,便会陷入“盲人摸象”的误区,这类故事鼓励人们超越表象,用智慧观照事物的整体与本质,破除“我执”与“法执”。

忍辱精进是佛教修行中的重要实践,尤其在面对逆境时,更能体现修行者的定力。《六祖坛经》记载的“六祖慧能偈语”便与此相关:五祖弘忍为传衣钵,令弟子作偈,神秀上座偈曰“身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,勿使惹尘埃”,而慧能偈曰“菩提本无树,明镜亦非台,本来无一物,何处惹尘埃”,慧能的偈语展现了“无相无我”的空性智慧,强调内心的清净本自具足,无需外求,更无需执着于“忍辱”的形式,而是从心性上超越对立,达到“应无所住而生其心”的境界。

为了更清晰地展现佛教故事的分类与核心内涵,以下表格整理了部分经典故事的概要:

| 故事名称 | 出处 | 核心教义 | 简述 |

|---|---|---|---|

| 毗舍佉供僧 | 《贤愚经》 | 因果业力、布施 | 侍女毗舍佉虔诚供僧,即便困顿也不间断,最终福报深厚,转生天人。 |

| 九色鹿救溺人 | 《佛说九色鹿经》 | 慈悲喜舍、诚信 | 九色鹿救起溺水者,对方却为悬赏背叛,最终真相大白,溺水者受罚。 |

| 盲人摸象 | 《大般涅槃经》 | 智慧觉悟、破除我执 | 盲人各执大象局部为整体,比喻众生因执着片面认知而无法见真理。 |

| 六祖慧能偈语 | 《六祖坛经》 | 空性智慧、明心见性 | 慧能以“本来无一物”偈语超越神秀的“时时勤拂拭”,强调心性本净,无执无著。 |

佛教故事的教育意义不仅在于传递教义,更在于引导人们将智慧融入生活,在现代社会,人们常因名利、得失而焦虑不安,佛教故事中的“放下执着”如同一剂良药——当我们像“盲人摸象”一样陷入对局部利益的执着时,不妨跳出自我视角,以更广阔的胸怀看待世界;当我们遭遇背叛与不公时,“九色鹿”的慈悲提醒我们,善良并非软弱,而是超越仇恨的力量;当我们感到迷茫时,“毗舍佉”的坚持告诉我们,点滴善行终将汇聚成改变命运的洪流,这些故事跨越时空,用朴素的语言揭示了生命的真谛:唯有心怀慈悲、智慧观照、精进修行,才能在无常的世界中找到内心的安宁与自由。

相关问答FAQs

Q1:佛教故事是否只适合佛教徒阅读?

A1:并非如此,佛教故事中蕴含的慈悲、诚信、智慧、因果等理念,具有普世价值,适合所有人群阅读。“九色鹿救溺人”中的诚信与感恩,“盲人摸象”中的全面思考,这些道理不仅与佛教教义相关,也是现代社会倡导的道德准则,非佛教徒可以通过这些故事获得人生启发,培养积极的人生态度,提升道德修养。

Q2:如何从佛教故事中汲取现代生活的智慧?

A2:可以从三个层面入手:一是“观照自身”,如从“杀子祀天”(《百喻经》中因迷信而杀子的故事)反思盲目执着的危害,学会理性判断;二是“践行慈悲”,如从“尸毗王割肉贸鸽”(为救鸽子割下自己肉身的故事)学习换位思考,在日常生活中对他人多一份理解与关爱;三是“接纳无常”,如从“佛陀托钵乞食”(无论贫富皆平等乞食的故事)中明白得失皆是常态,以平常心面对生活中的起伏,将这些故事中的智慧转化为具体行动,便能在现代生活中找到内心的平衡与力量。