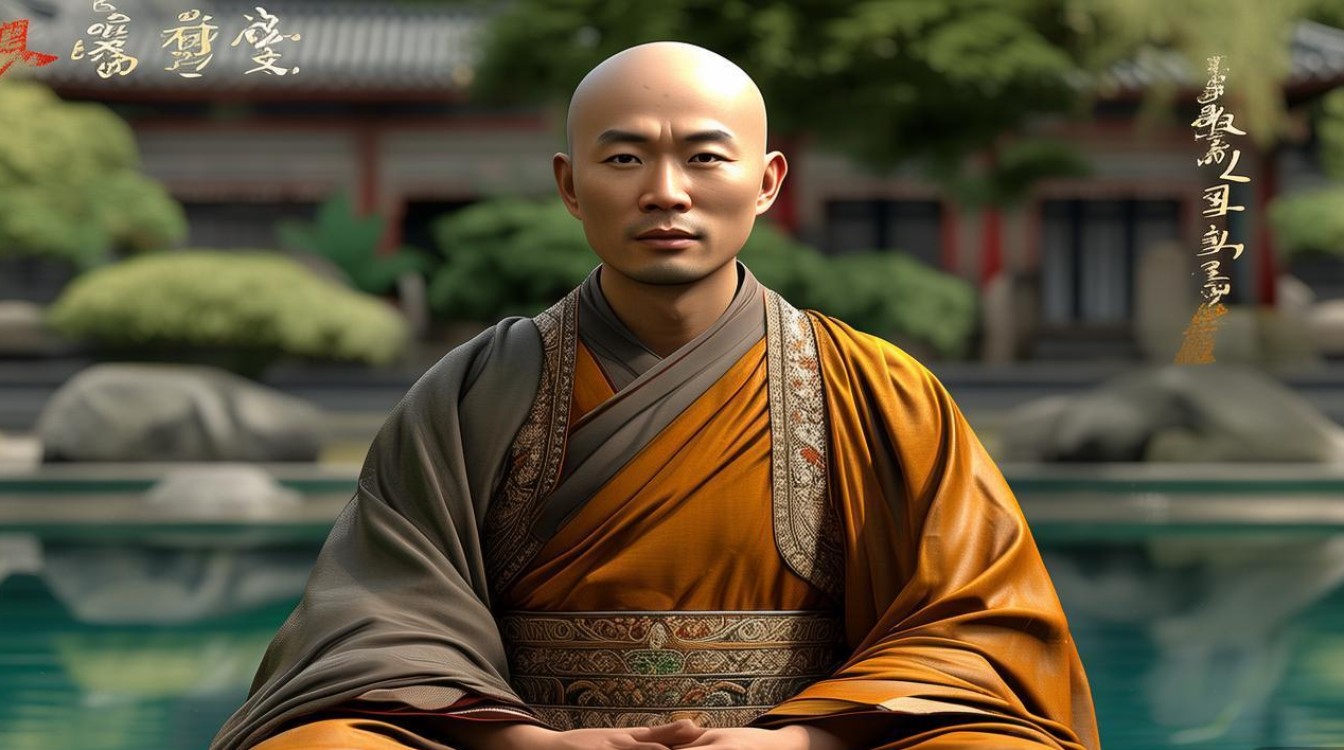

一乘法师是近代中国佛教界具有重要影响的高僧,其俗名为张慧海,法师俗名“张慧海”,出生于1905年的江苏扬州一个书香世家,自幼受家庭熏陶,饱读诗书,少年时期便展现出对传统文化的浓厚兴趣和对生命意义的深刻思考,其俗名“慧海”二字,蕴含着父母对其“智慧如海、德行如渊”的殷切期望,也为其后来投身佛门、弘法利生埋下了伏笔。

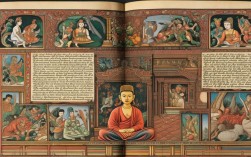

张慧海少年时因体弱多病,常接触佛经中的因果报应、生死解脱之说,逐渐对佛教产生信仰,1920年,15岁的他因目睹社会动荡、民生疾苦,萌生出世之心,遂于扬州大明寺依止智德法师剃度出家,法号“一乘”。“一乘”取自《法华经》“唯有一乘法,无亦二三”之意,象征究竟圆满的佛法,也体现了法师对大乘佛教普度众生理想的追求,出家后,一乘法师先后栖居镇江金山寺、常州天宁寺等律净道场,深入研习《法华经》《华严经》《楞严经》等大乘经典,兼修止观禅定,奠定了坚实的佛学基础。

1928年,一乘法师赴南京栖霞寺佛学院深造,师从太虚大师、慈舟法师等近代佛教改革先驱,系统学习唯识中观、教观纲宗等佛法体系,并参与太虚大师倡导的“人生佛教”运动,主张“佛法在世间,不离世间觉”,推动佛教与现代社会的融合,1937年抗日战争全面爆发后,法师辗转于上海、香港、广东等地,以讲经说法、组织救护队等方式救济难民,宣扬爱国护教思想,彰显了佛教徒的社会担当,1949年后,一法师驻锡广州光孝寺,历任寺务主任、方丈等职,致力于寺院修复、僧伽培养和经典整理,先后讲经说法百余次,听众逾十万人次,其法音以“深入浅出、理事圆融”著称,深受四众弟子敬仰。

一乘法师的弘法生涯跨越近半个世纪,不仅精通经教,更注重实践,倡导“解行并重”,强调“以戒为根、以慧为本”,他常言:“佛法非玄学,乃人生指南;出家人非避世,乃救世良医。”其著作包括《一乘法师法华经讲记》《佛法与现代人生》《禅净修持要义》等,至今仍为佛教界重要参考资料,1985年,一乘法师于广州圆寂,世寿八十,僧腊六十五,其舍利分建光孝寺、扬州大明寺供奉,以纪念其对佛教事业的卓越贡献。

以下是关于一乘法师的相关问答FAQs:

Q1:一乘法师的俗名“张慧海”与其法号“一乘”有何内在关联?

A1:俗名“慧海”寓意“智慧如海”,体现家人对其学识与德行的期许;法号“一乘”则取自《法华经》“唯有一乘法”,象征究竟圆满的佛法,二者虽字面不同,但都指向“智慧”与“圆满”的核心——俗名是世俗对智慧的向往,法号则是出世间对究竟真理的证悟,体现了从“世俗智慧”到“佛法真如”的精神升华。

Q2:一乘法师在弘法过程中如何体现“人间佛教”的理念?

A2:一乘法师践行太虚大师“人生佛教”思想,主张“佛法不离世间法”,他不仅注重经典研习,更强调佛教徒的社会责任:抗日战争时组织救护队救济难民,新中国成立后推动寺院服务社会,讲经说法时常结合现实人生,倡导“在生活中修行,在修行中生活”,将佛法慈悲济世的精神融入社会现实,使佛教成为净化人心、促进和谐的力量。